截止目前为止,学者们提到的由中国大陆通向西域的古道主要有三条:北方丝绸之路、北方唐蕃古道和南方丝绸之路。北方丝绸之路东起渭水流域,穿过河西走廊,沿新疆的塔里木河南北两岸西出,越过葱岭,经大宛(今费尔干纳盆地)、大月氏(今阿姆河上、中游)到马里,再经里海东南的达姆甘抵哈马丹、巴格达,再由地中海东岸各地转达罗马。这条古道起于公元前二世纪左右,以运丝绸为主。南方丝绸之路自西昌、木里、丽江、大理、保山出德宏,再往东南亚和印度,也是以运丝绸为主。北方唐蕃古道东起长安,经凤翔、秦州(天水)、河州(临夏)、都州(东都),逾日月山(湟源西南)入蕃,这条古道主要是在初唐兴起的。唐太宗时,文成公主出嫁松赞干布,促进了这条古道的贸易往来。沿这条古道往来的主要是土蕃入唐的马、皮毛和唐入土蕃的丝织品。尽管文成、金城公主把饮茶的习俗引入土蕃,但据文献记载,茶叶还不是这条古道上的主要商品。

除了上述三条古道,学者们很少论及在横断山脉,在滇、川、藏三角地带纵横交错的茶马古道具有什么样的历史地位。

但在历史文献中,我们发现不少史料提到了三角地带的古道。

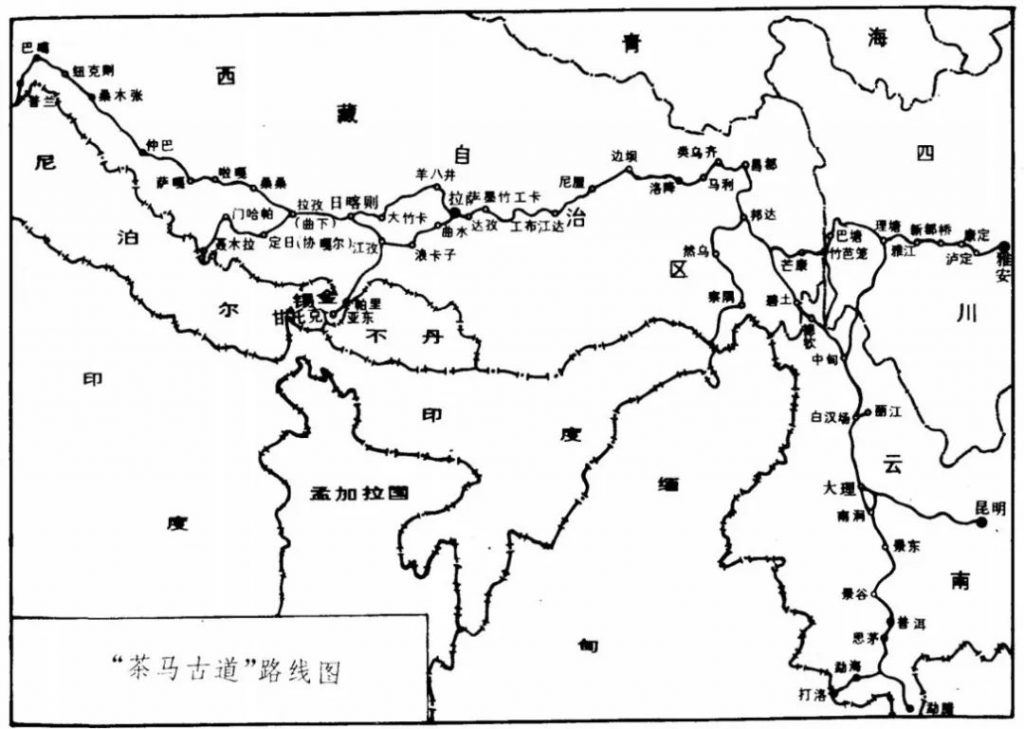

沿着历史线索,从一九八八年至一九九一年,我们对分布在滇、川、藏的茶马古道进行了大规模考察,尤其是1990年7月—9月的考察,我们步行两千余公里,对滇、藏、川主要的“茶马古道”进行了最详实的实地考察。我们发现,茶马古道在时间和空间上比我们预料的要宏大得多,是亚洲大陆上庞大的、以茶叶为纽带的古道网络。

由云南中甸、西藏昌都、四川康定构成的三角地带是茶马古道网络分布最为密集的地方,马帮出没也最为频繁。往返中甸与昌都的两条主要古道是:

1、中甸 — 梅里雪山 — 甲朗 — 碧土 — 扎玉 — 左贡 — 邦达 — 昌都;

2、中甸 — 乡城 — 德荣 — 盐井 — 芒康 — 左贡 — 邦达 — 昌都。

往返中甸与康定的主要古道是:

1、中甸 — 乡城 — 桑堆 — 理塘 — 雅江 — 康定。

往返康定与昌都的主要古道是:

1、康定 — 雅江 — 理塘 — 巴塘 — 芒康 — 左贡 — 邦达 — 昌都;

2、康定 — 道孚 — 炉霍 — 甘孜 — 德格 — 江达 — 昌都。

在三角地带的上述主要马道上还有许多岔道伸向偏僻的山村和牧场,形成庞大复杂的以运茶为主的古道网络。马帮把茶叶运进山村和牧场,又从这儿运出各种山货、皮毛和马骡。比如从盐井可赶马到贡拉山、宗岩、芒岭、竹巴龙,再入巴塘。在我们从云南德钦翻越梅里雪山进藏的途中,一开始就被许多支道所迷惑。这些支道在杜昌丁《藏行记程》和倪蜕《滇小记》均有记载。向达《蛮书校注》也提到过一些:“从云南入藏,其道路有三:一由内江鹤丽镇汛地塔城五站至崩子栏,三站至阿得酋,三站至天柱寨,三站至毛法公,又五十四站至乌斯藏,共六十九站。一由剑川协汛地维西六站至阿得酋,其下与前道同,共六十七站。一站由中甸经泥色落、贤岛、崩子栏、奴连夺……阿布拉喀……拉摸德任至乌斯藏,共七十八小站,计三千五百十里。杜昌丁所记行程,系由第二条道进藏,惟其抵落龙宗而返。”我们的考察证实了这一点。

三角地带是云南、四川、西藏各路马帮的交汇处,来自云南的滇茶和四川的雅茶与来自西藏的马、骡、麝香、羊皮、羊毛及来自印度的珠宝首饰在这一带互市,然后各取所需回到远方的家乡。于是以三角地带为核心,辐射出几路重要的跨国马道。从三角地带的碧土出发,穿越怒江,取道然乌、波密、通麦、郎戛,到达林芝。由林芝取道朗县、加朗、泽当、浪卡子、江孜、聂拉木、亚东可入尼泊尔,由林芝取道工布江达、墨竹工卡、甘丹寺、达孜、拉萨、日喀则、谢通门、彭错林、拉孜、昂仁、桑桑、萨嘎扎多木、仲巴、桑木张、马悠木山、巴格、普兰、柏林山到印度。由昌都出发,取道丁青、昌木宫、索县、那曲、拿隆嘎水、羊八井、拉萨,再沿上述日喀则线路入印度。由察隅出发,也可南下到印度。由三角地带的中甸往南,经丽江取大理茶。大理虽然处在三角地带的南端,却是一个重要的茶叶马帮集散点。由大理再往南经弥渡、南涧、镇源、思茅可到勐海和勐腊取普洱茶。由大理再往东则可出祥云、南华、楚雄取昆明茶。由大理往西则有三条马道伸向怒江、缅甸:

1、漾濞 — 云龙桥 — 沙坡村 — 石门井 — 砥柱桥 — 宝丰 — 上哨 — 马鞍山 — 飞龙桥 — 桥街 — 水井村 — 笔峰哨 — 老窝 — 六库;

2、云龙旧州 — 漕涧 — 老窝 — 鲁掌 — 片马丫口 — 片马 — 小江 — 缅甸;

3、浪速地 — 恩梅开江。

另外两条通往外国的茶马古道是:一条从勐海出去,经景栋、仰光、加尔各答、各伦保到西藏;二是从勐海经景栋、密赛、南邦、曼谷,扩散到东南亚。

茶叶入藏是唐太宗时候的事,当时文成公主出嫁土蕃,带去了饮茶的习俗。茶入土蕃的年代在唐宋,也可以从语言学上得到证明。“茶”这个词在藏文字母中是E,读dza,是一个浊声母词。“茶”在《广韵》中也是浊声母,反切是宅加切,属澄母平声麻韵开口二等字,王力先生构拟为dea。《广韵》反映的是唐及唐以前的中原汉语读音,当时“茶”的声母还没有清化。自宋及宋以后,口语中的“茶”字便开始清化了。既然土蕃借的是浊声母的“茶”字,茶叶入土蕃的年代也不会晚于唐宋。

文成公主入藏线路是沿北方唐蕃古道,但并不等于说入藏的茶叶全是由唐蕃古道进去的。当时,云南西双版纳一带的普洱茶已很有名气,土蕃已开始饮普洱茶。据清阮福《普洱茶记》分析:“普洱茶不知显于何时,宋自南渡物后,于桂林之静江,军以茶易蕃之马。是谓滇南无茶也。顷检李石《续博物志》,云:‘茶出银生诸山,采无时,杂椒姜烹而饮之’。普洱古属银生府,则西蕃之用普茶已自唐时。宋人不知,犹于桂林以茶易马,宜滇马之不出也”。这一段记载不仅说明唐代西蕃人已饮普洱茶,而且说明茶马互市的网络已经伸到了桂林。

唐樊绰在《云南志》里也提到过由滇入土蕃之道:“大雪山在永昌西北。从腾充过宝山城,又过金宝城以北大赕,周四百余里,悉皆野蛮,无君长也。……三面皆是大雪山,其高处造天。往往有土蕃至赕货易,云此山有路,去赞牙帐不远。”又说“永昌城古哀牢地,在玷苍山西六日程。西北去广荡城六十日程。广荡城接吐蕃界,隔候雪山西边大洞川。”方国瑜先生解释说:“所谓‘大赕川中筑城,盖广荡城也……可知在今之坎底(葡萄)为横断山脉万山丛中最为广阔之平坝。……又其地在密支那北二百二十英里,又一百五十英里至海地,又三日程至西藏之察隅。凡此并与大赕之纪录相符,且除此之处,无其他地足以当之也。今程自永昌五日至腾冲,又六日至昔黄,又三日至密支那,又二十站口至坎底,共三十四日。此说完全可据也”(《云南史料丛刊》第二十一辑)。滇茶入藏,这条古道不可忽略。

当时川茶也很有名气。据《唐国史补》记载:“常鲁公使西蕃,烹茶帐中。赞普问曰:‘此为何物?’鲁公曰:‘三条烦疗渴,所谓茶也。’赞普曰:‘我此亦有。’遂命出之,以指曰:‘此寺州者,此舒州者,此顾诸者,此蕲门者,此冒明者,此邕湖者’。”《唐国史补》记载的是唐开元到长庆一百多年间的故事,其中提到的昌明就是四川江油著名的昌明茶。川茶要翻越秦岭再从长安入土蕃是很困难的,李白在《蜀道难》中描绘的蜀道之艰难有许多史料佐证,所以川茶入藏不太可能先取蜀道又走唐蕃古道,很可能是直接由四川入藏的。

宋代,官府在雅州(雅安)特设立了茶马互市司,可以想见在这之前民间贩茶一定很盛行了。

总之,茶马古道在唐代就形成了以滇、川、藏三角地带为核心,西出印度、尼泊尔,东抵四川盆地西缘,东南至桂林的网络。

茶具有化食助兴,解脂提神的功能,很快成了土蕃人不可缺少的主食。土蕃形成了全民饮茶的习惯,茶叶的需求量也随之剧增。尽管江苏、安徽、江西、浙江、福建、两湖皆盛产茶叶,但毕竟道远不便,云南、四川盛产茶叶,又是土蕃的毗邻,民间运茶的滇、川、藏马道网络以横断山为核心逐渐形成了。元明清是鼎盛期。拿云南和康藏的交流来说,据我们对西双版纳的调查,清乾隆时期有许多藏族马帮千里迢迢到勐腊的易武驮运茶叶。到本世纪初,藏族马帮亲往版纳取茶还络绎不绝。据 1933年云南民众教育馆编印的《云南边地问题研究》记载:“云南对于康藏一带的贸易,出口货以茶叶为最大。康藏人民的茶叶消耗能力,可算是世界第一。他们每日三餐,一刻不能没有茶,所以云南的十万马驮粗茶,三分之二以上都往康藏一带销售。普思边沿的产茶区域,常见康藏及中甸阿墩子的商人往来如梭;每年贸易总额不下数百万之巨”。

当时国外马帮运茶也相当活跃,佛海(今勐海)复兴茶号老板李拂一先生著的《佛海茶区概况》记叙到:“佛海茶叶运缅甸景栋后分两路,一路由米赛南邦曼谷到香港、上海,抗日战争后此路被堵不通;一路由景栋、瑞仰、仰光、印度加尔各答、葛伦堡到西藏拉萨。藏族于十月到翌年三月以驮马驮运羊毛麝香等到加林埠(葛伦堡)一市,在葛伦堡有洪记恒盛公(勐海洪记恒盛公分号)和印商Spiceng、Nandrim及Kaipaimn五家茶号专与藏人交易羊毛、药材、布匹与茶叶。藏人在葛伦堡的两家羊毛打包厂Pandacheng与Subdacheng亦收购茶叶,只2000驮以下”。

我们的调查不仅证实了茶马古道运输的频繁,而且其伸入牧场山村的纵深度和广博度比史书上更甚。由德钦翻过梅里雪山有一个甲朗村,藏语的意思是“通往汉地和印度之路”,村民们说,他们去印度直接取道察隅。村民们和我们一起跳弦子舞:歌中唱到:

大理是个美丽的地方

洱海茶叶香遍加郎

请将哈达和酥油收下

把我的歌声带回你的家乡

印度是孔雀的故乡

孔雀之地光芒万丈

……

类似的歌词很多,是马帮在三角地带频繁活动的见证。

在梅里雪山东南侧的古道上,有摩岩石刻,面积二百平方余米,内容有莲花菩萨、双奔马、六字真言。开始我们很惊奇,在后来的旅途中,我们发现摩岩石刻是茶马古道的重要特征,其象征意义有待深入研究。茶马古道上还有各种经幡和玛尼堆,悬岩峭壁上到处可见到六字真言,很难想象是怎么刻上去的。在茶马古道上还有许多乱石道,石头上最深的马蹄印有二寸左右,一、二寸深的比比皆是。山溪、河水、大江、沟壑上能见到各种风化后的独木桥、伸臂桥、溜索,有些木桥一触即断,可见年代之久远。江边上的铁链积上了厚厚的铁锈,系溜索的石柱上磨出了数百年的印迹。许多岩洞、道路旁熏黑的巨石留下了多少代马帮途中风餐露宿的印迹。

很多涉及藏文化的史学著作都或明或暗地假定了这样一个理论背景:自古以来的汉藏文化交流主要是由出入青海的·唐蕃古道沟通的。如果真是如此,那么藏文化中留下的汉文化痕迹主要应该属于西北文化,以及通过西北传入的中原、华北文化。但事实上藏文化中留下的汉文化痕迹属于西南文化的最多。就拿音乐来说,三角地带和西藏是五声音阶结构,即“宫、商、角、微、羽”五音(相当于简谱的1、2、3、5、6)。在我们录下的304首民歌、弦子曲、锅庄曲中,只有7首出现了“4”或“7”两个音。但这7首曲子的歌词中都有“孔雀、檀香树、印度、尼泊尔”一类词,显然这7首曲子源于印度或尼泊尔,或至少受到这两处民乐的影响。其他297首都由五声音阶构成。根据我们的调查,在唐蕃古道所经过的陕西、甘肃、青海一带,是所谓汉西北民歌分布地带,七声音阶(即包括4、7)很多,而云南、四川一带的民歌和舞曲很少见到七声音阶的结构。这说明在三角地带及西藏,民歌、舞曲的音阶结构和茶马古道向度上的音阶结构相似而不是和唐蕃古道向度上的音阶结构相似。至于这种相似是源于藏族还是汉族,或者其他三角地带的民族,抑或是共生的,还需要进一步研究。但五声音阶在茶马古道网络上相似而不是在唐蕃古道网络上相似,本身已说明茶马古道在汉藏文明传播中的重要性。

在双语分布上,茶马古道的传播学意义更明显。由于西藏及三角地带地势复杂,交往不便,同样是藏语,不同地区之间也存在交流障碍,这种现象在三角地带尤为明显。但在整个藏区和三角地带,土著之间还存在用于各民族相互交流的第二语言,这就是汉语。这种汉语既不是普通话,也不是西北话,而是西南官话。在康定到昌都的网络上这种西南官话的系统更接近四川话,在中甸到昌都的网络上所讲的西南官话更接近云南话。在横断山深处的一些极为偏僻的山村和草原,如加郎村,老百姓对内地了解甚少,几十年来没有文化考察队去过,但他们有些人娴熟的西南官话却让我们大为吃惊。西南官话是广泛分布在四川、云南、贵州、湖北大部份地区、广西、湖北北部地区的汉语次方言。西藏及三角地带流行的西南官话及其在结构上的连续过渡性本身已说明横跨在横断山上的茶马古道网络是沟通汉藏文化交流的主要纽带。而西南官话在这一地区分布的广度和深度说明了茶马古道渊源流长,网络的渗透力很强,茶马古道不仅限于官方马帮行走,更多的是民间马帮的踩踏。

茶马古道上民族分布众多,这些民族的第二语言能够借茶马古道统一在西南官话下,这是世界文明传播史上罕见的实例。因此,解释清楚茶马古道及其文化对文明传播理论会有重要突破,而且对解释汉藏语系和汉藏文化的发生具有重要意义。

和其他三条古道相比,茶马古道以马帮运茶为主要特征,而其他三条古道以运丝绸为主。唐蕃古道虽然也运茶,但运茶量较低,主要商品仍然是丝绸。茶马古道上的马帮把汉地的茶和土蕃的马、骡、羊毛、羊牛皮、麝香、药材等互换,运输方式是人赶着马在高山峡谷中跋涉,这就形成了茶马古道的几个重要特征:

1、藏传佛教的主要载体

沿着北方丝绸之路,南方丝绸之路和北方唐蕃古道,佛教传入中国的陆路一般认为也有三条,并且形成三个系统:一条是沿南方丝绸之路传入的,属小乘佛教,流行于云南德宏和西双版纳,所用经文为巴利系语言;一条是沿北方丝绸之路传播的,属大乘佛教,所用经文为汉语,流行于中国汉族地区和日本、朝鲜等地;一条是沿北方唐蕃古道传入的,仍属大乘佛教,所用经文为藏文。但第三条路线并不能囊括藏语系佛教的全部。滇、川、藏三角地带的藏语系佛教不是从上述三条的任何一条传入的,而是通过茶马古道传入的。早在唐代,藏语系佛教就沿茶马古道进入了横断山深处。拿大理来说,剑川石宝山石窟第一号窟刻有题记,题记中的“天启”为南诏第十代王丰祜的年号,天启十一年即唐大中四年(公元八五〇年)。该窟刻有深目高鼻、挽螺丝髻、披厩的外国人像。第三号窟也有外国人像,旁边刻有“波斯国人”的字样,身后也留有披厩。其他一些石窟中也散见有宽额头、大鼻子、阔下颌的印度人像。这是印度佛教直接沿茶马古道伸到大理的重要证据。

《万历云南通志》卷十三、十七记载了丰估保和年间(824—839)天竺僧人阿比力经西藏越梅里雪山到大理地区传布密教的情况。后来赞陀崛哆(印度摩迦陀国阿比力僧)于南诏丰佑保和十六年(839)沿同一条路线到南诏。《鹤庆府志》记载说:“赞陀哆蒙氏保和十六年来自西域摩伽国,先住大理、蒙氏信之,后飞锡于郡石宝山,结茅入定焉。鹤川旧为泽国,僧以大神通力,卓锡通之,更于象眠山麓投念珠,石穴成百有八穴,遂成沃壤,郡民始得平土而居之。”南诏王丰佑对他极信任,封他为国师,还把妹妹越英嫁给他。

宋大理名画《张胜温画卷》(1180)中的佛像大多数属于佛教的密宗,而所有的密宗诸僧的名称大体和藏族地区的密宗诸僧相同,进一步说明了藏语系佛教对三角地带的渗透力。

现在的大理,梵文经文流传虽不如汉文经文广泛,但由于只见于墓碑和塔砖上,手抄或印刷还没有发现,而活字印刷是毕升于宋仁宗庆历时(1041—1048)发明的,这也说明沿茶马古道传入的佛教早于宋代,而从内地传入的汉传佛教大量传入大理是宋仁宗以后的事。

由于马道的密集分布,马帮的频繁出没,三角地带的佛教更带有潜移默化性,在民间的根子更深。自九世纪初赤热巴金被杀,其兄朗达玛继位,开始灭佛,佛教在西藏受排斥达百年之久。然而,借助茶马古道的渗透,三角地带佛教受打击较小,后来在佛教复兴中,三角地带藏民潜在的佛教意识起了很大作用。在三角地带有很多重要的寺庙。在马道上,每一个丫口,每一座山的拐弯处都有玛尼堆。每个玛尼堆是用数千块刻有六字真言的石块堆成的,象征着神山,马帮从左边绕过,以求吉祥。佛教的精神随着茶叶渗透到每个村落,每片草原。在三角地带,只要能喝到酥油茶,就能看到佛教信徒,感受到佛教精神。

2、扩散性与多元文化性

北方丝绸之路、南方丝绸之路和北方唐蕃古道有一个共同点:商品由起点到终点,途中一般没有消耗。茶马古道不同,由于马帮驮运的主要是茶叶,串联在古道上的村寨和牧场都需要茶叶,所以马帮驮运的茶叶不总是如量到终点,有的是沿途扩散。随着茶叶的扩散,马帮所携带的各种文化因子也得以扩散开。三角地带的土著除了藏族外还有纳西族、白族、回族、怒族、独龙族、珞巴族、羌族、傈僳族、拉祜族等,马帮在促使这些民族文化的融合中起了重要作用。比如在小中甸、乡城、盐井等藏族居住区都有纳西族村,风俗颇似藏族。拿中甸的小中甸村来说,村民遵守藏习俗,使用藏语,但老一辈说他们是几百年前从盐源一带过来的,现在六七十岁的老人还能说纳西话。在我们调查过的一些藏族村寨,有“烧猪毛(杀猪后不烫毛)”、上门女婿另取“喜名”的白族习俗。乡城、盐井的藏族说他们造梯田、打渠引水最初是从纳西族那儿学来的。在乡城还能见到纳西城堡遗址,纳西式住房。三角地带的许多藏族既有天葬、水葬的习俗,也有土葬、火葬的习俗。

在三角地带,昌都、巴塘、理塘、乡城等地受巴蜀经济文化影响较深,土著语中的借词多来自于川西平原的汉语;中甸、德钦等地受滇文化影响较深,借词多来自于汉语云南方言。这些方面显示了茶马古道在传播文化方面的区域扩散性。

由于文化的多元扩散,很多文化因子到底起源于哪个民族已难以分清,甚至不可能分清。拿语言来说,接近云南的四川乡城县,有一个热公村,村民的语言既和藏语有许多相似和对应,也和纳西语有许多相似和对应。如果从历史比较语言学的角度看,无法确定这种语言的归属;既可归入藏缅语族藏语支,也可归入藏缅语族的彝语支。类似的情况很多。又如三角地带的民歌都普遍采用五声音阶,无法分清最早是来自汉文化还是藏文化,抑或来自某个其他民族文化。

现代人类学家从十九世纪的德国历史比较语言学中继承了一元论的文化发生观,认为有基本词汇对应的语言是由同一种母语分化而来的,因而有相同文化因子的不同文化集团也是从同一个原始文化集团分化而来的。这可以称之为谱系树模式。现有的汉藏语系说、汉藏文化氐羌说便是建立在一元论基础上的一种谱系树模式。一元论的田野考察基础是印欧语和印欧文化。史料和考古大多能证实印欧语言和印欧文化源自一个原始印欧文化集团,但分布在茶马古道上的多民族文化并没这类证据,更多的实例倒是在传播的基础上形成的多元文化的融合,很多民族文化通过古道的连接变得越来越相似。因此,茶马古道上的文化可能要求用崭新的多元论来解释。汉藏诸语言间的关系及汉藏诸文化集团的关系更可能是联盟关系而不是谱系树关系。

3、恶劣的环境与强大的生命力

其它三条古道主要靠马帮驮运的现象已经很少了。现代化公路或铁路已经取代了马道。昔日的马道要么被公路铁路叠置,要么在漫长的日晒雨淋下消失在草莽中。与此不同,由于茶马古道以运茶为主,至今仍有强大的生命活力,特别是在三角地带,至今马帮仍然络绎不绝。横断山上的三角地带地形复杂,没有哪一条古道象茶马古道那样险要。这里的地质结构多为堆积层,地质变化复杂,常有大的泥石流、大滑坡发生。怒江、澜沧江、金沙江、大渡河把几千公尺的高原切割成许多山峰峡谷,江河纵横,人们主要靠皮伐或溜索横渡。马道很窄,象南方丝绸之路上的五尺见宽的“五尺道”,唐蕃古道上的车马大道,北方丝绸之路上的走廊是见不到的,一般是两尺见宽或更窄。乱石叠障,路和雪水溪常常不分,行动起来极艰难。马帮在山中行走,一日气候数变,时而登上寒冷的雪山,时而沉下炎热的河谷地带,短期内在这些地带筑起现代化公路、铁路网是不可能的。尽管如此,茶马古道还是顽强地生存下来了,因为藏民需要川、滇的茶,川、滇人民需要藏区的马、骡、羊毛、牛羊皮、麝香、虫草等山货和各种名贵的药材,马帮的使命不能终止。在我们的秋夏考察中,沿途随时可以看到马帮驮着松茸、虫草、羊毛、牛羊皮从草原上,从山林中走来,可以说,茶马古道是大陆上唯一一条还在运转的文明古道,这对于研究古代文明传播学是活生生的实例。

总之,茶马古道以茶文化为其独特的个性在亚洲文明的传播中起到了不可低估的作用。她扎根在亚洲板块最险峻的横断山脉;她维系着两个内聚力最强的文化集团:藏文化集团和汉文化集团;她分布在民族种类最多,最复杂的滇、川、藏及东南亚和印度文化圈上;她具有顽强的生命力,至今发挥着她的活力。我们认为,她是在亚洲板块上和北方丝绸之路、南方丝绸之路、北方唐蕃古道并列的一条古代文明传播要道。她在文明史上的意义不亚于其它任何一条。它对于解释汉藏语言联盟的起源,汉藏文化联盟的发生具有重要意义。

人们往往忽略了这条古道网,因为她艰难,难以让学者们接近。

木霁弘,陈保亚等著:《滇藏川“大三角”文化探秘》,云南大学出版社,1992年版。

暂无评论内容