光绪元年(1875年),云南发生英国驻华翻译官马嘉理被杀事件。多年来,对于马嘉理被杀事件发生的过程、英方从中获得的利益、乃至《烟台条约》对中国社会在各方面产生的影响,学界已早有定论。但对此案的审理过程,由于相关资料所限,尚无详备的述论。本文依据中国第一历史档案馆藏外务部相关档案,并参考以往的相关研究成果,客观揭示马嘉理被杀案件审理的过程。

一、马嘉理被杀经过

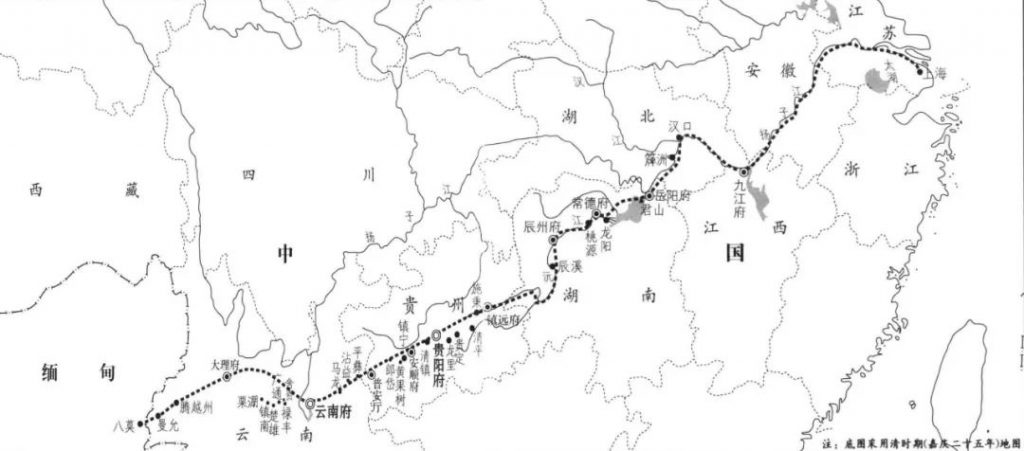

自19世纪70年代起,英国工业在发展速度上开始落后于美国和德国,逐渐失去其在世界工业中的优势,对华贸易也陷于不断下滑状态[1]。在这种情况下,英国资本家要打开未开发地区的广大市场,特别指望在中国寻找到摆脱危机的出路[2]。英国将缅甸纳入其殖民体系之后,便企图开辟一条自印度、缅甸到中国长江流域的通道,向中国云南乃至更为广大的西南地区扩张势力。随着时机的逐渐成熟,英方把试探的触角伸向了滇缅边境地区。同治十三年(1874年)六月,英国以考察云南地区的商贸情况为由,派遣当时在印度的193名英国人组成勘探队,以上校柏郎为首,取道缅甸,自陆路进入中国云南,实际上是为通商做前期的准备工作。当时,清政府依照英国驻华公使威妥玛的要求,为柏郎等人颁发了“游历”护照。为解决勘探队的语言交际问题,威妥玛在征得总理衙门允准的情况下,派遣翻译官马嘉理前往中缅交界处迎候。光绪元年初,在双方会合、勘探队进入云南境内之后,先期探路的马嘉理在蛮允地方的户宋河边遭劫杀。这就是近代中国历史上的“马嘉理被杀事件”。因其案发地点在云南与缅甸交界处,亦称“滇案”或“云南事件”。围绕这一事件的勘查、审理和直至问题的最终解决,自光绪元年初开始,至次年七月缔结《烟台条约》为止,中英双方进行了频繁、激烈、旷日持久的交涉。

马嘉理被杀事件发生的经过,依照时间顺序,大致可分为三个阶段:

第一阶段,从同治十三年六月马嘉理动身开始,到十一月二十八日抵达缅甸结束。同治十三年六月,威妥玛照会总理衙门,有英国考察队自印度经由缅甸前往云南境内考察商情,英方派时在上海的翻译官马嘉理前往迎接,并请发给护照。总理衙门当下发给“游历”护照,并要求沿途各省及云南督抚等妥为照料。十月十九日,马嘉理到达云南,云南巡抚岑毓英派人护送马嘉理等人到永昌府。十一月二十六日,马嘉理进入腾越地方。腾越同知吴启亮、总兵蒋宗汉负责接待。十一月二十八日,吴启亮、蒋宗汉护送马嘉理一行平安进入缅甸。这一阶段马嘉理的行程,从进入云南开始,受到了上至云南巡抚岑毓英,下至腾越同知吴启亮、蒋宗汉等大小官员的周到款待,临行时,马嘉理还曾专门书写信函,以示对蒋宗汉等人的谢意。正是有了这次顺利的出境经历,使得马嘉理在返程途中失去了应有的警惕,对遭袭前的蛛丝马迹没有能够充分注意,甚至在面对途人明确的示警时,他还断言“岂有此理。我从云南来一路甚好走”[3]。有了这样的心态,马嘉理并未将自己的返程时间、路线预先知会中国官员。案发后相关官员曾经这样说:“(马嘉理)及返滇时既带有什物、马匹、士兵,即应先为知会,以便会营,妥为迎护。乃马翻译于由缅来腾,并无只字先行知会,竟自冒险遇害,实属防范不及之事。”[4]

第二阶段,自同治十三年十二月初五日马嘉理到达缅甸蛮允开始,到光绪元年正月初二日启程前往云南结束。同治十三年十二月初五日,马嘉理到达缅甸蛮允,在此处休整3天,期间受到在此地公干的署鹤丽镇左营都司李珍国的关照。十二月初八日,李珍国派人护送马嘉理。初十日,马嘉理到达新街,与柏郎会合。十二月十九日,马嘉理、柏郎获悉有中国客商向新街领事官示警,称中方调集4千名兵丁,准备拦击己方一行。马嘉理虽然未予取信,但将这一情况载入日记[5]。

第三阶段,从光绪元年正月初二日马嘉理等人启程赴云南开始,到二十一日幸免于难的柏郎重返缅甸新街结束。正月初二日,柏郎、马嘉理一行启程由拱硐南坎前往云南永昌府。行至拱硐,由于被雇佣运送货物的山民损坏了行李,一行人又折回新街,改道蛮暮。十三日,柏郎等抵达云南地界的南崩河边。有路人经过柏郎等人住宿处,告知随行的缅甸官员:有李协台(李珍国)与当地民人串通,意欲拦阻柏郎等人。马嘉理因前次入缅路途顺利,并不相信。但为审慎起见,柏郎一行商定由马嘉理前去探路。十四日,马嘉理带同李含兴、游福添、刘子林等数名中国仆役和随行汉人李含兴出发。途经雪列,马嘉理欲见李珍国,时李珍国在猛卯公干未返,马嘉理留下李含兴在雪列候信,自己继续前行,于当晚宿于缅佛寺。十五日,柏郎等接到马嘉理信件,称前路安靖,可以安心。十七日,柏郎等前往与马嘉理会合。十八日晨,有雪列头目向柏郎通报,马嘉理一行已于昨天在蛮允户宋河边遇害;同时腾越厅官调集4千兵勇即将来犯。不久,柏郎一行便遭遇包围截击,双方僵持至下午,柏郎叫随行的当地人到前面山林放火,阻截者惊慌溃散,柏郎等得以脱身。二十一日,柏郎等返回缅甸新街。据柏郎回忆,当时匪徒中为首的汉人声称是李珍国之侄李叔君(译音)。

二、立案查勘

马嘉理被杀事件一经发生,英国政府很快作出反应,外相德比训令威妥玛在同清政府的交涉中要“记住印度政府派遣柏郎上校所带的队伍到云南去的目的”[6]。威妥玛因此借机利用这一事件向清政府进行讹诈勒索,以攫取最大的利益。他的判断是:“不论我们说什么做什么,中国方面极少有出之于战争的可能。”[7]因此,在马嘉理事件交涉之初,他提出了许多与马嘉理事件毫不相干的要求,在交涉过程中,采取了极其蛮横的态度,肆意向清政府官员进行威逼要挟。

从现存的史料来看,早在光绪元年二月初四日,即事件发生后第14天,威妥玛便从英国驻印度的官员处得知马嘉理在云南遇害。二月初六日,威妥玛即向总理衙门递交照会,通告案件的发生。十二日威妥玛向总理衙门提出6项要求:(1)中英双方派员共同勘查此案;(2)英印政府另派探测队入滇;(3)偿款白银15万两;(4)1858年天津条约第四款所给予英国驻华公使的“特权”,应解释为清帝应予合适的接待;(5)商订办法“保证英国贸易得免除关税及半税以外一切课税”;(6)“因中国官员的行动而产生的一切赔偿要求”应立即予以满足。接着从十七日至二十四日一周之内,威妥玛接连向总理衙门递交照会10余次,咄咄逼人地勒令清政府至少先接受前3项要求,并以两国绝交相威胁。

清政府在得知马嘉理被杀后,试图大事化小。二月初十日,主持总理衙门事务的恭亲王奕䜣照会威妥玛,表示清廷一定会按照过去处理山东福四案一样妥善处理好马嘉理事件。对此,威妥玛于十一日的照会中指出:“鄙意所见两案悬殊,何啻霄壤,溯念福四一案情由,则贵国聘佣之英民在山东成山头司理贵国官工,该处土民逞横阻饶工作,以致启衅斗殴之间,该英民用枪把向土人一名击打,该火枪忽以失放,从旁致死一人,此福四一案之实在情形也。念滇省一案,则本国官员等执有贵国护照取道前进,遽被兵勇阻杀,致该翻译官一员戕戮情形种种之凶残,本国一有所闻,难免不即思忆,比年以来定立戊午年天津和约,或前或后非逞凶暴即行诡谲,数案所致使中国与泰西各国友谊不沦于决裂,必邻有所伤各情。今以本案言之,要在究明腾越厅兵勇调遣之责,实属何所攸归。”[8]十四日,奕䜣深感威妥玛为马嘉理被杀事件居心叵测,在上呈光绪皇帝的奏折中切陈情弊:“大则由此开衅,遂彼进机;小则归到通商,偿其积愿。而在我应筹之策,总以弥此两层、固吾疆圉为要著。就该使臣照会所称集议等情,其稍得藉口即由彼国派兵从印度及缅甸赴云南边界以为要挟一层,万万不可不防。相应请旨饬下刘岳昭、岑毓英一面将此案确切查办,勿得稍涉含糊;一面请酌派明白事理之员,遴带得力弁兵前往就近驻扎,借弹压土司为名,暗杜彼族不测之谋。或腾越一带本有兵勇屯戍,尤为不着痕迹。统由该督抚相机密筹,勿事张皇,勿稍疏忽,总期边衅可息而后患无虞。”[9]当日,清政府同意立案查勘,并以光绪皇帝的名义,谕令云贵总督刘岳昭、云南巡抚岑毓英:“会同持平办理,毋稍含糊。”[10]

光绪元年四月二十日,云南巡抚岑毓英派总兵带人前往马嘉理被害现场进行勘查。五月十六日,清政府派湖广总督李翰章、总理大臣薛焕前往云南究办。谕令李翰章、薛焕二人着重查清5点疑问:“马嘉理等被戕究竟死于谁手?参将李珍国于马嘉理由滇入缅时既据奏称优加款待,此次马嘉理由缅前来,曾否与李珍国晤面?失事究在何处?是否野人冒名嫁祸?抑系李珍国旧勇所为?”[11]

六月十五日,李珍国会同左营都司徐成林,带领200名士兵,赴户宋山实施抓捕。二十三日黎明,他们攻占嫌犯据点哇椒硐,拿获而通凹等9名疑犯,混战中杀死2名疑犯,并起获洋枪等赃物,此役宣告完胜。经审讯得知,尚有几十名嫌犯潜伏在户宋山后的云岩硐。1个月后,又添派滕越镇总兵蒋宗汉带领兵勇1500名会营出击,终于八月初二日攻破云岩硐,拿获腊都等8名疑犯,杀死4名,起获大量赃物。至此,延宕多时的侦破阶段宣告结束。此时,距离马嘉理遇害已经过去了数月。杨玉科、吴启亮得出的结论是“实系被野人见财起意劫杀”[12]。

如果马嘉理被杀真的像杨玉科等人讲的那样,实系被野人见财起意劫杀,其结果就要简单多了。但威妥玛并不这样认为。他早在案发之初便反复强调马嘉理被杀、柏郎被阻是中国官兵所为,声明调“兵勇三千众”击杀英员的就是“腾越厅大员”,甚至指出“李协台”与此案有直接干系[13],矛头直接对准了李珍国。对此,云南巡抚岑毓英指出马嘉理一行从缅甸回云南之前没有先行知会,“冒昧前来”以至“在途失事”,实属意外;又指出马嘉理一行曾在腾越厅受到中国官员“款待甚优”、“并无嫌隙”,调兵拦击一说于理不合[14]。同时,李珍国“深明大体,前遇马嘉理于途,尚知优加款待,必不至妄生事端”,并为威妥玛的指责找到了两个可能性:一是“野人冒名嫁祸”,一是李珍国旧部兵勇借其名义滋事[15]。言下之意,马嘉理案纯属意外事件。该案与官方主使无涉,与中国官员无涉,与李珍国尤其无涉。

对于岑毓英的说法,英方有着完全不同观点。综合英国驻印度官员与当事人柏郎的亲身经历,威妥玛指出,早在事发前即有中国官员调兵阻击的传闻,马嘉理等人还曾受到警示,从后来事件的结局来看,这些不应是空穴来风;事发后,他们还查出一封缅甸人写给家人的信件,称马嘉理案的主使者要求缅甸人应该远离英国人,因为他们还有下一步行动,要把来云南的英国人全数杀光[16]。对此,清政府及岑毓英始终没有明确的答复。在同一份文件中,威妥玛敦促清政府明降谕旨,“问岑抚台此案何以现过六个月之久并无详细情形奏报”。乃至于在双方晤谈时,英方的中文秘书梅辉立直接提出此案延宕日久,清政府要表示诚意,“须将滇抚予一处分,宣示谕旨,使中[17]。可见,在威妥玛等人的眼中,岑毓英已经成为案件勘察、审理的阻碍力量。对威妥玛等人提出的疑问,总理衙门大臣沈桂芬给出这样的解释:“中国办事向凭各省奏报。滇抚在滇多年,朝廷不能说其所奏全是假的。惟恐所奏尚有不实不尽,故又令该督抚确查,并命李制台到滇认真查办。此是格外慎重之意,总要俟李制台查出该抚所报果有不实不尽,自然予一处分,现在尚未查出,未便凭空处分。”[18]

在英方的压力下,光绪元年六月十二日,光绪皇帝再下谕旨:“马嘉理被戕一案,事关中外交涉,不可稍涉含糊,致生枝节,著李瀚章迅即抵滇,将此案原委确切查明,彻底根究。”[19]七月十八日,李翰章起程赴滇。李翰章深知该案利害,他唯恐到云南后耳目难以周详,先期派湖南绥靖镇总兵李胜改装易服,扮作卖布客商,赴大理、永昌、腾越、蛮允一带暗访;又怕凶犯闻风逃窜,密令岑毓英迅速将英使再三指认的关键人物李珍国提往省城候审。

岑毓英在得知钦差大臣李翰章即将到来和采取的相关措施后,一时乱了阵脚。他赶在钦差大臣到来之前,改变了以往的说法,声称由于李珍国在案发时有过约集乡绅齐团的举动,“边地绅民闻警齐团虽属常事,而马嘉理被野人劫杀适逢其会,究难释洋人之疑。该厅文武官绅岂能置身事外?”[20]既然不能置身事外,自然要追究责任,李珍国等人被提往昆明,等候李翰章的讯问。

三、案件审理

光绪元年十月十六日,钦差大臣四川总督李翰章到达云南。十月二十二日,同为钦差大臣的薛焕也抵达云南,案件进入了审讯阶段。英方观审官员也于光绪二年二月十一日到云南,他们是参赞格维讷、副领事达文波、翻译官贝德禄。二月二十五日,李翰章等进行了一次公开审讯,格维讷等人参加了旁听。不过,正式审讯早在光绪元年十月二十八日已经开始,到此时基本结束,一干人犯的供词都已经缮结,只等英员观审后结案,这与威妥玛照会中反复强调的“俟领护照之英官到后始得提审”相去甚远。可以说,这次的审讯多少有点公开表演的意味。

现存外务部档案表明,马嘉理案的审讯分为初讯及复讯两个阶段进行,先后进行了8次,留存口供近3万字。案件的审讯概况如下表:

表中所列的15名被审讯人员基本可以分为三类:一是案发地所属的腾越厅官员,包括原鹤丽镇左营都司李珍国、原腾越厅同知吴启亮、原腾越镇总兵蒋宗汉,其中李珍国因关系特殊而成为审讯的核心;二是戕杀马嘉理的直接凶犯而通凹、腊都等11名以劫掠为生的山民;三是关键证人李含兴,他既是李珍国的侄子,同时又曾经跟从马嘉理由缅甸回云南。

除此之外,根据总理衙门大臣沈桂芬的说法“其实此外所讯的供词尚多,即绅士亦有口供”[21],受审人员当不只所列15人,至少还有与李珍国相约齐团集会的地主乡绅及地方官等人,被牵连的人数、审讯的范围和力度都相当可观。不过,只有表中所载人员的口供成为了定案的最后依据。

对表中的数据进行分析可知,光绪元年末至二年初,在不同的日期共进行了8次审讯,其中初讯5次,复讯3次。无论从点名单或是实存供词来考证,李珍国都是审讯中的焦点所在。按照提讯次数来排列,李珍国及戕杀马嘉理的直接凶犯而通凹、腊都3人以6次为最多;李珍国之侄李含兴虽在点名单上出现了5次,但仅有3次留下了供词;而吴启亮在点名单中虽只出现了1次,却留存着署有3个不同日期的供词;蒋宗汉只有1次出现在点名单中,现存2次被讯的供词。

依据现存的审讯记录和相关资料表明,马嘉理在云南被杀,与3个人有着直接关系,即当地山民而通凹、鹤丽镇左营都司李珍国、云南巡抚岑毓英,他们都有着推卸不掉的责任。

1.而通凹等人是直接杀害马嘉理的凶手。

现存审讯记录表明,当地山民而通凹等人是直接杀害马嘉理的凶手。据光绪元年十一月初三日的审讯记录,而通凹供称:“我是哇椒硐的头目。本年正月间,听说有洋人从缅甸来,过我们山界,要雇骡马驮货物到云南地方去。我们各山的人要约伙伴拦住他们要过山礼物。我就到云岩硐,邀了该硐头目腊都,各带了两硐的人,而排腊、施奶、而样双、陆滥当、而腊、而刚干、而腊感、麻干、蔺小红、而肝、雷大、而干、阿弄、裴小陀、裴六、而都、陆兰干、阿用、而敢干、而糯、而排干,共有二十三人,各带刀枪,同到前面去挡路。那日走到户宋河黄果树边,遇见骑马的洋官一个,带走路的人四个,又拉着驼马一匹,我们就堵住要过山礼物,他们不肯,那骑马洋官(即马嘉理)就开放洋枪打来。腊都、蔺小红上前用刀从马上把他砍下来,腊都又砍了几刀,我们一齐动手,把他跟随的人一并杀了,同洋官尸首一齐都抛在户宋河内。抢得马二匹,并洋布围帐、洋裤、洋单、洋枪及零星物件,共四十余件。我分得马一匹,腊都、蔺小红同分马一匹,其余物件两硐的人均分。腊都听说尚有洋人在后面南崩地方,有驮子一百几十头,要约我们再去拦抢。我因要把马匹、物件送回硐内,没有同去。腊都就带了他们的人走了。后来听说腊都们在南崩与洋兵打架,被洋兵伤了几人,不曾抢着物件的话。其细情问腊都就知道了。到了六月间,有官兵前来,把我们的硐围了。我们人少,抵敌不住,被官兵将同住的裴小陀、而敢干等杀死,又把我同陆兰干、阿用、而排腊、而样双、施奶、陆滥当、而排干、阿弄共九个拿住捆起,并藏在洞内的马匹、物件等亦被官兵搜出缴案。”[22]其他案犯的供词大致相同。而通凹的这一份供词成为清政府在日后同英政府谈判过程中始终坚持采信的说法。

2.李珍国曾策划阻截马嘉理。

据李珍国供词,他当时是奉差在外,与马嘉理在缅甸蛮允不期而遇。获悉马嘉理执有总理衙门发给的“游历”护照,李珍国对马嘉理优礼有加,供给食宿。后来马嘉理离开蛮允时,李珍国还派专人将之护送到新街英国领事馆。这样的态度做法与吴启亮、蒋宗汉等中方官员一脉相承,堪称无懈可击。马嘉理在日记中也曾写到,李协台“相待甚厚”[23]。但是,种种迹象表明,李珍国对马嘉理案承担着不可推卸的责任。同治十三年十二月十九日,马嘉理在与柏郎在缅甸顺利会合之后,英国领事向他们传递了一个惊人的消息:有中国客商称,腾越官员调集了4千人,准备在马嘉理等人的回程途中对他们予以拦击。仔细想来,“四千人”的说法确实有些骇人听闻。马嘉理一行人中英国人5名,印度兵10余名,随行中国人5、6名,即使加上护送的缅甸兵也不过200多人,要阻截他们,何需调集如此众多的兵马,难道不怕打草惊蛇吗?另外,来路平静已经使马嘉理的防卫意识大大降低了,对于这则有些言过其实的警讯,他并没有取信也就在情理之中了。

根据李翰章的最终案件汇报,李珍国就是英方再三要求根究的“策划组织人员”,案件发生的根源在于腾越厅民众对英国人进滇意图的含混不清。腾越厅的地主乡绅在十几年镇压回民起义的战争中,组成了名为“十八练”的地方武装团体,李珍国就是这十八练的团首。乡绅们得知马嘉理等人即将入滇,揣测其意图,认为不外乎传教、通商,无论哪一种都不是他们所乐见的。因此,他们致信李珍国,定计“如马嘉理过境,即防护前进。倘藉故逗遛,欲传教通商,即仿照河南、广西、湖南数省,聚集多人,围之鼓噪,责以大义,动以危言,使不能施其伎俩”[24]。及至马嘉理等人平安出境到达缅甸后,坊间又起传闻,说马嘉理等人将带洋兵数千人回经腾越。乡绅疑虑再起,他们认为“洋人入境之患,伊等此来,其心莫测,若非先事预防,较之发匪更甚万倍”[25],再度要求李珍国参加齐团。对于乡绅的提议,李珍国于光绪元年正月初二日的回信中表示“即将诸山野贯口口(原档缺损二字)调齐,大加犒赏,取具刀标木刻为凭”,并“各于要隘堵截”[26],事实上采取了防范措施。

对于乡绅与李珍国相互联络布置的举措,李翰章作出的解释是:“绅士等风闻有洋兵数千由缅甸来腾,深虑关外迂回乘机混入,欲齐团自卫本境。因李珍国向为团首,时在蛮允、猛卯一带,遂写信约他回来。绅士之意,谓洋官安稳过境,自当听其行走,倘有回匪混入,必须截阻。孰知李珍国向本好事,一得此信,顿起贪利之心。招集多人,布置要隘。亦非有心杀害外国之人,不过欲将柏副将等拦阻回去,藉为开销口粮,向地方索摊银钱”[27]。李翰章对于李珍国的所作所为,指责中明显带有袒护,称李珍国的罪责也只是出于“贪利”,想要借着齐团阻截洋人的举措来榨取乡绅们的犒赏银钱,并非有心杀洋人。这当然是不欲事态扩大的外交辞令。

依审案结论,李珍国确系曾组织策划阻截马嘉理无疑。但从现存初讯、复讯供词及结案供册来看,历经6次审讯,李珍国始终坚称事发时自己在缅甸公干,距离案发现场800余里,对马嘉理被杀并不知情;而对与绅士往来信函筹划阻截的铁证,他的解释是收到了乡绅的来信,但“事关重大,不敢做主,于正月将书信禀明宫保请示。因路途遥远,未奉批示”[28],也完全否认有过与乡绅相约齐团、阻截洋人的行为。

与之相呼应,而通凹、腊都等山民对劫杀马嘉理一事供认不讳,腊都还承认带人阻击了柏郎,但他们口径一致地说“我们在户宋河抢杀洋人,并没有官叫我们去”,“我们去抢的人并没官兵在内,也没有人叫我们去抢”[29]。

对于此事,吴启亮、蒋宗汉承认曾听闻同治十三年腊月间十八练曾有过齐团举动,但此后对于李珍国各路布置的情形一概不知。

上述各犯口供的一致性,使得找不到李珍国与而通凹等人的关系,令李翰章倍感头痛,他在光绪元年十二月初一日的奏折里反映了审讯进展得并不顺利:“各匪犯……于听从谋杀一节并未承认,吴启亮、李珍国呈递亲供亦称并无主谋及齐团聚兵等事”,虽然对他们“委婉开导”,“各该犯坚供如初”[30]。窘境一直持续到结案,最终只能以易服查案的李胜收集到的情报及李珍国给腾越乡绅的回信作为证据,认定了李珍国与本案有关系。光绪二年三月二十六日,出于国体与民情考虑,李翰章上呈奏折称:“办理中外交涉案件,固当脚踏实地,方足以折服远人。然中国臣民往往激于义愤,逞一时之气,致罹重咎而不知其情,亦甚可悯。此案腾越绅士与李珍国来往信函均实有阻扼洋人之意,若竟照原函究办,不惟李珍国获罪太重,即绅士亦必株连无已,于国体民情两有关碍。滇民久樱祸乱,饷匮援绝,誓无二心。锋镝余生,知圣心尤为衿恻。臣等通盘筹画,只得以绅团系防内患非御外侮为词。”[31]

3.云南巡抚岑毓英应是阻截马嘉理的主使者。

马嘉理事件审理的核心集中在到底谁是该事件的主使者身上。这是中英双方共同关注的问题,有官方主使,则属清政府官方行为,而英方单凭这一点可以乘胜追击,攫取最大的利益;若无官方主使,则事件的性质与影响大大降低,对清政府有利。不过,鉴于英方从一开始就百般纠缠,并自驻印度的英国官员及柏郎处获得了一些确证,主使者的问题是不可能绕开的。

对于马嘉理事件的主使者,威妥玛认为此案事关重大,别说区区几个腾越乡绅,就连“李珍国决不敢阻杀洋人,即岑抚台主使杀阻洋人,亦非伊所敢为。总是内里主意”。他还指出,“据李钦差三次奏折,看来初次说与岑抚台无干,二次方说李珍国主使,此次所奏口供太少,亦多不实不尽。内有两层可为外攘凭据。当时据柏郎云,有腾越委员带兵前往,并有人告诫缅官不可与英官同行,恐被杀害。其次,则自有滇案以来,总署前后所为均可作为凭据,并遍询中外大小官员,或以为中国有错,或以为中国无错,从此考查其错在中国朝廷及总理衙门”,因此“现在滇案所办不实,如止办野人,我不答应;如止办李珍国及吴同知等,我不答应;如止办岑抚台,我亦不答应”[32]。威妥玛关于马嘉理案是“内里主意”的说法,将矛头直接对准清政府。这或许是无中生有、或许是小题大做、或许是多生枝节而危言耸听。但其中也不乏值得我们今人深思之处。

不只主使者存在疑议,就连而通凹等人见财起意劫杀马嘉理的动机也很难成立。英方的中文秘书梅辉立曾说:“滇省杨提督查来,以为野人见财起意;此次我们查来,正月十七日中国兵勇开枪时驮夫等即行逃逸,柏副将初意行李一切无从得还,乃至正月二十一日,仍据缅人将行李数件带至新街,可见并不是野人见财起意了。”[33]此议一出,从根本上否认了李翰章的审讯结果。

在扑朔迷离的案件背后,到底隐藏着怎样的真相呢?郭大松先生在其《滇案议》中引述了李鸿章在《烟台条约》签订后给两江总督沈葆桢、新任滇督刘长佑的两封信函,颇道出了几分隐曲。在给沈葆桢的信上,李鸿章写道:“岑中丞去滇后,犯供全翻,与威使(威妥玛)访查情节一一吻合,足见彦卿(岑毓英字)手眼神通,能障家兄(李翰章)耳目,而几贻国家之大祸。”给刘长佑的信陈述更为详细:“闻彦卿去滇后,案犯口供顿翻。威使灼知其情,必欲将彦帅及腾绅提京复讯。政府不以提京为然,弟不得不与力持,以维国体。迨成议之日,威使密告:以李珍国眷属在其新街领事处密养,是此案颠末固所深悉。迁就了结,则非滇边通商、江海开口岸,不足厌其心矣。”[34]倘若李鸿章所言属实,威妥玛所了解的案件详情来自李珍国眷属处,则滇案由岑毓英主使、李珍国策划布置、当地兵勇参与的可能性就大大提高了。

以此作为真相,那么,李珍国等人始终统一口径的供词,而通凹等人站不住脚的杀人动机,缅甸官员关于主使者是中国官员的指证,马嘉理等人预先得到的警讯,就都不难理解了;而岑毓英所主持的案件查勘工作何以久拖不决,前后动用共计1700多人捉拿不足50人的凶犯何以耗时数月,更是不言而喻。特别是岑毓英在钦差到来之前先将所有案犯提至省城这个举动,事后看来很具有决策性,一方面是积极准备,迎候钦差共同审案,表明自己合作的态度;另一方面也并不排除经过多方筹备、密谋策划、为统一证供进行了精心准备。而这一做法正好迎合了钦差大臣的用意和清政府的外交政策。

用事件中的疑点来推敲马嘉理事件中的疑点,主使人为岑毓英的说法更为可信。即令他不是马嘉理案的主使,上述情节也表明,至少他事先知情,事后又设法捏饰、隐匿了真相。当然,由于李鸿章所称的“口供顿翻”没有留下确据,认为岑毓英是这场事件主使人,尚缺乏直接的证据。

根据李翰章、薛焕对涉案人员8次审讯,最终得出结论:杀害马嘉理与阻截柏郎应该区分开来看,杀害马嘉理的是劫财山民而通凹、腊都等人,事属意外;阻截柏郎一行的则是李珍国主使兵勇进行的有预谋的行动,只不过又与劫财山民而通凹等不期而遇罢了。

光绪二年六月初八日,光绪皇帝降旨,派李鸿章为钦差大臣,“全权便宜行事”,前往烟台和英国驻华公使威妥玛就马嘉理案件的处理事宜举行谈判。威妥玛意在原来所提出苛刻条件的基础上尽早“和平”了结此案。为了要迫使清政府迅速就范,英国在谈判中一面调动了海军舰队停泊于大连,作出武力威胁姿态,另一方面提出清政府必须将云南巡抚岑毓英提京审讯,作为要挟,最后表示“所拟条款须全答应即转请本国结案,不必再说将岑毓英提京”[35]。在随后的谈判中,李鸿章“就势转圜”,提出同意英方提出的全部条款作为交换,这正符合了英方的意愿。光绪二年七月二十六日,李鸿章和威妥玛签定了《烟台条约》。中英对马嘉理案件的审理随之宣告“结案”。

结 语

马嘉理案的勘察、审理中,清政府考虑的是国体和天朝的面子,而威妥玛对缉拿凶手的关注维系在能得到多少在华利益的贪欲中。因此,声称掌握所有实情的他也因《烟台条约》的签订而决定偃旗息鼓,不再深究,甚至李珍国、而通凹等案犯都在他的一再坚持下最终被赦免了罪责。而清政府与其说关注马嘉理案,倒不如说是更关注这一事件会给自己带来多大的麻烦。

正是在这样情势下,岑毓英巧妙安排和花言巧语迎合了前来云南督查该案的钦差大臣李翰章,并得到了清政府的认可。在威妥玛等人一再要求要处置岑毓英的情况下,清政府予以了坚决的庇护,甚至把不处分岑毓英作为中英交涉的底线[36]。在朝臣们看来,处置有大功的岑毓英,实在有失国体;除了这一条没有让威妥玛如愿外,其他方面都满足了英国政府提出的各项要求。

参考文献:

[1] 沙特金《中英贸易与外交》(1907年英文版),第199页。引自王绍坊《中国外交史》,河南人民出版社1988年版,第157页。

[2] 吉尔南《英国对华外交1880—1885年》(英文版),第4页。引自王绍坊《中国外交史》,河南人民出版社1988年版,第157页。

[3][4][8][10][11][12][14][16][17][19][21][22][24][25][26][27][28][29][31][32][33]中国第一历史档案馆藏(下简称一史馆)外务部档案480卷。

[5]《文献丛编》第二十二辑,第19页。

[6][7] 王绳祖《马嘉理事件与烟台条约》(1940年英文版),第66、76页。

[9]《清季外交史料》第一种,《光绪朝外交史料》第一卷,第12—13页。

[13]《文献丛编》第二十一辑。

[15][18]《清季外交史料》第一种,《光绪朝外交史料》第一卷,第22—23页。

[20]《清季外交史料》第一种,《光绪朝外交史料》第三卷,第2页。

[23]《文献丛编》第二十二辑。

[30] 一史馆编《光绪朝朱批奏折》第111辑,中华书局1996年版,第262页。

[34]《李文忠公全集.朋僚函稿》卷16,转引自郭大松《滇案议》,《山东社会科学》1994年第3期。

[35]《清季外交史料》,第七卷,第4页。

[36] 郭大松《滇案议》,《山东社会科学》1994年第3期。

《历史档案》2007年第4期

暂无评论内容