昆明池水汉时功,武帝旌旗在眼中。

织女机丝虚夜月,石鲸鳞甲动水风。

——杜甫《秋兴八首》

熟习云南历史的人,提到滇池,总会联想起“汉习楼船”的史事。在云南历史发展的长河中,庄蹻王滇、汉武帝开通西南夷,确是决定社会进程的大事。无怪父老们一提起来,总要津津乐道;这也是孙髯翁《大观楼长联》脍炙人口的原因之一。然而汉武开滇的历史,文献中仅有《史记·西南夷列传》的简略记载,不免有一鳞半爪、模糊不清之感。

由于一个偶然机会,古滇国的历史被揭开了。那是1953年我担任云南省博物馆调查征集部副主任的时候,一位姓汪的古董商人送来几件青铜器给我看,有短剑、矛、钺等物。它那斑斓的锈色和具有浓郁的少数民族风格特点的纹饰,顿时引起我的极大注意。我直觉地感到这不是中原器物,有可能是云南出土的东西,便将它买下来了。经过多方打听,总不知道这批兵器出土的地点。事隔一年多以后,有一次和云南省文史馆馆员方臞仙老先生谈及此事,他说抗日战争时期,在他家乡晋宁县小梁王山曾发现过一些青铜器,听说都被农民当作废铜卖掉了,他也没见到实物。1954年秋天,我从昭通发掘汉墓回来,安排熊瑛等同志抽空去晋宁做了一次调查,居然找到了铜器出土的地点——石寨山。他们在山下石寨村农民手中又征集到若干件类似的兵器和一件磨制精细的石犁,并从农民口中了解到当年大批青铜器出土的情形。

根据调查线索,我们于1955年3月份到石寨山做第一次试探性发掘。发掘结果,确认此山中部包含着一处新石器时代贝丘遗址和一片青铜器时代墓群。出土物中有两件铸有立体纺织场面和杀人祭柱场面的铜鼓形贮贝器,形象地再现了奴隶社会面貌,是从未见过的东西,引起各方面的极大重视。适值中国科学院院长郭沫若先生和中央文化部副部长兼文物局局长郑振铎先生先后莅昆,看了此次出土器物,为之惊叹不已,誉为是具有国际意义的重大发现。郑先生询问我下一步如何打算?我汇报了准备进一步发掘的计划,只是苦于经费还有困难。他立即表示,由文物局拨给发掘费用五千元,并给一台德国进口的经纬仪,以支持我们的工作。1956年11月,我们进行了第二次大规模的发掘,获得意想不到的重大发现。时至今日,已事隔三十多年,郑先生亦久离人世。每忆及他对民族文化遗产的热爱,以及他那远大的目光和恢宏的气度,犹令人感激不已!

石寨山位于滇池东岸,距离晋宁县城约五公里,距海边仅半公里。这是一座石灰岩构造的小山,高三十米,南北长五百米,东西最宽处二百米。山形宛似一条巨鲸,亘卧在浩荡的碧波之中。登山眺望,滇池帆影,西山翠霭,尽收眼底。相传汉武帝欲征“昆明”,在长安凿池习水战,刻石作鲸鱼,即是象征此山。故此山在方志中又名鲸鱼山;这也就是杜甫《秋兴》诗和孙髯翁《长联》中典故的由来。且不论汉武帝所象征的是滇池或洱海,谁会料想到这么一座岩石嶙峋、荆棘丛生的小山,竟会蕴藏着数千件宝物,从而揭开了两千多年前滇王国的历史呢?

随着发掘面积的展开,各种奇珍异物不断出土,一个古代王国的轮廓逐渐在我脑子里明晰起来。我暗自思考,这也许会是古滇国的遗迹。当发掘工作进行到大半的时候,我把自己的想法和同事们闲聊起来。他们开玩笑似地对我说:“如果真的挖到滇王金印,你是发掘主持人,应当请客,以示庆祝。”我心想哪有这么凑巧的事,随口应允了。说这话还不到一个礼拜,果然“不幸而言中”,奇迹发生了。在第六号墓底的漆器粉末中,一枚金印被清理出来。这是平生难忘的一个下午,同事们全都欢腾雀跃起来,工人也停工围拢来观看。我的心房在怦怦跳动,手也有些颤抖。捧着金印,小心翼翼地剔除填土,四个典型的汉篆“滇王之印”,明白无误地映入眼底。印背上蟠着一条蛇纽,回首逼视,两眼熠熠放光;印身四边完整无损,光彩夺目。虽然印的体积不过方寸,而我此时却感到好像是捧着一件千斤重器。作为历史的见证,这方寸之印确乎比千斤还重。它在学术上的意义是显而易见的。有了它,我先前的遐想完全被证实,两千多年前滇王国神秘的历史揭示出来了,这是一件何等激动人心的大事啊!

激动之余,我没有忘记自己的许诺,立刻派人去海边渔船上买来两条大鲤鱼,回到住地和同事们饱餐了一顿,算是开了一个小小的庆祝会。

挖出宝物的消息不胫而走,传闻愈说愈离奇。有的说石寨山挖出了金娃娃,有的说石寨山挖出了金牛、金马,甚至说金牛有真牛一般大。于是四乡农民、城里的干部乃至江川、澄江、昆阳、安宁等县的人都纷纷前来观看。平日罕有人至的石寨山,成了游览参观的胜地,连卖豌豆粉、松瓜子的小贩也来山上摆摊设点,一日数千人,摩肩接踵,有如赶街子。这一来可把我们弄苦了,墓坑四周挤满了人,一不小心,人就会挤下坑中,把文物踏坏;参观者七嘴八舌,问这问那;有的人还逼着你把文物取出坑来给他细看。我们不得不中止工作,专门充当讲解员。女同志小陈,把嗓子都讲哑了。为了保证安全,我们只好请民兵前来维持秩序,将发掘工作改在夜间进行。山上没有电灯,只有用煤气灯照着干。此时我的胃溃疡病发作,出血不止,又不能丢着工作不管,只好忍着剧痛,大量服用止痛药,坚持工作。最令人难对付的是昆明的名人学者和县里的官员,他们纷至沓来“关心视察”,给他们讲解还不过瘾,径自跳下坑内拿起文物来看,弄不好就会造成破坏。接待这些先生,真叫人伤透了脑筋。

沉睡了两干多年的瑰宝,不知经历了几番沧海桑田,终于重出人间。这是我辈的幸事,也是我中华民族悠久历史的骄傲。作为一个考古工作者,我正庆幸自己的机遇不错,绝没有料想到接踵降临的一场灾难。1957年的“反右斗争”,我被莫须有的罪名划成了“右派”,投入监督劳动中去,从此销声匿迹,长年与禽畜草木为伍。思想上的压力自不必说;全家五口人的油盐柴米,弄得我狼狈不堪,把仅存的一点书籍碑帖都变卖一空,勉强维持最低生活。一个从事出土文物工作的人,想不到自身却几乎成为“入土文物”了。

选自孙太初《鸭池梦痕》,云南人民出版社,1992年。

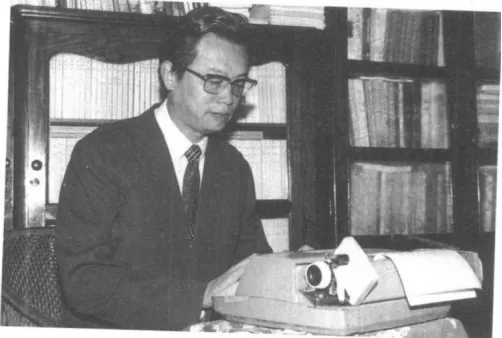

【作者简介】

孙太初(1925-2012),云南鹤庆人,白族j曾任云南省博物馆历史组组长,著述有《云南古代石刻丛考》《鸭池梦痕》《梦雨楼金石文字跋》《朱提堂狼铜洗考》《书法与篆刻》等。

暂无评论内容