![图片[1]-方慧:试论元朝在云南的民族政策-滇史](https://ynguoxue.cn/wp-content/uploads/2024/05/d09638adca20240520213906.png)

历唐到宋,云南相继处于南诏和大理政权的统治之下,直到1253年忽必烈万里出师,一举灭掉大理,从此在云南永远结束了地方割据的局面。由于云南地处西南边疆,不但屏障一方,兼可为联系安南、缅、暹等中印半岛诸国的基地,而且民族复杂,民情和内地有所不同。面对这种形势,元朝统治者采取何种民族政策,至关重要。事实证明,元朝对云南实行的民族政策基本上是成功的。元朝是我国第一个由少数民族建立的全国性政权,因此,元朝对云南实行的民族政策,既体现了中央王朝与地方政权的关系;又体现了蒙古族、色目人等北方民族与南方民族之间的关系。这与元代以前中原王朝在云南实行的民族政策有所不同。同时,云南是民族地区,比起元朝在其他地区实行的政策又有其自己的特点。总之,元朝在云南实行的民族政策颇具特色,很值得研究,本文拟对此问题作一些探索与剖析,以求教于方家。

一、元朝在云南实行的民族政策

元朝在云南的统治,大体上经历了宗王统制阶段;行省、宗王并立阶段,宗王专权,行省秉命阶段。随着元政权在云南统治的逐步深入,其在云南的民族政策也有所变化和发展,下面就这三个阶段中,元政权对云南实行的民族政策作一个概述。

1.宗王统制时期

元朝统治者在云南实行宗王统制,时间大约是从元宪宗三年至至元十年(公元1253—1273)。元宪宗三年,忽必烈征大理,不仅是因为认识到云南所处的重要地位,其直接目的乃是绕道西南以拊南宋后背,以为“斡腹”之举,这是其统一中国的重要步骤。正因为元蒙统治者意识到“西南诸蕃,勇悍可用,宜先取之,籍以图金,必得志焉。”[1]所以才决心克服难以想象的困难[2],万里出师云南。忽必烈把当年从他征大理的将领比作随成吉思汗同饮黑河水,共过患难的勋旧[3],足证其对云南的特别重视。

攻灭大理后,忽必烈于宪宗四年春北返,“留大将兀良合台经略之”[4],九年,兀良合台奉命会军长沙,离滇讨宋。继忽必烈之后,云南属于宗王统制,在云南设省之前,现可考的在此地执掌大权的宗王先后有不花、忽哥赤、阿鲁忒儿、脱忽鲁等人。在宗王之下,还有都元师和原大理国主段氏等少数民族上层秉承行事。当时,由于蒙古军忙于讨宋战事,征服云南不久,北方民族和南方民族语言、经济生活、心理素质等方面的差异,使蒙古统治者难以立即对云南境内的少数民族进行直接统治,更多的是利用和依靠当地的少数民族上层进行管理,因此,团结、利用当地民族上层,因俗而治,以洽民情,成为元蒙统治者在云南广泛运用的一种策略。这在忽必烈征大理之初就已经开始。宪宗三年,蒙古兵进至丽江一带,摩些(纳西族)首领麦良的内附,以其为察罕章管民官,从征大理,升副元帅,赐虎符金牌,后来他的儿子麦兀又袭职。[5]元统治者对原大理国主段氏一族的妥善安置和倚重,更是典型的一例。早在进攻大理以前,蒙古人就对大理国上层统治者的情况进行了调查了解,深知“大理主段氏微弱,国事皆决于高祥、高和兄弟”[6]。迨至攻下大理之后,对于在逃的实权派高祥追斩于姚州;而对出奔善阐,受制于高氏的大理国主段智兴,却虏而赦之,并委以重任“命主国事”。[7]蒙古统治者对段氏和高氏采取不同对待的做法,体现了其在云南所实行的民族政策,收到了明显的效果。段氏之归心蒙、元,除阶级本质的一致性和强大的军事压力外,这也是重要的原因之一。对于元政权的重用,段氏自然是感激涕零,并且用实际行动来表示其对主子的忠心。段兴智主动献上地图,“请悉平诸部,并条奏治民立赋之法”[7]。他死于征讨云南未降之部的途中,段氏又被诏领大理、善阐、威楚、统矢、会川、建昌、腾越等城。随着段氏与元政权关系的日臻密切,以段氏为代表的云南少数民族上层对稳定云南的局势,协助蒙古讨平境内未降诸部、镇压各族人民的起义、参与攻降安南的战役,乃至于讨宋的兵事等方面,都发挥了他人无法取代的作用。由于当时蒙古军队忙于讨宋的战事,没有更多的精力顾及云南,加之云南宗王和都元帅之间矛盾尖锐,甚至发展到云南王忽哥赤被三十七部都元帅宝合丁等人杀害的事件,在这种情况下,云南的实权从某种程度上说仍然是操持在以段氏为代表的各少数民族上层之手,所以此时元蒙统治者在云南实行的民族政策是对以段氏为代表的少数民族上层进行招抚和利用,倚重他们对云南各少数民族地区进行统治。这二十年间,云南的局势基本稳定下来,并为元朝军队进攻南宋和攻降安南提供了人力、物力等方面的援助,这是与元朝统治者在云南实行的民族政策有直接关系的。

2.行省、宗王并立时期

经过二十年的宗王统制,元朝在云南的统治有了一定基础,但是,“比因委任失宜,使远人不安”[9],为了巩固南中,稳定后方,以图灭宋,忽必烈决定在云南设立行省,至元十一年,云南行省建立。从此,云南进入了行省和宗王并立时期。时间从至元十一年至天历二年(1274—1329)。忽必烈对在云南建省十分重视,经过慎重挑选,选中了“谨厚者”回回人赛典赤·赡思丁。显而易见,忽必烈希望云南行省建立后,能调整与当地少数民族及统治集团内部的关系,使元朝在云南的统治更深入一步。首任平章政事的赛典赤,在政治上较为成熟、老练,他到云南后,首先征询父老诸生利国便民之要,果断地在政治、经济、文教、军事等方面采取了一系列相应的措施,加强了中央集权的统治。宗王在云南实行军事统制的局面结束了。随着元政权在云南统治的深入,如何充分行使行省的职权,改善和当地少数民族的关系,同时加紧对各少数民族上层的控制,已成为治滇的重要问题。赛典赤到任后,较为妥善地处理了和云南各少数民族的关系,使元朝政权与云南各民族之间紧张的状态有所缓和,史载:

罗槃甸叛,往征之,有忧色。从者问故,赛典赤曰:“吾非忧出征也,忧汝曹冒锋镝,不幸以无辜而死;又忧汝曹劫虏平民,使不聊生,及民叛,则又从而征之耳。”师次罗槃城。三次不降,诸将请攻之,赛典赤不可,遣使以理谕之。罗槃主曰:“谨奉命。”越三日,又不降,诸将奋勇请进兵。赛典赤又不可。俄而将卒有乘城进攻者,赛典赤大怒,遽鸣金止之,召万户叱责之曰:“天子命我安抚云南,未尝命以杀戮也。无主将命而擅攻,于军法当诛。”命左右缚之,诸将叩首,请俟城下之日从事。罗槃主闻之曰:“平章宽仁如此,吾拒命不祥。”乃举国出降,将卒亦释不诛。[10]

于是诸酋长各赉金、马、币帛以贡,余城和泥诸部,广南溪洞二千人各执土物纳款,西南诸夷翕然款附。又“夷酋来见,例所献纳,赛典赤悉分赐从官,或以给贫民,秋毫无所私。为酒食劳西长,制衣冠袜履,易其卉服草履,酋皆感悦。”[11]

赛典赤正确地执行了“谨厚”的民族政策,较之宗王统治时期,对云南各少数民族的统治更深入了一步,已有条件对原先一味依靠少数民族上层的局面加以改变,行省对他们采取两手政策,一方面对他们的权力加以削弱和限制,另一方面则仍然不放弃拉拢和利用,给其一定的职权,使之继续为元政权效忠,以求得在稳定地方、巩固边疆等方面起到不可取代的作用。现分别考述如下:

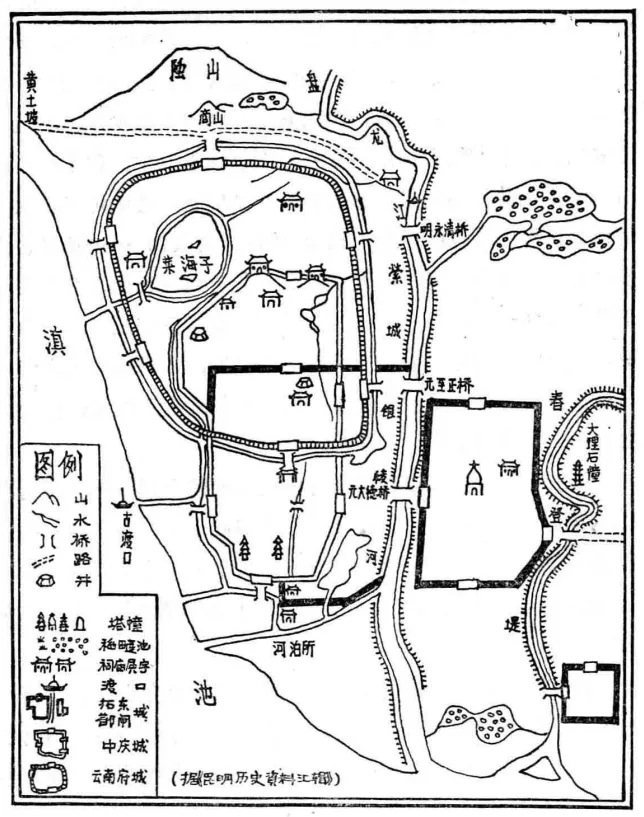

蒙古军队平定了云南之后,对归顺的原大理国主段氏委以重任,而赛典赤行省云南后,世祖就叫他统合剌章、鸭赤、赤科、金齿、茶罕章诸蛮。据考,合剌章在元代往往泛指云南,特指大理、威楚、开南等地;鸭赤即善阐,亦即中庆;赤科即赤秃哥儿,今贵州地;金齿则指云南西南部广大地区;茶罕章略当于行省成立后的丽江路,[12]这样,原来由段氏所领的各城,几乎都置于以赛典赤为首的云南行省直接管辖之下,行省废万户、千户,置郡县,署令长,统有三十七路[13],并正式任命段氏为大理路总管,云南最大的少数民族上层段氏的权力显然缩小了许多。赛典赤采取的另一措施,是把省治由大理迁到中庆。大理原是南诏、大理两朝的都城,自皮罗阁统一南诏,“筑太和城,自蒙舍徙居”[14],至异牟寻“又迁于喜郡史城,又徙居羊苴哶城”[15],即今大理城。在这里段氏建立几百年的基业。大理已成为云南政治、经济、文化的中心。元人郭松年说:“是城也,西倚苍山之险,东挟洱海之扼,龙首关于邓川之南,龙尾关于赵脸之北,昔入用心,自以为金城汤池,可以传之万世。”[16]段氏历代以此为根据地,盘根错节,故物可恃,行省遽难破之。赛典赤设省治于中庆,固然因其地处滇中,利于统摄全局,与外界联系也较为方便,同时籍以摆脱段氏的传统羁牵,抵消其影响,也未必不是他的一种深远用心。从此,云南的政治、经济、文化中心,遂由大理转移到昆明,相沿至今。平时,行省也对各少数民族土官加紧了管束。至元二十六年,立云南行御史台,复起程思廉为御史中丞。“始至,蛮夷酋长来贺,辞若逊而意甚倨,思廉奉宣上意,绥怀远人,且明示祸福,使毋自外”,“闻者慑服”[17]。这是云南设省以后,少数民族上层对自己所处地位的改变而表现出一定程度上的不满,而这种不满受到了元朝统治者的严厉斥责。除了政治上对各少数民族土官严加管束以外,行省还奏请以宣慰司兼行都元帅府事,任命行省官员阿鲁和纳速剌丁为云南诸路宣慰使都元帅,杨琏为宣慰使付都元师[18],这样,就保证了军事大权牢牢掌握在行省手中。各民族土官所统辖的“乡兵”,也要归都元帅统一指挥,这从至元十四年,都元帅纳速剌丁率蒙古军和爨夔、摩些等族乡兵征缅的史实中可以得到证明。[19]

当然,行省对少数民族上层严加管束的目的,是为了通过这些少数民族上层加强对云南众多的少数民族地区的统治。“远方蛮夷、犷远难制,必任土人,可以集事。”[20]元朝统治者对此是深有体会的,所以他们对少数民族土官在加紧控制的同时,仍然继续实行拉拢、利用的策略。除了上举进攻罗槃甸时对其土官实行攻心为上的政策外,对一些有意见的土官,赛典赤也实行了宽容政策。有几个土官因为没有受到重用,到京师诬告赛典赤,世祖命令将其械送回云南交赛典赤治罪。但是,赛典赤不但没有治他们的罪,反而委以官职,使这些土官大为感动,“皆叩头拜谢曰:‘某有死罪,平章既生之而又官之,誓以死报。’”[21]两手政策并用的结果,虽然大多数云南的少数民族土官权力受到了很大的削弱和限制,与元朝统治者存在着一定的矛盾。但是他们与元朝统治者的阶级利益基本上是一致的,同时在当地还拥有一定的实权和相应的统治地位,因而对强大的元政权仍然是恭顺的,对行省和宗王仍持唯命是从的态度,使元政府的各项政令能在各少数民族地区通行无阻。各土官利用一切机会表现其对元蒙政府的忠诚。例如:第一代大理总管段实为了感谢“蒙被世祖好生之德”,使段氏得以“一门生聚,不陨锋镝”,“于是发大愿建佛宇以报慈氏无上之思,延洪我皇元万世灵长之祚。”[22]段实和阿庆父子“并以宣慰元帅之节,继参大政,始终七观阙庭,赏赉无算,褒大推崇,生荣死哀,以裕厥家,诸孙之为方伯连帅者又十数人。”[23]可见在行省、宗王并立时期,以大理总管段氏为代表的少数民族上层与元政权的关系是和睦而密切的,元政权在云南的统治更加巩固和深入。在政局稳定的形势下,行省又在云南推行了内地兴修水利、发展生产的先进经验,传播了封建的文化、伦理思想,使民族地区各方面都有了一定程度的进步。

3.宗王专政,行省秉命时期

元朝自英宗起,国势转衰。统治阶级内部连年不断地争夺厮杀,移摇了元朝的统治。元政府对云南等边疆地区的管辖放松了,派到云南来的行省官员大多为平庸之辈。自天历兵变以后,行省在云南的权力减少,实际上已成为宗王专政,行省秉命的局面。这段时期由至顺元年(1330)天历兵变到洪武十四年(1381)北元灭亡。

这一时期,由于全国政局的变化,元朝对云南的民族政策的实施受到很大影响。较之前一时期,云南少数民族对元政权的态度有所变化。这种变化要从天历兵变讲起。发生于至顺元年的天历兵变,是元朝两都争位的余波。云南的诸王秃坚,万户伯忽、阿禾等人在兵变中于云南抗命起事,攻陷中庆,拘杀行省官吏,

秃坚自署云南王,伯忽为丞相,乱事逐步扩大。元政府调集了四川、陕西、湖广、江浙、河南、江西等数省十余万大军进讨,历时约两年,乱事始平。天历兵变是在元朝日趋衰乱的形势下,云南阶级矛盾、统治阶级内部矛盾的总爆发,也是元朝在云南的统治趋向没落,出现动乱不稳的转折点,其影响至深且远。原来对元朝十分恭顺的云南各少数民族上层,在兵变中从自己的切身利益出发,分别站在不同的立场上,卷入了这场统治阶级内部斗争的旋涡。由于叛军声势颇大,行省无力抵抗,只得“缴各州举兵,即以土人督师。”[24]向土官求援。姚安路总管高氏的宗子阿海“率邦人御贼于险,俘馘甚多”。[25]至顺元年十一月,仁德府(今云南寻甸县东)权达鲁花赤曲术纠集义兵以讨云南,首败伯忽兵于马龙州,[26]曲术族属待考,必非土著,但他所纠集的兵众应多是本地的少数民族。又芒部路九村夷人阿斡、阿里“愿备粮四百石,民丁千人,助大军进征”[27]。此外,顺元土军,朵甘思、朵思麻及巩昌等处吐蕃军也参于了对秃坚的征讨,这些显然都是支持行省平叛的。相反,站在秃坚一方的少数民族上层也不少。史载:“天历初,镇兵扇诸蛮作乱”[28],知诸蛮附于秃坚者不少,乌撒土官禄余降于秃坚后,罗罗斯诸蛮俱叛,其土官撒加伯合乌蒙蛮兵万人进攻建昌县,[29]致使“云南秃坚、伯忽等势愈猖獗,乌撒禄余亦乘势连约乌蒙、东川、茫部诸蛮,欲令伯忽弟拜延顺等兵攻顺元”。[30]可见,在这次兵变中,很多民族上层都卷入了对立的双方,使统治集团内部的斗争又加入了民族矛盾的成分。两种矛盾交织在一起,呈现出一种错综复杂、头绪纷繁的局面。还有一些少数民族上层,例如大理总管段氏,却既不附逆,亦不助王师,而是忙于发展自己的势力。因此天历兵变以后,其势力逐渐坐大,连掌握实权的宗王也无法再加以控制,而终成与梁王“分域构隙”的局面。虽然由于共同的阶级利益和双方各自的利害关系,曾有过合力征讨思可法和剿灭红巾军之事,但比起以前段氏对元政府唯命是从的情况来,已是另一种景象。梁王要靠段氏来解围,甚至不惜把自己的女儿下嫁给当时的大理总管段功,后来又因惧怕段功的力量太大,威胁自己而谋杀之。段功被杀之后,梁王与云南最大的少数民族土官已是兵戎相见,最后终于被明军各个击破。

二、对元朝在云南民族政策的剖析

从元宪宗三年(1253)忽必烈攻下大理,到明洪武十四年(1381),元蒙政权在云南的统治历时凡一百二十八年,比起元朝在全中国的统治(至元十三年至至正二十八年,1278-1368),还多三十年有零,这与元政权在云南所实行的民族政策有直接的关系。试剖析如下:

云南自古以来就是祖国不可分割的一部分。秦汉皆在此建立过羁縻制度,唐宋时期蒙氏和段氏先后建立南诏、大理政权,在政治上、经济上与内地保持着密切的联系,但与中原王朝的关系却是若即若离,并不直接在其统治之下。云南是一个多民族地区,情况复杂,元朝如果没有一个正确的民族政策,要想在云南建立巩固的统治,策应对南宋的进攻,是困难的。因此,蒙军攻下大理后,采取什么样的民族政策,至为重要。在进攻大理之前,汉族地主阶级的知识分子徐世隆、姚枢等人都向忽必烈讲了“不嗜杀人,天下可定”[31]的道理,对忽必烈触动颇大。忽必烈对进攻大理的部署进行了认真的考虑,用兵前曾两次遣使进行招谕,但都未奏效。蒙军攻进大理后,世祖又命姚枢“尽裂囊帛为帜,书止杀之令,分号街陌,由是其民父子完保,军士无一人敢取一钱直者”,[32]因而使“民欢呼满道”[33]。这在蒙军征服诸地中是少见的。占领大理后,又对原大理国的统治者采取了不同对待的手段,杀了死不投降的实权派高祥,而对国主段兴智委以重任。事实证明,这也是成功的。尽管段氏与元政权的关系后来发生了变化,但作为云南最大的少数民族上层的段氏,既未另立国号,也未联明以抗元,他是作为元政权在云南的地方官被消灭的。开初,蒙古军控制了云南的大部分地区后,即对云南实行军事管制,在各地设置万户、千户、并给予归顺的少数民族酋长以较大的权力,主要依靠他们对当地的少数民族进行统治。这在云南初定,局势动荡,蒙军忙于讨宋,对当地的各少数民族的风土人情不够熟悉的情况下,采取这样的政策是必要的。及至南宋灭亡,全国统一之后,形势有了变化,而且经过一段时期军事管制的过渡,条件也已经成熟,世祖可以腾出手来解决云南问题,于是在云南建立行省。行省的设立,使云南这一多民族地区进入了新的历史时期,从而“尽六诏之地皆为郡县,迄今吏治、文化,侔于中州”。[34]元政权对云南的统治更加直接、深入,其在云南的民族政策也有了新的内容:元朝统治者不仅通过封官、赏赐、召见、联姻等方式对少数民族土官进行笼络拉拢,同时对土官的权势开始多方面地加以限制削弱。实行两手政策的结果,使大多数土官听从元政府的指令,为元政府办事。这样,不但相对地缓和了与少数民族之间的关系,巩固了其在云南的统治,还为元朝对缅甸、安南的战争补充了兵源。[35]经有元一代,云南作为西南边疆的屏障,朝中的各种政令在云南一律施行,直到元朝灭亡。甚至顺帝北走之后,十余年间,梁王仍“执节如故”,天南片土,犹奉北元为正统,说明元朝在云南的统治渊源很深,这与元朝在云南实行比较开明的少数民族政策是有直接关系的。

元朝在云南实行的民族政策,适应了云南各民族经济、政治发展不平衡的实际情况,在相对稳定的局面下,促进了各民族社会生产的进一步发展。随着屯田的设置,站赤的建立等等,云南与内地政治、经济、文化诸方面的交往日趋频繁。先进的生产工具和生产技术也传到了云南。行省还设立了劝农官,专管发展农业生产的事宜,这些都使云南的农业生产乃至社会发展发生了深刻的变化。经济较为发达的中庆地区,已逐渐进入了封建地主经济阶段。大理地区也有了新的进展,封建地主经济的因素迅速增长,元人郭松年从中庆到大理,一路看到“居民转集,禾麻蔽野”[36]的繁荣景象。李京在白族地区看到的情况也是“山水明秀,亚于江南,麻、麦、蔬、果颇同中国”[37]。《元史·张立道传》载,这些先进的生产技术,又通过白族传到边远地区更为落后的少数民族之中,使云南各民族的生产都得到了不同程度的发展。这是与元朝在云南推行的各项政策,特别是民族政策有直接关系的。

随着民族政策的贯彻,云南少数民族地区的文化和习俗方面也发生了深刻的变革,元朝先后在大理、中庆等地设立庙学,振兴文教。其结果是“北人鳞集,爨僰循理,渐有承平之风”[38],“虽爨僰也遣子入学”[39]。而文化的传播、陈规陋俗的改变,新鲜事物的汲取,肯定是有利于社会发展的。随着元政权对云南统治的深入,使云南的民族成分有所改变。忽必烈征大理时,随军而来的一部分蒙古军、回回军、畏兀儿军、汉军就留在云南了。到云南做官的蒙古人、色目人、汉人都不少[40],也有落籍不归的。

至于通过各种渠道到云南来的各族商人,劳动人民就更多了,这样,云南与内地长期隔绝的局面逐渐被打破,很多外来民族的人定居于此,有的同化于云南各民族之中,从而改变了云南的民族成分,促进了云南社会的进步。

元朝的民族政策起着承上启下的作用。经过元朝一百多年的经营,云南各方面的情况有了很大变化。到了明代,政治上已过渡到与内地完全一致,宗王系统取消,由布政使司直接统治。土官制度则在元朝的基础上更加严密。明朝统治者吸取元朝的教训,对土司的袭职、职权、义务等问题都有了更具体的规定。较之元代,明代土司的职权缩小,再也没有象段氏那样官至行省平章,权达八府的大土官了。而在大理这类地主经济有所发展的地区,明代已改设流官。可见元朝的民族政策对明、清两朝在云南的统治,都有一技的影响。

在肯定元朝民族政策的同时,还应看到,无论是元朝统治者还是云南的少数民族上层,皆属统治阶级,他们的所作所为,都是从维护其统治地位出发。元统治者要在云南顺利推行民族政策,巩固其在云南的统治,是要有一定前提条件的。这就是元政权本身的强固。天历兵变之前,云南在几十年间能保持一个较为安定的局面。根本前提是元政府有强大的兵力作为后盾。在这段时间里,蒙古军和元政权朝气逢勃,充满生气,政局稳定,国力强盛。所以包括云南各少数民族上层在内的地方势力审时度势,率先归顺,一切听从元政权的指令,元统治者的意图和各项政策得以在云南顺利贯彻执行。但自元中叶以后,由于统治集团内部倾轧内讧,矛盾激化,国势转衰,元政权与云南土官们的关系也随之发生了微妙的变化,矛盾逐渐突出起来,土官们不再伏伏贴贴地唯元政府的命令是从,而是观望瞻顾,自行其事了。元朝在云南实行的民族政策,是全国统治的一个有机部分,其发展、变化与全国政局的推衍变化息息相关。应该把它放在全国局势的范围内进行考察,才能得出正确的结论。

注释:

[1]《元史》卷149《郭宝玉传》。

[2] 姚燧:《牧庵集》卷17《光禄大夫平章政事商议陕西等处行中书省赠恭勤竭力功臣同三司太保封雍国公谥忠贞贺公神道碑》;卷15《中书左丞姚献公神道碑》。

[3]《元史》卷120《八儿火者传》。

[4]《世祖平云南碑》。

[5]《元史》卷61《地理志》;《新纂云南通志》卷188。

[6]《元史》卷4《世祖纪》。

[7][8]《元史》卷166《信苴日传》。

[9][10][21]《元史》卷125《赛典赤·赡思丁传》。

[11]《赛平章德政碑》;《元史》卷125《赛典赤赡思丁传》。

[12] 参照《新纂云南通志》卷35《地理考》。

[13]《元史》卷61《地理志》;卷91《百官志》。

[14] 杨慎:《滇载记》。

[15]《元史》卷61《地理志》。

[16][36] 郭松年《大理行纪》。

[17]《元史》卷163《程思廉传》。

[18]《赛平章德政碑》。

[19]《元史》卷210《缅传》。

[20]《元史》卷28《仁宗纪》。

[22][23] 李源道,《大崇圣寺碑铭并序》,载《新纂云南通志》卷93《金石考》。

[24] 诸葛元声《滇史》卷9。

[25] 欧阳玄:《升姚安路记》附载《新纂云南通志》卷93《金石考》所收《妙光寺记》后。

[26]《元史》卷35《文宗记》至顺二年春正月已卯条。

[27]《元史》卷34《文宗记》至顺元年七月癸未条。

[28]《中庆路学礼乐记》,载于《新纂云南通志》卷94《金石考》。

[29]《元史》卷34《文宗纪》至顺元年六月乙巳条。

[30]《元史》卷34《文宗纪》至顺元年七月丁丑条。

[31]《元史》卷160《徐世隆传》;姚燧:《牧庵集》卷15《中书左丞姚文献公神道碑》。

[32] 姚燧:《牧庵集》卷15《中书左丞姚文献公神道碑》。

[33]《天启滇志·官师》卷11大理府。

[34] 李京《云南志略·云南总序》。

[35]《秋涧先生大全文集》卷67,宣谕大理及合剌章还本土手诏。

[37]《云南志略·诸夷风俗》

[38]《新纂云南通志》,卷92中庆路重修洋宫记。

[39]《新纂云南通志》,卷93中庆路学讲堂记。

[40] 夏光南《元代云南史地丛考》,中华书局1953年版。

载于《中国民族史学会第三次学术讨论会论文集》,北京:改革出版社,1991年。

暂无评论内容