摘 要:大理民间文本对元代段氏家族历史的重构,是探讨中华民族共同体形成发展过程的一个典型案例。明朝统治对云南大理社会土官政治和佛教传统的重新梳理,深刻影响了大理白人知识精英的历史记忆。以《白古通记》为代表的明代大理地方史志虚构大理总管段氏与元朝宗王、行省间长期敌对的政治关系以及段宝遣使赴南京归降明朝的做法,目的在于将带有“云南本位”特征的边疆社会传统与大理士人顺应明朝统治的政治立场有机结合。大理总管段氏家族的多元化历史叙事在各类文本中的互动与融合,既反映出边疆人群对于国家治理的主动接纳,同时也体现出作为“大传统”的华夏政治文化体系对边疆社会“小传统”兼容并蓄的历史特征。

关键词:元代;大理段氏;《白古通记》;历史书写;中华民族共同体

作者简介: 李心宇,历史学博士,云南师范大学历史学院讲师。

蕴含边疆传统与国家话语的大理民间文本,是探讨中国西南边疆社会整合与中华民族共同体发展演进的重要场域。元灭大理国虽使蕴含着央地二元特征的正统意识形态逐渐在云南落地生根,并最终成为元代以降云南地方史志书写的惯例,但本土话语并未在王朝秩序的冲击下销声匿迹。生活在大理洱海盆地及附近地区的白人,在接受王朝正统史观的同时,也以传统的形式诉说着当地的历史。成书于明代的《白古通记》系①民间文献对元代大理总管段氏家族相关史事的重构,正是以大理白人为代表的边疆人群在试图保留自身“小传统”前提下融入国家“大传统”的独有方式。因此,对《白古通记》等大理地方文本中有关元代大理总管段氏家族历史叙事的产生背景及流传经过做整体分析,既有助于探讨世居大理的边疆人群在面对国家统治时所采取的生存策略与华夏政治文化传统兼容并蓄的历史特征,同时也可勾勒出不同族群间文化交往交流交融以及中华民族共同体形成发展巩固历史的一个典型侧面。

迄今,学术界已有不少利用《白古通记》系文献探讨大理段氏总管与元朝间政治关系演变的研究成果②,但对《白古通记》系民间文献在史料来源和书写立场方面存在的问题关注不足,因而在研究时未将其与更为可靠的元代文献进行区分,使得部分观点仍有商榷的必要。值得注意的是,《白古通记》系文献常将元代大德年间(1297-1307)及之后的云南历史描述为大理段氏与梁王间长期分庭抗礼的局面,并过于强调大理段氏在云南拥有的巨大权势,而元代各类文献及碑刻中记述的云南政局却呈现出与上述地方文本不同的面貌。在元朝的大部分时间内,大理段氏与宗王、行省间的关系极为密切,几乎看不出冲突的痕迹。大理段氏与梁王的矛盾仅在段功被杀后短暂出现过,但又迅速和好。那么,《白古通记》系民间文献中的“独家史料”是否符合历史真相,不同叙事模式的背后蕴含着怎样的历史考量,这与元、明易代之际大理地方社会的变迁又有着怎样的关联?方国瑜指出,《白古通记》系文献中“不惟许多事是子虚乌有,而且错误也多,一定要经过仔细考校才能利用,但千万不能以此而全盘否定他”[1]。因此,本文拟从区域社会变迁与历史书写研究视角出发,在与元代史料进行比对的基础上,重新解读这类民间文献所记元代大理总管段氏家族的相关史事,以此揭示出其背后暗藏的边疆社会传统与国家正统话语间的互动关系以及中华民族共同体在西南边疆社会中形成发展巩固的历史逻辑。

一、明初大理社会的变动与《白古通记》的诞生

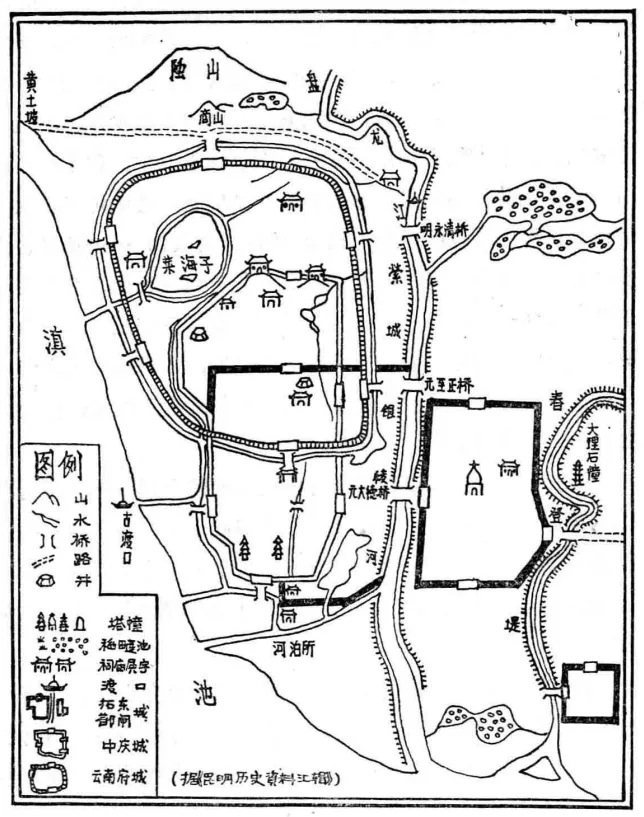

洪武十五年(1382)闰二月,在战胜了驻守中庆的北元梁王之后,傅友德、蓝玉、沐英统率的明军由云南府向西挺进,在极短的时间内便顺利攻克大理,将明朝的疆域版图进一步扩展至滇西地区。虽然在此之前,大理便已处于元朝的直接统治之下,但明朝统治的降临却给大理当地的知识精英们带来了前所未有的政治压力。这种压力并非完全由府县、里甲、卫所、儒学这类国家制度、机构的介入所导致,而是与“故国”政治文化传统即将受到的外部冲击紧密相关。作为大理国王室后裔和大理社会当地势力代表的段氏总管,因面对明军的征伐坚持抵抗,最终被剥夺土官身份,其家族主要成员也被“流放”至雁门、武昌两卫充任军职,往日的尊荣与辉煌瞬间荡然无存。大理段氏总管家族的瓦解,无疑是对大理地方政治传统的最后一击。与此同时,明朝对各地佛寺的管理日趋严格,大理地区包括感通寺、崇圣寺等多座在大理国及元代享有崇高地位的名刹相继被划入里甲体系之内,作为大理社会传统文化代表的寺院和僧侣阶层此前在当差纳粮等方面享有的特权亦随之不复存在,这无疑沉重打击了佛教赖以生存的经济基础,也在一定程度上限制了佛教在大理及滇西边疆社会中不断发展的势头。尽管以无极和尚为代表的部分僧侣试图通过赴京觐见或是获取僧官头衔的方式,千方百计维护佛教原有的地位,但在明朝重儒政策的推动下,佛教在大理社会内部发展进程的严重受限与日渐式微,已成不可逆转的趋势③。在此背景下,正是部分大理士人出于对“故国”历史和文化的怀念以及“国可亡史不可灭”这一精神观念的坚守,《白古通记》这部承载着大理地方知识精英内心深处历史记忆与身份认同的民间文献最终得以应运而生[2]75-95。

《白古通记》又名《白古通》《僰古通》《白古记》《白古通玄峰年运志》,是一部记录明朝入主大理之前云南历史的地方性文献。与此前汉地官修史志不同的是,该书对云南历史的源头有所追溯,并记载了诸多不见于它书的地方神话传说和历史事件。由于《白古通记》早已亡佚,因而人们只能通过成书于明代中后期的《南诏源流纪要》《滇载记》等相关同源文献以及散落于它书中的只言片语来认识这部带有些许神秘色彩的民间文本。20世纪80年代,王叔武将包括明代云南多部地方志在内的散见于不同史籍中有关《白古通记》的段落进行辑佚,最大限度复原了该书的全貌,并收录于《云南古佚书钞》一书中④。迄今为止,学术界关于《白古通记》的研究成果十分丰富,尤以侯冲《白族心史——〈白古通记〉研究》一书最具代表性。在该书中,侯冲对《白古通记》的成书年代、地点及作者等基本问题进行了深入考证,并根据《白古通记》所记史事的年代下限以及《白史》在大理碑刻中最早出现的时间,推断《白古通记》的成书年代大致在明洪武十七年至永乐十四年(1384—1416)间⑤。至于该书作者的身份,侯冲认为,大理喜洲杨氏族人写就该书的可能性最大,理由主要有如下几点:一是杨氏是大理地区释儒兼通的名家大姓,有条件熟知各类佛教典故和前朝历史;二是在杨氏族人为他人撰写的墓志中,大多引用过《白古通记》中的内容;三是《白古通记》记录有许多杨氏家族先人的事迹[3]。同时,侯冲还结合有关同源史料,着重分析了《白古通记》的撰写特点及其对明清时期云南地方史志编纂的影响。此外,《白古通记》由于记载了大量南诏、大理国史事,因此也成为研究南诏、大理国史学者们眼中不可或缺的重要史料。近年来,亦有部分学者从“历史书写”这一全新视角,尝试对《白古通记》系文献中各类叙事的形成缘由做出新的解释[4],[5]。不过,已有的文本剖析式研究仍侧重于《白古通记》中元代以前的内容,而对于元代部分中存在的记事混乱、虚构故事等现象及其形成的原因关注不足。同时,就《白古通记》与同时期大理地方史志间的具体关系,仍有部分问题需要进一步澄清。这也是下文将要讨论的主要内容。

在明代前期的大理碑刻中,《白古通记》也常被称为《白史》。除此之外,《郡志》《旧志》这类用于称呼地方史志的表述也常见于当时的碑文之中。李元阳编纂的《嘉靖大理府志》在述及大理地区历史沿革,尤其是南诏、大理国及元代史事时,也频频引用《旧志》中的有关内容。侯冲认为,所谓的《郡志》《旧志》,实际上均指《白古通记》,理由是二者引述的内容与《白古通记》大体一致,且大理地区的第一部府志成书于嘉靖年间,因此断定《郡志》《旧志》与大理地方志无关[2]28-34。不过,明清时期的多部云南及大理方志中,却透露出早在大理归入明朝不久之后的洪武年间,曾有过地方志编修的情况。据《景泰云南图经志书·大理府·名宦》条,“赵彦良,字明善,吴兴人。洪武十七年任大理府通判,刚介有学,修《大理志要》”[6]。《康熙大理府志》王继文序称“大理有旧志,纂于洪武时赵彦良”[7]5,黄元治序则称“明初通判赵彦良纂有《志略》三卷”[7]22。据此可知,《大理志要》与《大理志略》当为同一书,乃是大理府通判赵彦良所纂。另据正统九年(1444)《耆宿王公墓志》,“迨及洪武三十五年,是郡判官赵公彦良……举(公)充十八里之都耆宿”[8]195。此外,《天启滇志》亦提到赵彦良在大理做官期间,曾于洪武二十三年负责督建剑川州的新治所及儒学[9]。由此可见,赵彦良任大理府判官的年限至少持续到建文帝时期,而第一部大理府志的成书年代也应在此期间。这不但说明《郡志》《旧志》应指《大理志要》,同时也表明,在赵彦良编写《大理志要》之时,就已参考了《白古通记》中的有关内容,否则便无法解释《嘉靖大理府志》所引《旧志》内容均与《白古通记》系文献记载高度吻合的情形。由此来看,在《白古通记》出现不久后,其内容就已在大理地区小范围传播开来,并进入到包括《大理志要》、墓志碑刻在内的地方文献中。

随着越来越多对西南历史抱有浓厚兴趣的汉地官员出仕大理,《白古通记》所受到的关注度开始逐渐上升。在外任官员和本地士人的通力合作之下,原先晦涩难懂的白文被译为标准文言,其内容也相继进入到《南诏源流纪要》《滇载记》等新编文献中。尽管《白古通记》系文献为明代以前云南历史的研究提供了一套不同于官修正史的叙述模式,但其中存在的诸如神话传说大量充斥,叙事顺序前后颠倒,出于特定目的虚构、掩盖历史等方面的问题却不应被忽视。只有将这些“问题”产生的原因逐一厘清,我们才能全面把握这类民间文本的编纂逻辑。在下文中,笔者将以《滇载记》所述元代云南史事为例进行分析:

元既灭段氏而有其地……仍录段氏子姓世守其土。赦兴智封为摩诃罗嵯……兴智死,元季乱,中原多故,段氏复据之……一代总管曰信苴段实……二代总管信苴段忠……三代总管信苴段庆……四代总管信苴段正。五代总管信苴段隆。六代总管信苴段俊。七代总管信苴段义。八代总管信苴段光,时元大德中,中原板荡,梁王以元宗室镇善阐,与段氏分域构隙。至大二年,梁王大破光兵……至治元年,玉案山产小赤犬,群吠遍野。占云,天狗坠地为赤犬,其下有大军覆境。又时雨铁,民舍、山石皆穿,人物触之多毙。谣俗号曰铁雨。九代总管段功,初袭爵,为蒙化知府。至正十二年,继立为总管。癸卯……红巾既退,梁王深德段功,以女阿盖妻之,为之奏授云南平章……十代总管信苴段宝,功之子。洪武元年,嗣职……后宝闻高皇帝开基金陵,遣其叔段真,自会川入京,奉表归款,朝廷亦以书报之……(洪武十五年)大理悉定……因定赋法,筑城隍,设卫堡,立学校,比于中州列郡焉[10]9-12。

《滇载记》的史料来源情况和编纂背景,在其序言部分均有说明:

澜沧兵备副使姜龙序:“蜀杨子用修(杨慎)由侍从论事忤旨,谪戍博南,相得甚欢。暇则相与稽古问俗,茫然莫溯其源。漫索之民间,得敝帙于故士张云汉氏,曰《白古通》……其书不著作者姓氏,亦不审昉于何代,意其经几译而后属之书,文何由雅也?余辄以恩杨子,芟雉无陋,括以文章家法,以成一方之志”[11]。

杨慎自序:“余婴罪投裔,求蒙、段之故于图经而不得也。问其籍于旧家,有《白古通玄峰年运志》。其书用僰文,义兼众教,稍为删正,令其可读。其可载者,盖尽此矣”[10]13。

尽管杨慎在编书时曾对《白古通记》中原有内容进行过部分“删正”,但结合《滇载记》中大量不见于正史的神话传说、地方史事以及强烈的地方本位书写立场,可大致推知《白古通记》中的绝大部分内容应当得以完好保留,杨慎所做的删改对该书内容的影响相对有限。总体上看,以《滇载记》为代表的《白古通记》系文献对元代云南史事的记述,均以大理路总管段氏家族的世系为主要线索。同时,段庆之后四位大理总管任内之事被一笔带过,而段光、段功、段宝与梁王间的对立关系则得以大书特书,并借助玉案山天狗坠地、铁雨来袭等神怪之事渲染时局的严峻。那么,《白古通记》系文本对元代云南史事及梁、段关系独一无二的叙述模式,是否等同于真实的历史?以及此种叙事的背后,又透露出边疆人群怎样的“心声”?

二、元代文献对大理段氏与元朝间政治关系的另类记载

根据《元史》《经世大典》及众多元碑的记载,大理总管段氏与元朝间的关系在14世纪上半叶总体上较为和睦,元朝对大理路辖境的直接统治亦未曾中断,从中看不出发生过大规模军事冲突的痕迹。大德八年(1304)五月,元廷“以平宋隆济功,赐……大理、金齿、曲靖、乌撒、乌蒙宣慰等官银、钞各有差”[12]。虽然引文未直接提及大理段氏,但大理金齿宣慰司受赏一事,无疑说明滇西一带的元朝驻军和爨僰军应当参与了平定宋隆济之乱的部分战役,这也透露出当时大理地区未曾发生其他重大战事,否则元朝便不会轻易动用大理金齿宣慰司下辖的戍军征讨宋隆济。同年,云南行省平章政事也速答儿请求在大理城西门外苍山脚下刻立《平云南碑》并修建碑殿,以彰显元朝收复云南的历史功绩[8]51-53。该碑树立后,元朝还定期派官吏提调碑殿。据大理五华楼出土的《张长老墓碑》,墓主张明曾于皇庆元年(1312)被“命□充平云南碑□长老,复蒙云省札,榜谕提调碑殿”[13]。其间,大理段氏也极力配合,并未因碑文中涉及大理国被灭的惨痛经历而阻挠立碑。延祐六年(1319),大理路总管段隆前去拜访时任云南肃政廉访使李源道,以“先人臣属天朝,勤劳王家,建崇圣佛刹,思报国恩”为由,请其为崇圣寺撰写碑文,“刻先世功德于寺,以垂示方来”[8]57。李源道撰写的《大崇圣寺碑铭并序》刻立于泰定二年(1325),碑末有“中顺大夫大理军民总管信苴隆立石”字样,且碑文内容充分表露出段氏家族对元朝的忠诚之心以及元朝给予段家的种种恩惠,这与《白古通记》系民间野史所渲染的对立紧张气氛全然不符。该碑的阴面,则是写于至大四年(1311)的《大崇圣寺圣旨碑》。与元代其他白话圣旨碑相类似的是,该碑在重申崇圣寺对其原有产业的占有权和免税权的同时,也对寺中僧人的行为严加约束,并强调“无体例的勾当休做者。若做呵,不怕那什么”[8]60,这无疑体现出元朝当时对大理寺院的管辖之权。元代大理当地人杨贤在其撰写的《元陋摩和甸相副墓碑》中,亦称赞总管段隆“礼觐北阙,泽被南中,莅政仅三十年,名闻华夏,勋昭郡国”[14]111。这足以反映出当时大理段氏对元朝臣服且恭顺的政治态度。此外,元朝还不时在大理路增置官吏。例如至治二年(1322)六月,增设大理路推官一员[15]623。至治三年五月,“设大理路白盐城榷税官,秩正七品”[15]630。倘若梁王与段氏连年交兵,那么元朝显然不会频繁向大理派驻与军事无关的管民官和税务官。据至正二十五年(1365)《故神功梵德大阿左梨赵道宗墓碑》,“至元二年讨车里,泊六年伐木邦之二役。总兵官(下缺)云南平章爱秃鲁古□□□□□丞□□□委路侯总管段信苴义驰檄请公为(下缺)祷雨祈晴”[16]54。方龄贵指出,据《元史·顺帝纪》所载,征讨车里、木邦当在至正二年(1342)和至正六年,碑文将其误记为至元[16]55。在征战途中,大理总管段义仍需听命于云南省官,这说明直到此时,段氏与元朝的关系尚未出现裂痕。另据元人杨庭《玉井亭记》,“至正己亥(至正十九年,1359)冬,宪使秃鲁公中顺按临大理,见而叹曰:此先皇之盛事,宜崇修之,以永臣民之所观感。乃捐俸资,俾路尹段公亚中董其事,民悦趋之,不日而功告成。命庭为文以记”[17]287。玉井亭位于大理赵州以北十里处,相传忽必烈征大理国期间,曾于此驻跸,因而具有一定的纪念意义。云南廉访司官员秃鲁巡按大理,并让大理路总管段功负责玉井亭修造一事,同样反映出直到至正二十年前后,元朝对大理地区的统治未有丝毫减弱,段氏割据自立的说法更是无从谈起。值得注意的是,《经世大典·招捕》记录了元文宗以前西南地区发生的历次土官叛乱,其中相当一部分是《元史》未曾提及的事件。然而,从中却找不出任何一起关于大理段氏与梁王之间的军事冲突。假如大理段氏真于元朝中期数次举兵构乱,《经世大典》的编纂者绝不会对此只字不提,也没有任何理由将之刻意掩盖。以上事例,足以说明在至正二十年以前,大理段氏家族与元朝的关系一向和谐友好,并无引发冲突的征兆。那么,《白古通记》系文献中提到的梁、段交兵之事,又应当如何解释呢?

方慧认为,段氏与梁王间的兵争发生在至正六年到至正十二年间,理由是段光主持军事在至正十二年之前,而孛罗出任云南王当在至正六年之后[18]95。不过,方氏在文中并未明言段光主持军务年限的判定依据以及孛罗就藩云南与梁、段间兵争究竟存在何种关联,更何况至正六年到十二年间云南并无梁王,孛罗仅具有云南王的封号,因此不大可能出现大理段氏与梁王交战的局面。在笔者看来,前辈学者之所以对《白古通记》系文献所记梁、段冲突发生时间难以判定,原因在于没有充分认识到此类文献对元朝年号的混用情况较为严重,以及所述之事大多前后颠倒,时间轴混乱,极易误导读者。同时,前辈学者在研究梁、段之争时不注意区分同源与非同源性史料,且常用成书年代较晚、可靠性较差的文献反驳年代较早史料中所记载的内容。因此,要想彻底还原梁王与大理段氏之间冲突的来龙去脉,还须结合与《白古通记》系文献不具有同源性且一手性较高的相关史料进行综合分析。

张紞《云南机务抄黄》收录的一份洪武十六年(1383)六月二十七日的上谕,明确提到“近因云南、大理不和”,以致于麓川土官思可发“侵楚雄西南定边、威远二府,梁王无力克服”[19]。这里的“云南”应指云南府,即元朝云南行省治所中庆路。因此云南、大理不和只能理解为梁王与段氏曾发生过冲突。《明一统志·大理府·人物》条亦载,大理太和县人杨宝曾担任大理路治中,其间“梁王、段氏构兵,宝曰:两兵相斗,民有供饷伤镝之苦,极力解和,民感其德”[20]。以上两条与《白古通记》非同源的材料,足以说明梁、段冲突确实发生过,且《明一统志》关于杨宝事迹的记载进一步表明,这场冲突最终得以和解。在至正二十年(1360)之前,大理段氏与元王朝关系和睦,不具备兵戎相见的前提条件。至正二十三年,明玉珍派军进攻云南,大理总管段功还曾亲自率军协助梁王作战,可见此时双方间关系依旧和谐。因而,冲突只能发生在击退红巾军入侵之后。值得注意的是,宣光六年(1376)释用源撰写的《重建阳派兴宝寺续置常住记》中的一段文字,以较为隐晦的方式透露出元末明初之际云南政局的演变过程:

云南自庚寅(至正十年)以来,王纲解纽,国异政,家殊俗。驯至段平章薨,残刻之流,妄动边衅,上下交兵,民坠涂炭[17]297。

庚寅年即至正十年,而在此之后中原地区便爆发了旷日持久的元末农民战争。红巾军之乱此时虽尚未波及云南,但愈演愈烈的战事却让出镇云南的宗王和地方官员趁机获得了便宜行事之权。所谓“王纲解纽,国异政,家殊俗”这一用于形容春秋时期礼崩乐坏的表述揭示出元末云南地方官员权力膨胀的迹象。至于云南行省内部战乱的生发,则是因段功之死所致。关于云南行省平章政事段功的死因,目前仅有被梁王故意杀害一说。尽管有学者因“孔雀胆”故事最初仅出现在《白古通记》系文献而不见于官修正史及元末时期的出土碑刻,故对该事件的真实性持怀疑态度[21],但无论如何,段功之死确实引发了一系列规模不小的军事冲突,以至于“上下交兵,民坠涂炭”。这进一步说明,大理段氏与梁王间的战事,应当发生在段功去世之后⑥。

此外,《南诏源流纪要》《滇载记》等一系列以《白古通记》为蓝本编修而成的文献中暗藏的部分线索亦透露出梁、段之争应发生于元朝末年段功逝世以后。若以最为接近《白古通记》一书原始形态的《滇载记》为例,抛开其中提到的元朝年号,便可注意到以下细节:首先,在述及元代史事的部分,开头就提到“元季乱,中原多故,段氏复据之”,而在记录第八代总管段光事迹的部分,则称“时元大德中,中原板荡,梁王以元宗室镇善阐,与段氏分域构隙”。对于熟知元史的学者而言,元成宗在位时期中原地区并无大规模战乱,因此“中原板荡”一语所对应的年代绝非大德年间,而只能是至正十年以后,这便与元末中原多故的表述相吻合。其次,关于段光的生平,元末碑刻及《明实录》均有提及。据大理五华楼出土的《京兆郡夫人墓志铭》残碑,“辛丑(至正二十一年)冬十二月某日,中奉大参胜公遣贵弟段忠翊光来苍山,持妣夫人行状……”[16]30-31碑文中提到的“段忠翊光”即是段光,段胜是其兄长。“忠翊”即“忠翊校尉”,为正七品散官,这也反映出段光此时的官职品级较低,应当年纪尚轻。另据《明太祖实录》,洪武五年(1372)正月,王袆出使云南携带的诏书中,亦提到“惟尔梁王把都、平章段光、都元帅段胜守镇云南”[22]。据此可知,段光此时已升任云南行省平章政事。总体上看,段光活跃于云南政治舞台的时间,主要集中在至正、宣光年间,这证明其与梁王交兵应在此期间,而绝不可能发生在半个世纪前的大德年间或是至大二年(1309),更何况至大年间出镇云南的宗王老的仅有云南王头衔,并无梁王封号。上述分析总体上明确了梁、段交兵的起始时间,但这场冲突于何时结束同样值得探讨。刊刻于大理洱源县邓川镇的至正三十年(1370)《段信苴宝摩崖碑》,间接透露出此时段氏与梁王的关系出现了缓和的迹象。碑文开头便称“大元国奉训大夫都元帅段信苴宝”,说明段宝此时仍秉持对元朝的认同。同时,碑文中“专乙祝延,圣寿万岁,太子千秋,诸位百官,高增禄位。唯愿天下太平,法轮常转,风调雨顺,国泰民安”[8]81这类针对元朝统治者的赞颂之语,则是梁、段双方关系趋于缓和的又一例证。不过,方慧认为,《段信苴宝摩崖碑》中的表述仅是套话,并不能证明梁、段关系已经转好。理由是根据乾隆年间胡蔚增订的《南诏野史》记载,在立碑的次年(洪武四年),段宝派遣其叔段真前赴南京上表归降明朝,并在奏表中对元朝统治云南的历史经过大张挞伐,称“迨至故元,不尚仁义,专事暴残。元主已遁北方,梁王犹祸鄯阐。迩闻明主奉天承运,御极南京,中原太平,边徼宁义……或命臣依汉唐故例,岁贡天朝;或仿元代职名,俾守旧土……垂怜边境,救恤一方”[18]101-102。尽管包括《滇载记》在内的诸多《白古通记》系文献均提及此事,但《明太祖实录》中洪武七年的一则材料,却证明段宝遣使归降纯属子虚乌有。该年八月,明廷遣使“谕大理曰……四夷诸蕃皆已称臣入贡,惟尔大理未尝遣使”[23]。倘若洪武四年段真入贡一事属实,那么在《明实录》中应当不会只字未提,更不会在时隔三年后仍旧声称“惟尔大理未尝遣使”。洪武十五年闰二月,朱元璋在给征南将军傅友德等前线将官的敕谕中,特别强调“今(云南)诸州已定,惟大理未服,尚生忿恨,当即进讨”[24]。王世贞《弇山堂别集》收录有一份题为《大理战书》的文献,其中一封由傅友德写给大理总管段世的劝降信,就曾提到“有一二降人言说:达里麻旋拒天兵,汝(段世)尝遣众来助,闻败而归”[25]。《大理战书》最初见于明嘉靖年间,其流传状况不甚明朗,尚不知由何人编辑而成,亦无法确定其中信件是否为傅友德本人所写,因而就段世派军与元将达里麻共抗明军一事的真实性仍有待进一步验证,但有一点是可以明确的,那便是明军入滇后与梁王交战期间,大理段氏从未派兵协助明军作战,且对明朝统治云南心存抗拒。最终,明军在龙尾关(今大理下关)大破段军,总管段世兵败被俘。按此情形,在明军攻取云南前,大理段氏绝不可能主动归附明朝,否则便不会出现兵戎相见的局面。段氏与梁王间的紧张关系应当最迟在至正三十年就已恢复正常,不然段氏族人也不会全部选择接受平章、都元帅等元朝官衔,更无需用套话赞颂元朝统治者。

至于《白古通记》叙事顺序前后抵牾的原因,笔者推测,这或许和元朝年号容易混淆有关。在元朝统治中原期间,带“至”字的年号就有五个,分别是(前、后)至元、至大、至治、至正。大理及滇西地区的部分文献就曾出现将元朝年号混用的情形。前引《故神功梵德大阿左梨赵道宗墓碑》就将至正年间发生的征讨车里、木邦的两场战役误记为后至元时期。丽江《木氏宦谱》在记录元代木氏家族先辈事迹时,也多次出现“顺帝至元十三年”“顺帝至元二十二年”[26]这类年号误用的情况。《白古通记》作者极有可能因不谙元朝年号先后排序,以致将发生在至正年间的事件误系于大德、至大年间。

三、《白古通记》系文献对地方性叙事与国家话语的整合

通过以上分析,我们总体上厘清了有元一代大理段氏与元朝之间政治关系的演变过程,同时也进一步明确了梁、段之争发生的具体时间,对《白古通记》系文献所记元朝史事中蕴含的各类真假混杂的信息亦有了更为深入的认识。然而,这里仍留有一个问题,那便是《白古通记》系文献与《元史》、元碑等官修史籍和出土文献对元代大理史事差异化记述的背后,是否还隐藏着更加鲜为人知的一面。在笔者看来,除年号混用这类技术性因素外,《白古通记》系文献在述及元代部分时一方面极力渲染大理段氏与梁王间的恩怨,而另一方面又刻意淡化段氏家族与元朝的友善关系,这样做主要有两层原因:一是为了凸显大理段氏在云南历史中的主体性,二是为了体现明朝收复、统治云南的合法性与历史必然性。这两方面因素皆与《白古通记》作者的写作立场和时代背景密切相关。由于《白古通记》作者系儒释兼通的大理本地士人,其目的是通过编纂以南诏、大理国为主体的“故国”历史,以此保存那些在明朝国家秩序和权威话语的强势冲击下或将消逝的本地历史文化传统,而这也使得书中内容不可避免地带有明显的“云南本位”色彩,兼具佛教和地方特征的书写线索成为全书的脉络,历代中原王朝对云南的统治成为该“剧本”中的另一脉络。蒙古军队征服云南后,大理段氏虽失去王位,但仍世代担任大理路总管,在某种程度上可视为大理国王统的延续。不过,此时的段氏家族已臣属元朝,并且长期与元廷、云南省官和出镇宗王保持着和谐友善的政治关系。与此同时,元朝对大理社会的治理也逐渐深入,无论是迁调官吏的泛设,还是典章制度的推行,都在不断削弱着段氏家族在大理地区所享有的世袭权力。倘若《白古通记》将此情形如实写录,便会弱化大理段氏在元代云南政治舞台上的主角身份,而元末梁王与段氏间爆发的短暂冲突,无疑为《白古通记》的编写者提供了一份难得的素材。因为战争能够将段氏放置在与当时云南行省实际统治者梁王相对平等的位置上,进而一改其被元朝长期压制的被动形象。不过,梁、段之争持续时间并不长久,欲用其抬高段氏的政治地位,就必须将这一过程放大,并淡化与之无关的事件。如此一来,段庆至段光之间四任大理总管的事迹便被抹去,段氏与梁王“分域构隙”则被建构为元朝中后期云南历史的主旋律。《白古通记》系文本除极力刻画段氏与梁王间对立关系之外,还通过虚构大理总管段宝归附明朝和痛斥元朝暴政的情景,在拉近与明朝间政治距离的同时,进一步表达出以大理段氏为代表的边疆地方势力与元朝不共戴天的立场,并为不久之后明朝收复云南埋下伏笔。此举虽看似与《白古通记》突出地方主体性的撰写宗旨相悖,但却是大理士人在面对明朝统治强势冲击下做出的一种极为巧妙的妥协姿态。在明代大理碑刻中,关于明军攻占大理对地方社会造成冲击破坏的描述不胜枚举。寺院焚毁,经卷流散,“故家大族多零替”[14]182,“庶民荡散,胤嗣流迁”[8]284的阴霾一度笼罩着大理上空。在此背景下,一味抗争显然于事无补,地方士人势必会做出顺应明朝统治的种种精心安排,在记载地方历史的文本中融入对明朝打下云南及大理的认可亦在情理之中,同时亦能够让书中所记的各类“往事”得到明朝官方的默许或认可。如此一来,《白古通记》对元代大理段氏与元朝关系的重构,既凸显了段氏总管在元代云南政局中的主体性地位,同时也借此表明大理民众对云南归附明朝这一现实的接受,可谓一举两得。正是在梁段交兵、段宝归降等多个“故事”的交织下,地方话语同官方正统叙事逐渐嫁接在一起,形成了元代云南地方史书写的又一模式。

明代后期社会经济的繁荣,在一定程度上带动了出版业的发展[27],加之入滇仕宦与本地士绅对此类民间野史的发掘整理,《白古通记》系文献随之得以在内地广为流传,并逐渐左右了当时内地士人对明代以前云南历史的认知。例如明人王圻在编写《续文献通考》时,便完全以《滇载记》为蓝本记述南诏、大理国及元代大理总管时期的相关史事[28]。一些专门记载元朝史事的著作也大量引用《白古通记》系文献中的相关内容。清人邵远平所撰《元史类编》专门为梁王之女阿盖公主立传,并将梁王企图用孔雀胆毒杀段功的阴谋以及阿盖公主与段功间凄婉的爱情故事收入其中[29]。民国年间柯劭忞编纂的《新元史》亦沿袭《元史类编》,依旧将阿盖公主的有关事迹保留在《列女传》中[30]。与此同时,官修《元史》与《白古通记》系大理民间文献中本就相互矛盾的记载,在后人的不断剪辑加工之下,开始出现融合的趋势。屠寄在《蒙兀儿史记》中对元代历任大理总管事迹的描述便是这两套历史书写模式相互重叠后的产物:

阿庆袭,累阶镇国上将军、大理金齿等处宣慰使都元帅,佩金虎符,卒。忠之子正袭大理军民总管……累授云南行省参知政事,仍行总管事,卒。子隆袭,年老乞休。子俊袭,兼授云南行省平章政事,卒。族弟义始阶承务郎、蒙化州知州……累加行省参知政事,卒。子光阶亦承务郎,知蒙化州。至大二年,诸王老的封云南王,代梁王松山镇云南。先是梁王国中庆,而段氏世守大理,一恃宗亲,一恃故物,两不相下。王府陪臣多骄恣陵轹,段氏渐构瑕隙。老的至,用群下谋,发兵西向,大破光军……至顺初,秃坚不花之变,大理不附逆,亦不助王师(颇疑当时大理独立,不受王府行省节制)。光卒,至正四年弟功袭知蒙化州,六年以从征木邦叛夷劳,升大理总管……[31]。

在屠寄的串联、润色之下,《白古通记》系文本中的“独家史料”(带下划线部分)和《元史》所记之事得以无缝衔接。人们倘若不对其中的史料来源加以分析,便极易将之视为真实的历史。过高估计大理段氏总管在元代云南政局中发挥的作用,将明代视为中央王朝对大理地方实施直接统治的开端等常见观点,均由《白古通记》系民间文献影响所致。不过,对于此种地方本位特征极其浓厚的历史叙事,无论是明朝官员亦或是长期受华夷观念熏染的内地士人,均表现出几乎全盘接纳的态度。正是在这样一种良性的互动之下,国家与地方间不同的“传统”实现了相互接纳与融合。

尽管古人对源头各异的历史记载随意采信的轻率之举给今日的历史研究带来了不小的麻烦,但这无意间也展现出多元一体的大一统格局在历史文本中的生动形态。总之,中原汉人与大理白人对带有各自族群文化特征的历史叙事的相互接纳,无疑是中国历史上汉人与边疆族群间和谐交往交流交融的显著表征,这对中华民族共同体的形成发展和长期稳定起到了不容忽视的作用。

四、结语

国家秩序与边疆传统的互动,不仅体现在具有差异性的社会制度和文化仪式方面,同时也隐藏于典籍史册的字里行间。明初以来,大理总管段氏家族的覆灭以及官府对佛教的限制,引发了部分儒释兼通的大理士人对“故国”的怀念之情。他们着手对南诏、大理国的历史文化进行编纂和重构。以《白古通记》为代表的一大批承载“故国”历史且地方本位色彩极为浓厚的民间文献相继涌现,其中包含着大量看似荒诞不经且又不易考证的独家史料。在述及元代大理总管的部分,大理段氏与出镇宗王间本应顺畅的政治关系,被势不两立的敌对关系所取代。元朝在大理地区的军政统治及段氏总管对元朝统治者的听命顺从之举亦因有悖于“云南本位”的书写原则而被刻意掩盖或是一笔带过。同时,虚构段宝遣使赴南京归降一事,则进一步将元代大理社会的地方主体性与明初大理士人顺应明朝统治的政治姿态完美衔接,使得表面上带有对立色彩的地方话语和王朝正统意识形态被有机结合在一起。在外来官吏与本地士人的合作整理下,原先承载着大理地方人群历史记忆的民间文本被逐渐播撒至内地,随之为越来越多的汉地文献所采信,并深刻影响了后人对明代以前云南历史的总体认知。这正是地方话语影响国家传统的一个典型侧面,同时也体现出作为“大传统”的华夏政治文化体系对边疆社会“小传统”兼容并蓄的历史特征。这种和谐式的互动,正是以云南为代表的西南边疆社会能够在保持自身多元文化传统的前提下较为顺利地融进大一统秩序的奥秘所在,同时也为中华民族共同体的形成发展提供了源源不绝的历史动力。

参考文献:

[1] 方国瑜.方国瑜文集:第二辑[M].昆明:云南教育出版社,2001:393-394.

[2] 侯冲.白族心史:《白古通记》研究[M].昆明:云南人民出版社,2011.

[3] 杨慎.滇载记[M] //丛书集成初编:第3142册.北京:中华书局,1985:63-65.

[4] 安琪.在边疆书写历史:杨慎两部滇史中的云南神话叙事[J].云南社会科学,2014 (1):90-97.

[5] 段媛媛.参与过去:滇史书写中的三种视角:以《滇载记》《南诏野史》《白国因由》为例[J].上海地方志,2018 (4):63-70.

[6] 陈文.景泰云南图经志书校注[M].李春龙,刘景毛等,校注.昆明:云南民族出版社,2002:271.

[7] 李斯佺,黄元治纂修.康熙大理府志[M].北京图书馆古籍珍本丛刊影印清康熙刻本:第45册.北京:北京图书馆出版社,2000.

[8] 段金录,张锡禄.大理历代名碑[M].昆明:云南民族出版社,2000.

[9] 刘文征.天启滇志[M].古永继,点校.昆明:云南教育出版社,1991:201.

[10] 杨慎.滇载记[M] //丛书集成初编:第3142册.北京:中华书局,1985.

[11] 杨慎.升庵著述序跋[M].王文才,张锡厚,辑.昆明:云南人民出版社,1985:51.

[12] 元史:成宗纪四[M].北京:中华书局,1976:459.

[13] 大理市文化丛书编辑委员会.大理古碑存文录[M].昆明:云南民族出版社,1996:40.

[14] 云南省编辑组《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会.白族社会历史调查:四[M].北京:民族出版社,2009.

[15] 元史:英宗纪二[M].北京:中华书局,1976.

[16] 方龄贵,王云.大理五华楼新出元碑选录并考释[M].昆明:云南大学出版社,2000.

[17] 新纂云南通志:第5册[M].刘景毛,文明元,王珏等,点校.昆明:云南人民出版社,2007.

[18] 方慧.大理总管段氏世次年历及其与蒙元政权关系研究[M] 昆明:云南教育出版社,2001.

[19] 张紞.云南机务抄黄[M] //四库全书存目丛书史部:第45册.济南:齐鲁书社,1996:274.

[20] 李贤等.明一统志[M].西安:三秦出版社,1990:1319.

[21] 田玲.孔雀胆:虚构的故事与历史的真实[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2017(6):137-141.

[22] 明太祖实录:卷七一[M].洪武五年正月癸丑条.中国台湾“中研院”历史语言研究所校勘影印本,1962:1314-1315.

[23] 明太祖实录:卷九二[M].洪武七年八月甲辰条.中国台湾“中研院”历史语言研究所校勘影印本,1962:1614.

[24] 明太祖实录:卷一四三[M].洪武十五年闰二月戊戌条.中国台湾“中研院”历史语言研究所校勘影印本,1962:2245.

[25] 王世贞.弇山堂别集:卷八五:诏令杂考一:大理战书[M].魏连科点校.北京:中华书局,1985:1626.

[26] 云南省博物馆.木氏宦谱影印本[M].昆明:云南美术出版社,2001:12-13.

[27] 李伯重.挑战与应对:明代出版业的发展[J].中国出版社研究,2017(3):12-29.

[28] 王圻.续文献通考:卷二三一:舆地考:云南:滇南始末[M].北京:现代出版社影印明万历刻本,1986:3486-3488.

[29] 邵远平.元史类编:卷四〇:旌德四:阿盖公主传[M].续修四库全书影印:第313册.清康熙三十八年刻本:593.

[30] 柯劭忞.新元史:卷二四五:列女传中:阿盖公主传[M].上海:上海古籍出版社,1989:943.

[31] 屠寄.蒙兀儿史记:卷一一〇:段实传[M].上海:上海古籍出版社,1989:685.

注释:

①因《白古通记》已亡佚,此处指与《白古通记》同源的一系列民间文献。

②参看侯冲:《白族心史——〈白古通记〉研究》,昆明:云南人民出版社,2011年;方慧:《大理总管段氏世次年历及其与蒙元政权关系研究》,昆明:云南教育出版社,2001年。

③连瑞枝:《僧侣·士人·土官:明朝统治下的西南人群与历史》,北京:社会科学文献出版社,2020年,第93—97页。明朝对宗教的整顿和限制性政策的推行,同样在华北地区产生了重大影响,使得在元代的华北社会中享有极大影响力的佛、道二教丧失了有利于其发展壮大的政治、经济和社会条件,并不可避免地走向边缘化。参看王锦萍著,陆骐、刘云军译:《蒙古征服之后:13—17世纪华北地方社会秩序的变迁》,上海:上海古籍出版社,2023年,第290页。

④王叔武:《云南古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2016年,第52—55页。需要说明的是,王叔武先生所辑之《白古通记》仅包含了各类史籍中明确标有来源于《白古通记》《白古记》《白史》等有关条目,而对于像《滇载记》这类全篇绝大多数内容均直接出自《白古通记》的常见文献,则未专门辑录其中。

⑤侯冲:《白族心史——〈白古通记〉研究》,第41页。关于《白古通记》成书年代的上限,笔者以为,若根据最接近《白古通记》原始面貌的《滇载记》一书所记史事的年代下限为洪武十六年正月来看,《白古通记》成书年代的上限应在洪武十六年,且该年极有可能是《白古通记》较为确切的成书之年,否则便难以解释为何书中所记之事恰恰在洪武十六年正月便戛然而止。参看(明)杨慎:《滇载记》,王云五主编:《丛书集成初编》第3142册,北京:中华书局,1985年,第12页。

⑥关于段功去世的确切时间,由于可靠史料缺乏,暂难以考订,但应当在至正二十三年到三十年(1363-1370)之间。

《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2024年第3期

暂无评论内容