![图片[1]-方国瑜:《马可波罗云南行纪笺证》-滇史](https://ynguoxue.cn/wp-content/uploads/2024/04/20240427204044841-93c4b9d7e584f268548134d374f4971f.jpg)

元至元间,意大利威尼斯(Vellice)人马可波罗(Marco Polo)至大都,谒忽必烈大汗,居留中国十余年。后归至故乡,以事入狱,乃口述所经历,罗斯梯谢奴(Rusticiano)为之纪录。其书已大显于世,各国文字译注本,无虑数十种,沙海昂氏(A.J.H.Charignon)采众本校释而为之注,堪称较为完善之本,然此种事业,果如烈缪萨(Abel Remusat)所言:“必须有博洽之知识,适当之批评,细密之鉴别。”前此西方学者致力于此书,虽多已得确解,亦难免不实不尽之处,犹待补之正之。

波罗曾自大都出游,经太原、关中,成都、土番入云南境,历罗罗斯、鄯阐、大理、金齿至缅国,复自缅国经老挝入云南元江路,从乌蒙道经四川,归大都。波罗书第十五章:“奉使至程途六个月之地”,盖谓此行。第十六章曰:“奉使归来,谒见大汗,详细报告其奉使之事,言如何处理一切,复次详述其奉使中之见闻,大汗及左右闻之,咸惊异不已”。则波罗沿途留心考察,故所述较之他处为详,前人考释亦多确解,瑜摘其书中关于云南之数章,为沙海昂注所未言,或已言之未安者,参证文献及个人调査所得,略加考证,芜杂录之,求教于世之博雅者。沙海昂书为法文,冯承钧氏有译本。一九三八年十月二十日记。

第一一六章 建都州

“建都(Caindu)是西向之一州,隶属一王,居民是偶像教徒,臣属大汗。”

按,波罗自土番(Tibet)(沙海昂考订波罗至土番之里塘)。经建都至哈剌章(Carajan),则建都应为罗罗斯地;《元史•地理志》,罗罗斯宣慰司领三路,一府,十八州,四县,无一地名建都,而本纪,列传则多以建都称罗罗斯之一部或其全境;以对音考之,建都即地理志之建蒂也。罗罗斯未立宣慰司之先,本为四区:一落兰部(后为建昌路),一仲由蒙裔分据之地(后分属建昌会川二路),一屈部(与铤祯部巴翠部近,后为德昌路),一大理国所属(后为会川路)。此四区中,以落兰部为最强,侵略诸部,设宣慰司,以落兰为之长。落兰亦称罗落,瑜意罗罗斯地名即落兰之对音。而落兰之酋长曰建蒂,《地理志》建昌路泸沽县曰:“昔罗落蛮所居,自号落兰部,其裔蒲德遣其侄建蒂内附,建蒂继叛,杀蒲德,自为酋长,并有诸部,至元九年平之”;又永宁州姜州建蒂安州下并言至元九年平建蒂;惟《经世大典·叙录·政典·征伐》、《元史·速哥传》(一三一)、《探马赤传》(一三二)《刘恩传》(一六六)、《脱力世官传》(一三一)、《忙古带传》(一四九八)《完颜石柱传》(一六五)、《旦只儿传》(一三三),并言至元九年征建都,此建都即《地理志》之建蒂。建蒂本人名,用以称其所属之地,狭义称落兰部,广义称罗罗斯;本纪“至元十二年三月乙亥,谕枢密院:比遣建都元帅火你赤征长河西,以副都元帅覃澄镇守建都力,而《覃资荣传》(一六七)、《覃澄传》(一九一)并言:澄为罗安斯副元帅,则建都副都元帅即罗罗斯副都元帅也;又《本纪》“覃澄守建都”,则仅建昌一地言也。(《元史》本纪尚有关于建都事,已见沙海昂注释,可参看)波罗所谓建都州,即包有罗罗斯全境,又谓隶属一王,疑其时建蒂犹在人间,统率罗罗斯全境。王恽《秋涧大全集》卷八十一《中堂事记》“中统二年六月二日,诏赐木苑王印,其文曰建昌王印”,然至元间已无建昌王之记载。又波罗称“自建都骑行十日”云云,此建都则仅建昌一地言之,剌木学(Ramusio)本建都州都会亦名建都,是波罗称建都有广狭二义。

罗罗斯境内民族,多乌蛮种,惟信佛教,李穑《西天提纳簿陀尊者浮图铭并序》载:“尊者自言:赤立而走罗罗斯地界,有僧施一禅衣,有女施一小衣,乃应檀家供,同斋禅得放生鹅,欲烹而食之,吾击其妇,妇哭,僧怒见逐;吾闻土官塑吾像,水旱疾疫祷之必应”,以此记录,知罗罗斯在当时有偶像教,盖为佛教之密宗,即元明以前流行于云南阿吒力所奉之教。提纳簿陀尊者,西天竺人,号指空,自蜀渡金沙江至云南,复自贵州漫游至朝鲜,至正二十三年示寂,浮图铭序碑立于宣光八年(即洪武十一年)。瑜近见延祐七年杨兴贤撰《武定狮山正续寺记碑》有“西竺指空禅师游方憩此”之语,考知指空以延祐初至罗罗斯,后于波罗约三十年。

“其所用之货币,则有金条,按量计值,而无铸造之货币,其小货币,则用盐,取盐煮之,然后用模型范为块,每块重约半磅,每八十块值精金一萨觉(saggio)。”

按:今云南边境,犹有以盐块代辅币者:前岁,瑜旅行裸黑山自富永至蛮大寨,适值集市日期,凡交易先买盐块,再以盐块议价购零物;每块横广寸半,厚四分,凡三十枚重一斤,现银一元(值国币五角)易十六枚,闻此俗在裸黑山各地通行。元代云南亦多有此风,兹录景泰六年纂修《云南图经志书》所载数事:卷二武定府曰:“土人懋迁有无,惟以盐块行使”;卷三镇沅府曰:“盐色白黑相杂而味颇苦,俗呼之日鸡粪盐,交易亦用之”;卷四楚雄府曰:“黑盐每块煮卤为之,大者重一斤十两,小者重一斤,交易皆用之”;按《景泰云南志》修成,距明朝征服云南仅六十七年,则所载盐块代钱之俗,已在元朝如此。

“自建都骑行十日程毕,见一大河,名称不鲁郁思(Brius)建都州境止此,河中有金沙甚饶。”

按:罗罗斯地,以《元史·地理志》所载三路之区域,德昌路在打冲河两岸(柏兴府入德昌路,见《本纪》元贞二年十一月,《地理志》失载)建昌路在大渡河南,安宁河上流,会川路在建昌金沙江北,明代即以此疆域置建昌道。《蜀中广记》(明曹学佺撰)卷三十四《建昌道》曰:“其形胜:金沙江画前,大渡河界后,牛栏江镇左,打冲河御右”,即其四至。洪迈《容斋初笔》卷四载:“宋淳化中,辛怡显使南诏,至姚州,其节度使赵公美以书来迎曰:当境有泸水,昔诸葛武侯戒之曰:非贡献征讨不得渡此水,若必欲过,须致祭然后登舟”云云,此足以证在大理国时代姚州会川间以金沙江为界也。

沙海昂已考订蒙古语称金沙江为木鲁乌苏,即Brius之对音。瑜在《元史》,获见“不鲁思”之名,亦即Bruis之译音也;《速哥传》一三一)“”征建都,迎合剌章军于不鲁思河。”按,合剌章即云南,速哥从四川行省也速带儿自北而南,破建都后迎合刺章军于不鲁思河,其地即金沙江无疑。又《脱力世官传》(一三一)“定昌路总管谷纳叛,与其千户阿夷谋率众渡不鲁思河”。按,谷纳之乱,亦见《经世大典·叙录·政典·招捕》,《元史·世祖本纪》至元十七年二月,《地理志》罗罗斯宣慰司普济州曰:“夷名玕甸,至元十五年于玕甸立定昌路。”《蜀中广记》卷三十六《建昌卫》曰:“普济州长官宫司,在卫西南二百四十里”,今地图打冲河河流入金沙江口之北,距约经度四分,有地名普济,当即元初曾设定昌路之地,至金沙江近,所曰谋渡不鲁思河者,亦即金沙江也。

第一一七章 哈剌章州

“渡此河(即不里郁思河)后,立即进入哈剌章(CaraJan)州,州甚大,境内致有七国。”

按《元史》本纪“至元四年九月庚戍,遣云南王忽哥赤镇大理、鄯阐、茶罕章、赤秃哥儿、金齿等处”,又“至元十年六月丙子,以平章赛典赤行省云南,统合剌章、鸭赤、赤科、金齿、茶罕章诸蛮”;两次纪录,并有茶罕章、金齿两地,而合剌章即大理,鸭赤即鄯阐,赤科即赤秃哥儿,此五部在云南为重要之区域。《元史·地理志》、《兀良合台传》、《经世大典·叙录·政典·征伐》、《秋涧大全集》卷五十《兀良氏先庙碑》并言元初征服云南之五城、八府、四郡、三十七部,瑜以为所谓五城者,即上文《元史》本纪两次录之五部,盖此五部在未征服前,各有独立或半独立之政治组织,故设行省后,亦以此五部置宣慰司宣抚司等政治区;波罗所谓境内致有七国,当视此五部为五国。其余八府四郡,在鸭赤、合剌章二部境内,三十七部虽五城区域以外之地,然大部为小部落争长称雄,可视为一国;而至元间云南行省所统辖之地,除五城三十七部外,则有罗罗斯,乌撤乌蒙,广广南西道,盖波罗以乌撒乌蒙及广南西道视为二,罗罗斯则不计在内(此于行纪所载甚明),此二地与五城,则所谓之七国也。至于掸人地彻里、八百、木邦等处,亦各为独立之一部,然征服隶云南行省,在至元以后之事也。

以此言之,哈剌章仅为云南之一部,波罗于下文言之。而此处则以哈剌章称云南全省,此种情形亦见于波斯史学家拉拖特爱丁(Khoja Rashid edin)之《史记汇编》曰:“契丹(按元明西方学者称中国日契丹)之南有国,契丹人名之日大理(Dai lion)或大国,蒙古人名之曰哈剌章”(Karajang)(据伯希和引)。又曰:“哈剌章国疆域广漠,介于图伯特、唐古忒、印度丛山、蒙古、契丹及金齿国之间(据张星烺《中西交通史料》第四册引)”,故伯希和《交广印度两道考》(第十四章),曰:“就广义言,哈剌章一名包括属于南诏之一切种族,就狭义言,此名应指南诏发源地之大理一带”,此诚确切之解释。波罗行纪之哈剌章地名,有作广义,指云南全省,有作狭义,指大理一区;元史所见,亦有广义狭义之不同。

“大汗之一子,君临此地,其名曰也先帖木儿(Essentimour)。”

按,《元史·张立道传》(一六七):“至元十七年入朝,力请于帝,以云南王(按忽哥赤)子也先帖木儿袭王爵,帝从之”;《诸王表》“也先铁木儿,至元十七年袭封云南王”,是知也先帖木儿以至元十七年来任云南王也。《本纪》“至元十七年十月丙子,赐云南王忽哥赤印”,钱大昕《二十二史考异》卷八十七曰:“忽哥赤于至元四年,封云南王赐印,八年为宝合丁等毒死(瑜按,事见《本纪》及《博罗欢传》《张立道传》)。此纪所书,盖以其子也先帖木儿袭封云南王,仍以父印赐之耳”。又《本纪》《诸王表》《显宗传》(一一五),并载:“至元二十七年十月,甘麻剌为梁王,赐金印,出镇云南。”是知也先帖木儿任云南王至元二十七年也。以《波罗行纪》所载也先帖木儿事,知波罗至云南时,也先帖木儿在任,则波罗旅行云南,应在至元十七年至二十七年之间。又波罗于下文详述元朝征伐缅甸,为至元十六年事,而二十年先吾答儿征缅之役,则未道及,盖波罗至云南以后之事。此可知波罗至云南在至元十七年十月以后。Rene grousset《蒙古史》以为一二八三至一二八四年,波罗随同蒙古军队至缅国,此即先吾答儿征缅之役,谓此时入缅,亦有理由。

又:也先帖木儿为忽哥赤子,忽哥赤为忽必烈子,故《本纪》至元二十五年二月称皇孙也先帖木儿,《波罗行纪》一二〇章亦曰:“已故皇子某之子皇孙也先帖木儿为其地国王”,则此谓大汗之子名先帖木儿者,子为孙字之误,当系后人传钞所讹。

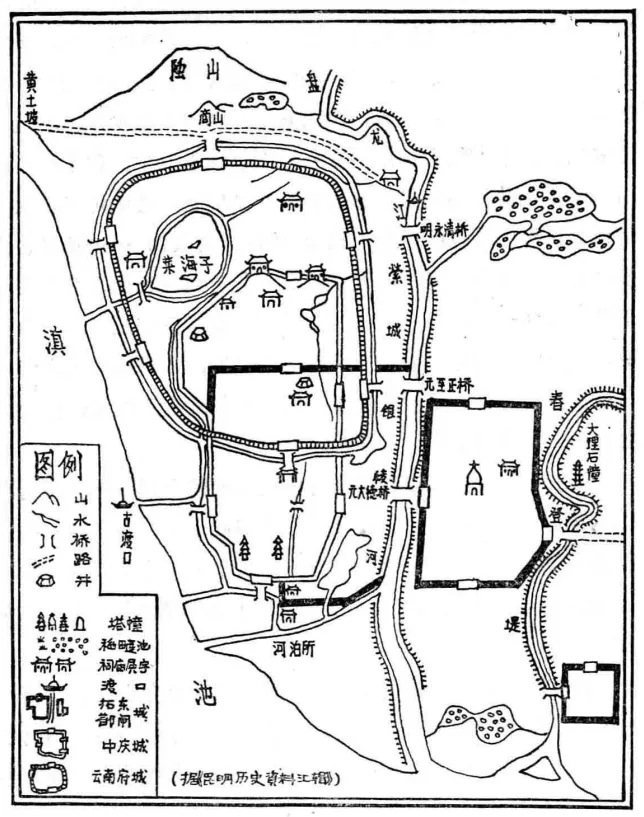

“从前述之河(即不里郁思河)西向行五日毕,抵一主城,是为国都,名称押赤城(Jacin),大而名贵,商工甚众,人有数种,有回教徒,有偶像教徒及若干聂里脱里派(Nestoriens)之基督教徒。”

按,押赤即鸭赤,亦作鸭池,以上文所称,知为云南境内一区域之名称,《元史》多记录之,《兀良合台传》(一二一),“前次罗部府,大酋高升集诸部兵拒战,大破之于洟可浪山下,遂进至乌蛮所都之抑赤,城际滇池,三面皆水”,此押赤之地理甚为明瞭,然有释押赤在罗次县东南者,有释为昆阳临滇池之古城者,有释为即大理者,然《兀良合台传》称“乌蛮所都之押赤”,《波罗行纪称》“国都名押赤”,又拉施特《史记汇编》“哈剌章省省会立于押赤”(Yachi)(《中西交通史料汇编》册四),则押赤非元代云南行中书省治所在之中庆路莫属;中庆即鄯阐。《元史》本纪两次纪录,云南五部之名(按引见上文)鄯阐与鸭赤互用,亦足以证明押赤即鄯阐也。去岁,瑜在昆明玉案山筇竹寺大殿壁中,获读龙儿年〈按延祐三年)圣旨碑,有“云南鸭池城子里玉案山筇竹寺”之语,以元代寺观圣旨碑(冯承钧氏有《元代白话碑一书》搜录较多)例之,鸭池即寺所在之地名,则所谓鸭池城子,即今之昆明无疑。而鸭池之广义即包有大理国时代之鄯阐府,元初曾设鄯阐、嵩明、巨桥、阳城堡四万户府,亦即云南行省成立后所设立之中庆路之区域也。

元初,押赤佛教,密宗禅宗并盛行,以现存碑刻足以证明;回教亦因赛典赤为平章政事而盛传;惟基督教,尚无确切文献足以佐证,法国Rene grousset之《蒙古史》第三卷第三章引Fenot说曰:“蒲甘城之Kyansittha佛洞壁画,上有两蒙古人,一坐而执鹰,一立而射箭,同一洞中并有十字架,想是奉基督教之教者,或即蒙古人”。

“所用货币,则以海中所出之白贝而用作狗颈圈者为之,八十贝值银一两,等若威尼斯城钱格罗梭(gnos)二枚,或二十四里物(Livres),银八两值金一两。”

按,贝亦称贝巴,或作贝八,名曰贝巴子,或曰海贝巴,王礼《麟原集》卷十《罗泸州父子志节状》“蛮夷所用货贝谓之贝巴子”者是也。中国古代以贝为币,许氏《说文》卷六贝字下曰:“古者货贝而宝龟,周而有泉,至秦乃废贝行泉”。云南用贝,不获考其始,惟《新唐书·南诏传》曰,“以缯帛及贝市易,贝大者若指,十六枚为一觅”,则唐代已通行之。《元史·赛典赤传》“云南民以贝代钱:是时初行钞法,民不便之,赛典赤闻于朝,许仍其俗”;又《本纪》“至元十三年正月丁亥,云南行省赛典赤言,云南贸易与中州不同,钞法实所未谙,莫若以交会¨子,公私通行,庶为民便,从之”。故元代仍通行贝巴子。至明代亦如故,现存多数碑刻及文献足以证明之。至其价格,《元史本》纪“至元十九年九月己已,定云南赋税,用金为则,以贝子折纳,每金一钱值贝子二十索”,所谓索者,景泰《云南图经志书》卷一云南府贝“俗呼贝为贝巴子,以一为庄(亦作妆),四庄为手(亦作首),四手为苗(亦作缗),五苗为索(亦作卉),虽租赋亦用之”(按此事凡记载滇事之书皆述之)。则以见八十枚为一索,《新唐书》十六枚为一觅,觅即苗字之对音也。二十索值金一钱,则金一两当一万六千枚,此政府所定之价格;波罗所述“八十贝值银一两,又银八两值金一两”,沙海昂于第九五章注三言“威尼斯银币(gnos)一枚等于银一钱,则二枚值银二钱,亦即值贝八十枚,以此为计,金一两值贝仅三千二百枚,故疑此处gros vénitien为denier tonunnois之误,盖秃儿城钱只当威尼斯钱五分之一也。”

《行纪》一一八章“海贝非本地所出,而来自印度”;惟《元史》本纪“大德九年十一月丁未,以钞万锭给云南行省,命与贝参用,其贝非出本土者,同伪钞论”;则云南产贝,亦有自他地输入者,故有此命,又《食货志·惠民药局》“云南行省给真□一万一千五百索”,泰定二年《栖贤山报恩梵刹记》碑“捐真□三千馀索”,特书真贝巴,盖别于非本土所出之伪也。瑜曾在古墓中拾得,用以殉葬,蒙古人所为。瑜按,此蒙古人,当自云南征缅之战士,则云南少数奉基督之贝巴子,以之询云南各地前辈,未闻现在云南产此物,故疑所谓“出本土者”指原已通用之贝而言,以新输入者则以伪钞论,盖以用贝不能发行多量交钞,故有所限制也。

第一一八章 重言哈剌章州

“从前述之押赤城首途后,西向骑行十日,至一大城,亦在哈刺章州中,其城即名哈剌章,居民是偶像教徒,而臣属大汗,大汗之别一子名忽哥赤(Gogacin)者为其国王。”

按:哈剌章见于《元史》者,亦作合剌章、阿剌章,此名广义称云南全省,狭义称大理一区,上文已言之,而在《元史》多用为大理一区之地名:《本纪》至元四年及十年两次纪录云南五部之名,合剌章与大理互用,仅指为云南境内之一部,又《本纪》“至元十八年四月辛未,益云南军征合剌章”,“二十二年九月戍辰,省合剌章、金齿二宣抚司为一,治永昌”,是并以合剌章,称云南之一部。

哈剌章即大理,可从波罗所述自押赤城向西骑行十日至其地(按自昆明至大理十二站,惟十日可达,樊绰《云南志》途程亦十日),《行纪》一一九章称“离大理府”云云,足以证明之,又大理崇圣寺猪儿年(按至大四年)圣旨碑,有“哈剌章有的大理崇圣寺”之语,尤可确定。而大理一名,所包括之区域,又有广狭之不同,《本纪》“中统四年八月辛亥,置元帅府于大理,命昔撒昔总制鬼国大理两路”,此大理路包有云南全省,盖沿用大理国之称(此说亦见拉施特书,引见上文)。又《本纪》至元四年以大理为云南五部之一,则包有当时大理上下二万户府及威楚之地,即成立行省后之鹤庆大理威楚等路,适与哈剌章名称相当;又其一则大理一名仅指大理府治所在之平原,故崇圣寺碑称:“哈剌章有的大理崇圣寺,即以大理为哈剌章境内之一小区域也。《秋涧大全集》卷六十七《翰林遗稿》,有宣慰大理及合剌章俾还本手诏”,即以大理与合剌章有别也。

忽哥赤镇大理,见《元史》本纪,自至元四年至八年,波罗至云南时已死,盖波罗追述往事,非亲见其人,惟以行文不甚明白,致误会为忽哥赤与也先帖木儿分王云南(关于忽哥赤为云南王事,沙海昂注释甚详,可参看)。

“此州出产毒蛇大蟒,其躯之大,足使见者恐怖,其形之丑,闻者惊异。”

按:波罗于此详述蟒之巨且恶,及捕蟒之法,蟒胆医病(可看原文),可知当时在大理确有此物,然今已无闻。明李元阳《云南通志》载关于蟒之故事,虽未必事实,惟可证其地有蟒作恶,故有此传说也;卷十一《大理府》人物唐义士《段赤城传》曰:“揲榆(即大理)人,有胆略,勇于为义,蒙氏时龙尾关外有大蟒,吞啗人畜,赤城披甲持双刃赴蟒,蟒吞之,剑锋出蛛腹,蟒亦死,人剖蟒,取赤城骨葬之,建塔墓上,煅蟒骨以垩塔”(按亦见卷二)。蟒吞人畜及利刃剖腹,正与波罗所述同。又卷二《大理府·古迹》“在玉局峰顶之南,世传黑龙为患,观音大士请佛剌放之于冯河”,又《大理府·风俗》“阿阓黎僧(按亦作阿吒力)能诵咒制龙,大理原有罗刹邪龙为患,观音以神力闭之于上阳溪洞中,传留咒术以厌之”,卷十三《大理府·仙释》杨都帅、赵叱力、芮道材、赵寿诸传,并言能制伏邪龙;所谓邪龙者,或以其地多蟒为患,故附会传说如此。

第一一九章 金齿州

“离大理府后,西向骑行五日,抵一州名曰匝儿丹丹(Zar-dandan),居民是偶像教徒,而臣属大汗,都会名曰永昌(Yochan)(按拼音,据张星烺译拜内戴施本)。”

按:波斯国拉施特书,记金齿国,其名作Golden teeth,亦作Zardandan。沙海昂注释引Klapnoth氏之考订,波斯语Zardandan之对音,犹言金齿,则以中国人称其地为金齿,故译作Zardandan也。

《元史·地理志》,在金齿等处宣抚司,曰:“其地在大理西南,澜沧江界其东,与缅地接其西,领六路总管府,曰柔远、曰镇康、曰茫施、曰镇西、曰平缅、曰麓川广又一睒曰南睒。此外,见于纪传者,孟定、孟爱、开南等若干小部落,并称金齿,以地理考之,并在金齿宣抚司六路一睒附近,则金齿区域,当如钱古训《百夷传》所记之疆界曰:“地在云南西南,东接景东府,东南接车里;南至八百媳妇,西南至缅国,西连戛里(按:疑即卡剌之对音,今卡瓦山也)。西北连西天古剌(按《明史·地理志》曰在孟养西南),北接西番(按怒子、曲子区域)东北接永昌”(按:据《景泰云南志》所载录出,江南图书馆本稍异)。此区域内民族虽复杂,而以汰族为最夥,汰族自称其种分二部,日歹德,曰歹嫩,其意即上摆夷,下摆夷,汉人以旱摆夷,水摆夷称之。从大体观之,元代之金齿,即歹德区域也,又以《元史》本纪“至元二十二年九月戌辰,省合剌章金齿二宣抚司为一,治永昌”,故世人多以为金齿即永昌,明初置金齿千户,金齿卫,金齿军民指挥使司于永昌,故今日犹流行以金齿为永昌之别名。惟张志淳《南园漫录》,有“元人以金齿叛服无常,不易镇守,以其地近永昌,故设治于永昌,永昌本非金齿地”之说,何孟春《复永昌府治疏》,杨廷《新建永昌府治记》亦辩永昌不应冒金齿之名,证之泰定二年《栖贤山报恩梵刹记》“永昌乃大理名郡,南靠金齿伯夷缅国之疆”,此可知永昌非金齿,波罗谓金齿都会名永昌者,即以当日设金齿宣抚司治于永昌故也。

“此地之人,皆用金饰齿,别言之,每人齿上用金作套如齿形,套于齿上,上下皆然,男子悉如此,妇女则否(沙海昂注据剌木学(Ramusio)本作女子如同男子金饰齿)。”按:拉施特《史记汇编》亦曰:“金齿国,其人以金套包齿,食时则去之”;又曰:“匝儿丹丹(Zandandan),其人以金饰齿,故曰金齿”(据张星烺《中西交通史料汇编》)。《元史·地理志》金齿宣抚司:“夷楼居,无城郭,或漆齿,或金齿,故俗呼金齿蛮”:是知元代其地有用金饰齿之风。在此以前,唐樊绰《云南志》卷四曰:“黑齿蛮,金齿蛮,银齿蛮,绣脚蛮,绣面蛮,并在永昌,开南杂种类也;黑齿蛮以漆漆其齿,金齿蛮以金镂片裹其齿,银齿蛮以银(按,此五字据《太平御览》卷七八九引《南夷记》补)。有事出见人,则以此为饰,寝食则去之”;《新唐书·南蛮传》亦曰:“姚州境有永昌蛮,居古永昌郡地。群蛮种类多不可记,有黑齿、金齿、银齿三种,见人以漆及镂金银饰齿,寝食则去之”,则唐代已有此习。而《华阳国志·南中志》永昌郡,《后汉书·西南夷哀牢传》,《太平御览》引《永昌郡传》,并记其地风俗,尚无黑齿、金齿、银齿之说,则此种风俗始自六朝以后。迄明代,则有钱古训《百夷传》,朱孟震本《西南夷风土记》,并曾至金齿地者所作,且记其境之风俗,未言引人注意之金套饰齿之事,则明代已无此习;虽明李元阳、清陆次云等仍有金饰齿之记载,盖以传闻往事而记之,不足以证当时有此风。何孟春(明正德间巡抚云南)《复永昌府治疏》有曰“其夷殁后,金镶二齿而葬,故因得名”,则或以其旧俗用之于死者,而此时已不用于生者,于文意亦足以知之。前岁,瑜旅行金齿区域,询之土人,无知金齿故事者。

“其人无偶像,亦无庙宇,惟崇拜其族之元祖,而云吾辈皆彼所出。彼等无字母,亦无文字。”

按,此指金齿民族,非谓永昌境内,盖上文之“居民是偶像教徒”,即言永昌也。今日摆夷民族,信佛最深,每一男子,须入寺为僧,数年始还俗;又摆夷有三种拼音文字,即经字及水摆夷字、旱摆夷字;而波罗谓其人无偶像庙宇,亦无字母文字,有令人难于置信者。惟按,钱古训《百夷传》曰:“其俗不祀先奉佛,亦无僧道”;又曰:“无中国文书,小事刻竹木,大事作缅书,皆旁行为记”。古训奉使麓川,事在洪武二十九年,知其时金齿尚无佛教及文字也。曩岁瑜在耿马,以其地佛教缘起询佛寺长老,据曰:耿马佛教,在明万历年间,始由暹罗传入;又摆夷文耿马源流,亦载土司罕虔时始有佛教;罕虔万历间人,见《明史》及包见捷《缅略》。今年春间,晤芒市土司于昆明,询其地宗教,据曰:有暹教缅教之分,而暹教传入较早,今亦较盛,以孟定耿马土司在正统间王骥征麓川后由猛卯分支时尚未有佛教观之,则腾越附近摆夷始有佛教,不至较耿马为早。若早已有之,则耿马佛教必自猛卯芒市传至,不待由暹罗传入也。

若上文所推测为不误,则金齿区域有佛教,自明朝万历年间开始,而今日摆夷文字所谓俗字之二种,由经字蜕变而来.佛教传入始有经字,故尚未有佛教之先,亦未必有文字也。

“妇女产子,洗后,裹以襁褓,产妇立起工作,产妇之夫则抱子卧床四十日。”

按:钱古训《百夷传》:“凡生子,贵者浴于家,贱者浴于河,逾数日授子于夫,仍服劳无倦”;《景泰云南志》卷三《马龙他郎甸·风俗》:“百夷之种类不一,而居本甸者曰歹摩,即大百夷也,妇人既产,则抱子浴于江,归付其夫,动作如故。”此不仅为一种风俗,亦或其体质禀赋与他人种异也。

第一二〇章 大汗之侵略缅国及班加剌

第一二一章 大汗军将与缅国国王之战

第一二二章 重言此战

此三章,叙述至元十六年元兵征缅甸事,瑜别有《元朝征缅录笺证》一书,已详论此役。

自后,波罗叙述入缅途中情形,缅甸都城之二塔,班加剌(Bangala)及交趾国(Gaugigu)之事情,复行至云南地界。

第一二七章 阿木州

“阿木(Amu)是东向日出处之一卅.其民是偶像教徒,臣属大汗,以牧畜耕种为活,自有其语言。”

按:阿木州在何处?此为难于确切答复之问题:一则,波罗自Gagigu至阿木,据研究《波罗行纪》者之考订,有以为Gagigu非安南北圻之交趾,有以为其地在老挝,又有以为其地即车里,因Gagigu之位置难定,致阿木亦难确知;又波罗自阿木至秃剌蛮。秃剌蛮,在云南东北与四川交界之处,当距阿木甚远,两地之间,别无述说。以此,波罗至阿木何自来?又何自往?其路线难知,故阿木之位置难定。再则,Amu—名,众本不同,有作Amiu,亦作Anyn或Anin,音既不同,何去何从?此亦难决定者。

今从大体观之,波罗自班加剌(Bangala)向东行三十日,至距海远之Cangigu,其地似即老挝,《景泰云南志》卷六《四夷馆考》卷下并载“老挝俗称呼挝家,亦与Cagi之音近”,而自老挝入云南,至元江路,疑阿木即在元江路。

唐代云南与安南之交通有二途:一即贾永步路,见樊绰《云南志》卷一及《新唐书·地理志》附载贾耽入四夷路程,又一即步头路,见樊绰《云南志》卷六;天宝初,章仇兼琼遣竹灵倩筑安宁城开步头路,引起爨部反抗(见南诏碑、新唐书、樊志)。然此道后亦可通,故樊志记其途程;法国伯希和《交广印度两道考》第七章谓:步头即贾勇步,此实大误,盖伯希和未细读樊志“从步头船行,沿江三十五日出南蛮,夷人不能船,多取通海城路贾勇步入真登州”之文。以瑜所考,步头即今元江因远之地,贾勇步在蒙自蛮耗附近(有别文详之),而自步头即入老挝,故伯希和书附录五,以樊志之步头路标题“安宁州至交趾老挝路程”,是知在唐代已有云南与老挝交通之路,波罗盖循此道,自老挝至元江路。

沙海昂释Amu为阿僰部,按‘阿僰为三十七部之一,元初设阿僰万户(见李元阳《云南通志》),后改临安路,若波罗至临安,应循唐之贾勇步路,然已知Cagigu非安南之北圻而为老挝,故Amu应在阿僰西南之因远部,在因远部附近之落恐、思陀、溪处等地之主要民族为阿泥(在元明时代如此)。故元初有阿泥路之设,《元史·张立道传》之禾泥路,赵子元《赛典赤德政碑》之和泥诸部,《经世大典·叙录·政典·招捕》之和泥砦,考之地理,即此区域,故疑Amu之名,作Anin为是;然其地不能作阿宁或安宁之解释。

又以波罗所叙述阿木之情形,亦得为阿泥路,盖其地较熟,地土肥沃,旦在边境,便于对外交通,阿泥人盛饰,此种情形,与阿泥路相合。又阿泥在当时有偶像教否?则不获知也。

第一二八章 秃落蛮州

“秃落蛮(Tholoman),是东向之一州,居民是偶像教徒,自有其语言,臣属大汗。”

按:沙海昂注,以为Tholoman即《元史》之秃剌蛮、秃老蛮、土老蛮,亦即今日之土獠,此说甚是。王恽《秋涧大全集》卷五十《兀良氏先庙碑》曰:“乙卯(按宪宗五年)秋,奉命出乌蒙,趋泸江,划秃剌蛮三城”;乌蒙即今昭通会泽一带之地,泸江即金沙江,兀良合台自云南征秃剌,其地当在乌蒙以北泸江以南。李京《云南志略》曰:“土獠蛮在叙州南乌蒙北皆是(据《蜀中广记》卷三六引),李京以大德间任乌蒙宣慰司副使兼管军万户,亲至其地”,所说可信。《元史》本纪“至元二十一年八月丁未,云南行省言,华帖白水江盐井三处土老蛮叛,杀诸王及行省使者,调兵千人讨之”,疑盐井即今之盐津,白水江在盐津附近(《爱鲁传》,白水江属乌蒙)。华帖亦当距盐津不远,其地即在叙州与乌蒙之间,盖在此一带,元初为土獠蛮散居之地。

土獠聚居最多之地,得以土獠为地名,《元史》本纪“至元二十八年二月癸酉,云南行省言:经盐井,土老,必撒诸蛮至叙州庆符,可治为驿路,凡立五站”是知土老在盐井必撒之间,必撒不获知为何地,惟距庆符一站,当在庆符南不远之处,则土老即高州筠连州之地。又本纪“至元十五年四月丁丑,云南行省招降秃老蛮高州筠连州等地城寨十九所”(按《经世大典·叙录》亦载此事,惟作至元十三年),即言秃老蛮所属高州筠连州之城寨,盖乌蒙与叙州之间多秃剌蛮散居,尤以高州筠连州最夥,故以秃剌名其地,波罗所谓秃剌蛮州,其地盖高州筠连州;今并为县,属四川。

“人死焚尸,用小匣盛其余骸,携之至高山山腹大洞中悬之,俾人兽不得侵犯。”

按:李京《云南志略》记土獠蛮曰:“人死则以棺木盛之,置于千仞巔崖之上,以先堕为吉”;田汝成《行边纪闻》蛮夷条亦曰:“犵狫,一曰犵獠,殓死有棺而不葬,置之崖穴间,高者绝地千尺,或临大水,不施蔽盖。”(查继佐《罪惟录》卷三十四同)。犵狫亦土獠种,田汝成所记为贵州土族,土獠有崖葬之俗,惟波罗谓焚尸与李、田二人所载稍异耳。今云南之临安、开化、广南一带多有土獠族居之,顾炎武《天下郡国利病书》云南备录曰“土獠,其属本在蜀、黔,西粤之交,流入滇,亦处处有之”而在云南之土獠,习俗与居蜀、黔者或不同,《景泰云南图经志书》卷三《维摩州·风俗》曰“土獠”人死掘窖,置棺于上,乱击之,名曰击土鼓,二日㫒出焚之”,是与崖葬异也。

分章释竟,下文为有关各章数事:

波罗此行,盖有蒙古人同路,或即为波罗之通事,此于各章中所用之地名知之。元兵征服云南,视部落之大小,设万户、千户、百户主之,地名仍用前已有者,或以蒙古语称之;自赛典赤行省云南,置郡县,改定诸路名号,十之七八已易初名,此种经过,地理志载之甚详;然既有新名,蒙古人多用原有之名号,故本纪列传之地名,每与地理志不同;波罗所称达都哈剌章、押赤、阿木、秃剌等名,成立行省后已改称。至于哈刺章、押赤、不里郁思,则蒙古人称之,非土人所熟识,波罗亦用之,盖从蒙古人所说也。

波罗所至之地,并谓其人为偶像教徒。以瑜所知,云南在唐宋间已有佛教传入(曾为文论之)。且如Mahakala为大黑神,Acarya为僧徒,此出自佛教者,而在元初雄辩法师以禅宗传入后,一般人以大黑神为土主,阿吒力为土僧,当此宗在云南经过长时期之演变,加入若干土著之成份,故被目之为土教。然佛教在元以前普遍至若何程度,尚不得而知,明初张紞《具足禅院记》,犹有“西南诸种,曰僰、曰爨,曰獠、曰夷,而旁枝庶丑,又不可悉记;独僰人(按即白子非摆夷)修缮刹宇,寻袭师宗,事佛惟谨,余种皆不之信”云云,波罗所至,有僰人最多之区域,其余亦或有少数僰人,然如阿木秃刺之地,似无僰人踪迹,波罗亦谓偶像教徒;则所谓偶像教者,不限于佛教,凡偶像设教者称之也。波罗所至之地多产金,并以金为货币,则在当时云南各地产金,较之今日为富。按《元史·食货志》,产金之所,在云南省曰:威楚、丽江、大理、金齿、临安、曲靖、元江、罗罗斯、会川、建昌、德昌、柏兴、乌撒、乌蒙、东川。波罗所行经,适多为产金地带。云南以产金多,曾设打金洞达鲁花赤(本纪至元九年九月),打金规运所(本纪至元二十二年七月),及造卖金箔规措所(本纪至元二十年十二月)。其金课,至元十年为一百五锭(每锭五十两)天历元年为一百八十四锭一两九钱(并见《食货志》),较之他省为多。又曲靖路岁输金三千五百五十两(见《地理志》),景东府岁增金五千两(见本纪至顺二年),而官吏征课受赂尤多(见《麟原集·罗泸州父子志节状》《元史》正传)。行贿上司(见《刘正传》《博罗欢传》),亦有以金器入贡者(见《显宗传》《床兀儿传》),云南产金富饶,故当时官定金银兑换为一与十之比,而在云南或八换,或六换,甚至五换也。

波罗所述行程方向,自押赤西行至大理,又西至永昌,此与地理相合;然如自不里郁思河西向押赤,自老挝东向至阿木,又东向至秃剌,又东向至叙州,凡此南北行而曰东西,与地理不合;然此亦不足为怪。第一一六章《建都州》剌木学(Ramusio)本增订之文曰:“我言其为西向之一州,切勿以为此地属西域,盖吾来自东方诸地,而此在吾人所遵行程之西也。”以此解释,波罗向缅甸前进程中,并曰向西,而自缅甸归途,并曰向东,是东西以行程起点之地理方位言,非短距离中途程之方向也。

波罗所述日程,自建都骑行十日至不里郁思河,又五日至押赤,十日至大理,五日至永昌,并与地理相近,惟如自阿木八日至秃老蛮,日数过少,自秃老蛮十二日至叙州,又未免过多。疑此或为波罗记忆之误,或为后人传抄所讹,不能为拘泥也。

他如波罗于数处述及女子不贞之事,瑜以为不必置信。盖曾经留心他种纪录,无如波罗所述者。此等事,一般人喜于称述,以资谈笑,故多捕风提影之谈,不足为典要也。

在记:

国瑜先生文中,证崖葬事颇详。今川南一带,遗迹甚多,美人葛维汉志(D•Graham)曾为摄影,又有文记之,载《华西边彊学会杂志》七期,可参证也。又《洪县志》卷十四附录中,亦曾及此。言“相传有罗因者,以僰人尝灭其宗,乃教以悬葬崖上,子孙高显,于是争挂高崖以趋吉,其祖父遗骸被风吹散,后嗣俱绝。”此虽传说,亦资多闻,故并记之。”

原载《西南边疆》1939年第4期。为便于阅读,原文中未使用书名号的文献做了一定添加,部分标点做了调整。

暂无评论内容