摘 要:《史记》《汉书》中的“西南夷”是一个变化的复合型概念,包含多重维度:地理方位上的“西南夷”是以巴郡、蜀郡为基准,并向西南方延展的概念;政治经略中“西南夷”的指意则相对具体,并随汉朝的西南边疆政策与郡县化进程而逐渐变化。《史记·西南夷列传》中暗含“滇—南夷—西夷”的叙事结构,且存在以西、南二方划分“西南夷”并将“滇”划为“西夷”的可能性。直至东汉,西南夷地区的郡县化趋于成熟,“滇”的独特性逐渐消弭,“西南夷”的整体概念方才建构完全,《汉书》亦正式将“滇”归入“西夷”之列。

关键词:汉代;西南夷;滇;归属;辨析

作者简介:贾石,厦门大学历史与文化遗产学院博士研究生。

一、问题的提出

“西南夷”的构成是秦汉民族史研究中的重要论题。夜郎等属“南夷”,邛、筰等属“西夷”,学界已基本达成一致。但关于“滇”的归属问题,虽讨论颇多,却莫衷一是。以往研究者多从一处文本的差异展开,即《史记·西南夷列传》中“滇王离难西南夷,举国降”【《史记》卷116《西南夷列传》,中华书局,2014,第3631页。】一句,在《汉书·西南夷两粤朝鲜传》中作“滇王离西夷滇举国降”【《汉书》卷95《西南夷两粤朝鲜传》,中华书局,1962,第3842页。】。

(一)对两种文本差异的辨析

以往学者多认为两种文本“一正一误”。其一,《史记》文本有误。清人王先谦曰:“史记‘离’下衍‘难’字。”【(汉)班固撰,(清)王先谦补注,上海师范大学古籍整理研究所整理:《汉书补注》第11册,上海古籍出版社,2012,第5723页。】方国瑜对句义进行分析,认为《史记》此句难解,衍“难”“南”两字,《汉书》则是对《史记》的订正。【方国瑜:《云南史料目录概说》第1册,中华书局,1984,第4页。】彭邦本从版本源流等角度,认为今存《史记》最早刻本仅为南宋刻本,《汉书》虽抄录《史记》,但成书早,且为官修,所据原本必优。【彭邦本:《滇王离西夷辨——古代昆明族的几个问题》,《云南民族学院学报》2000年第4期。】泷川资言推断“离难”当为滇王名,《史记》衍“西南夷”三字。【〔日〕泷川资言:《史记会注考证》第7册,上海古籍出版社,2016,第3900页。】其二,《汉书》文本有误。徐兴祥认为班固所书与史实不符。“西夷”平定在前,滇王投降在后,《汉书》中的“离西夷”便无法解释,作附丽、脱离均不妥。【徐兴祥:《“滇王离难西南夷举国降”试解》,《云南民族学院学报》1987年第2期。】王燕玉则认为,滇的方位介于西夷与南夷之间,用“西南夷”恰切,单用“西夷”则未妥。【王燕玉:《〈史记·西南夷列传〉注疏》(下),《贵州师范大学学报》1991年第1期。】

综上,认为两种文本“此正彼误”的观点是学界主流,尚未见“两者皆正”或“两者皆误”的观点。其中多数学者专注于对史书版本、词语释义、史家语言习惯等的探讨,徐兴祥、彭邦本等虽从汉代西南的经略与形势着手,但未考虑两书中“滇”与“西夷”所指范围与相互关系的变迁。由此,以往学者也多将这种文本差异归结为古书传抄、刊刻中的脱字、衍字等原因。

除对文本正误的基本判断外,前人的讨论聚焦于句中“离难”与“离”、“西南夷”与“西夷”两处。徐兴祥、王燕玉等认为《史记》中的“离”为“遭受”,“离难”则为“遭难”。【徐兴祥,1987(2);王燕玉,1991(1)】关于《汉书》中的“离”,方国瑜认为“离”即“丽”,意谓滇王附丽西夷而举国降【《云南史料目录概说》第1册,第4页。】,彭邦本等则将其解为“脱离、分离”【彭邦本,2000(4)】。总的来说,“离”当解为“脱离”还是“依附”、两种文本中“西南夷”与“西夷”的差异等问题均与“滇”的归属及“西南夷”的构成直接相关。

(二)在“滇”归属问题上的分歧

“滇”的归属与“西南夷”构成问题,可从两个方面展开。其一,“滇”与“西夷”“南夷”“西南夷”的关系;其二,“西南夷”是否仅由“西夷”与“南夷”组成。对于“滇”与“西夷”“南夷”“西南夷”的关系,学界存在三种观点。一是,“滇”属于“西夷”。童恩正结合《史记正义》等材料,认为夜郎以西的滇、嶲、昆明仍属“西夷”。【童恩正《古代的巴蜀》,四川人民出版社,1979,第88页。】方铁根据晋灼对《史记》的注文“西夷谓越嶲、益州”【《史记》卷117《司马相如列传》,中华书局,2014,第3693页。】,得出越嶲与益州郡(借指滇国旧地)居民同被称为“西夷”的结论。【方铁:《〈史记〉〈汉书〉失载西南夷若干史实考辨》,《中央民族大学学报》2004年第3期。】叶成勇认为,滇虽在地理方位上处在“南夷”与“西夷”之间,与二方都存在密切关系,但司马迁还是把滇及同姓相扶的劳浸、靡莫归属“西夷”。【叶成勇:《战国秦汉时期南夷社会考古学研究》,文物出版社,2019,第2~3页。】彭丰文指出,“西夷”泛指滇及其以西的众多族群。【彭丰文:《从两汉西南夷经略看中国古代疆域的形成》,《中国边疆史地研究》2015年第4期。】二是,“滇”属于“南夷”。石硕先将邛都、筰都、冉駹确定为“西夷”,认为余下的益州郡与牂柯郡,则应属“南夷”。【石硕:《汉代西南夷之“夷”的语境及变化》,《贵州民族研究》2005年第1期。】三是,“滇”既不属“西夷”也不属“南夷”。徐兴祥指出广义的“西南夷”当包含“西夷”“南夷”与滇等。【徐兴祥,1987(2)】祁庆富则认为,滇池地区的主体民族“滇”虽具有浓厚的南夷文化色彩,但把滇划人“西夷”或“南夷”都不恰当,并指出《史记》中的“西南夷”是整个西南夷地区的民族概称,司马迁在《西南夷列传》中,既没有把滇洱地区划人“南夷”,也没有划入“西夷”,而是以“西南夷”概称之。【祁庆富:《南夷、西夷考辨》,《云南社会科学》1982年第3期。】

其二,“西南夷”是否仅由“西夷”与“南夷”组成,也与“滇”的归属有关。多数学者认为,“西夷”与“南夷”合称“西南夷”,如杨晓春对《史记·西南夷列传》“太史公曰”中“剽分二方”【《史记》卷116,第3632页。】一句进行分析,认为其中的“二方”即为“西、南二方”【杨晓春:《〈史记·西南夷列传〉标点献疑一则》,《元史及民族与边疆研究集刊》2014年第1期。】。同时,认同此观点的学者,大多认为“滇”属“西夷”或属“南夷”。【司马迁《西南夷列传》将这些民族分成“南夷”和“西夷”两部分,并认为“滇”属于“西夷”。——童恩正:《古代的巴蜀》,第87~88页。】相反,持“滇”独立于“西夷”“南夷”观点的学者,则多认同“西南夷”并非仅指“西夷”“南夷”之和,其间尚有其他西南民族地区。【广义的“西南夷”包含“滇”,“滇”既不属“西夷”也不属“南夷”。——徐兴祥,1987(2)】

如上可见,学界对“滇”归属与“西南夷”构成等问题,分歧较大,造成分歧的原因在于不同传世文献对同一事件的表述方式不同,以往研究多未能从动态的角度审视“滇”“西南夷”“西夷”等概念,故而得出不同结论。此外,一些学者也注意到,“西南夷”概念的动态发展与两汉史家对西南夷地区认识存在的局限。石硕通过比勘史料发现“西南夷”中的“夷”在《史记》中的含义与《后汉书》《华阳国志》存在明显的差异。【石硕,2005(1)】段渝指出,先秦秦汉时期,“西南夷”概念存在历史的演变。秦灭巴、蜀,并对其进行政治、经济和文化上的改造后,原本属于西南夷的巴、蜀成为汉文化圈的重要一员,便不再被视为西南夷。【段渝:《西南酋邦社会与中国早期文明——西南夷政治与文化的演进》,商务印书馆,2015,第17~20页。】朱圣明强调史家对“西南夷”的认识是一个逐渐深人的过程,而《西南夷传》则表现了不同史家对该地区的有限认识,当此区域内新的部落为人们认识后,便会纳人新的《西南夷传》中。【朱圣明:《华夷之间:秦汉时期族群的身份与认同》,厦门大学出版社,2017,第205页。】龚伟提出,《汉书》对《史记》的有意修改可分为两类:其一,对西夷舆地认知不准;其二,汉王朝对西南夷地区的控制加强导致西南交通的演变,故对《史记》进行了合理的调整。【龚伟:《论〈史记〉〈汉书〉对“西夷”认知的差异》,《古籍整理研究学刊》2018年第5期。】

如上所见,以往研究无论认为《史记》《汉书》孰正孰误、“滇”属“西夷”或“南夷”,大多仅将“西南夷”“西夷”作为一固定概念讨论,未对这些概念的语义变迁进行动态分析。一些学者提到史家对“西南夷”认识存在时代局限,颇具启发性,但其多将研究对象集中于巴、蜀,并未进一步探讨“西南夷”“西夷”等概念如何变迁,“滇”纳人郡县后,“滇”的归属如何变化,以及《史记》《汉书》两种文本差异如何体现史家认识的局限与深人等相关问题,故仍有进一步讨论的必要。

二、“西南夷”是变化的复合型概念

“西夷”“南夷”等相关表述于先秦典籍中就已存在,“西南夷”一词则首见于《史记》,或可认为“西南夷”为司马迁首创,并于正史中沿用。检视《史记·西南夷列传》中的“西南夷”,可以发现史家划分西南夷族群标准的多样性以及其对“西南夷”认识的多重维度。

《史记·西南夷列传》首段,司马迁即对西南夷族群进行了分类。

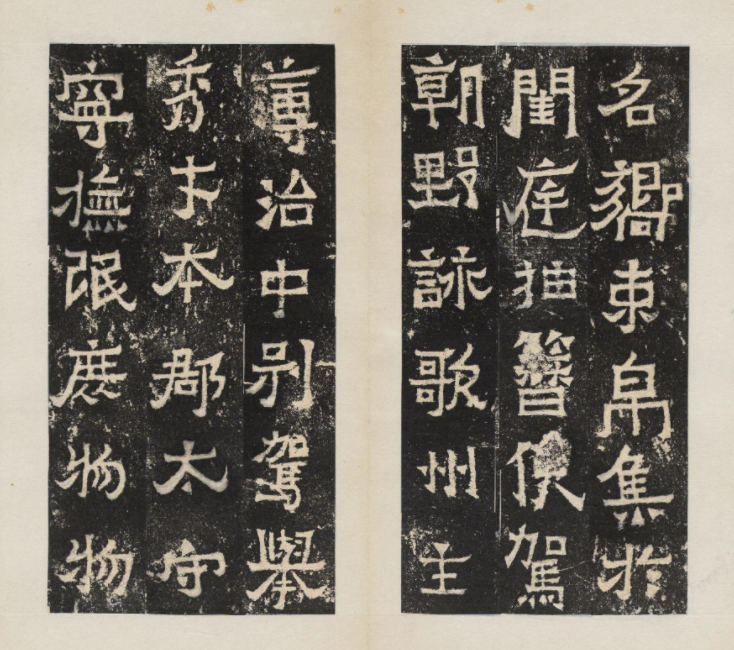

西南夷【李笠案,“南”上本无“西”字。参见李笠著、李继芬整理《广史记订补》,复旦大学出版社,2001,第297页。另,若为“西南夷君长以什数”亦与传末“西南夷君长以百数”矛盾,故此处“西”字当为衍文,“西南夷”当为“南夷”。】君长以什数,夜郎最大;其西靡莫之属以什数,滇最大;自滇以北君长以什数,邛都最大:此皆魋结,耕田,有邑聚。其外西自同师以东,北至楪榆,名为嶲、昆明,皆编发,随畜迁徙,毋常处,毋君长,地方可数千里。自嶲以东北,君长以什数,徙、筰都最大;自筰以东北,君长以什数,冉最大。其俗或土箸,或移徙,在蜀之西。自冉身以东北,君长以什数,白马最大,皆氐类也。此皆巴蜀西南外蛮夷也。【《史记》卷116,第3625页。】

彭邦本据此段材料指出,司马迁按居地、风俗和经济政治特点的差异,将西南夷大致分为三类。【彭邦本,2000(4)】段渝则认为,其从文化属性、民族系统和经济类型等方面把西南夷分为四类。【参见段渝《西南夷考释》,《天府新论》2012年第5期。】再观如上材料,被分为三类或四类的“西南夷”背后暗含诸多反映史家对“西南夷”认识的分类标准,更值得注意。首先,“此皆巴蜀西南外蛮夷也”【《史记》卷116,第3625页。】一句,是对“西南夷”的归纳。如“西夷”“南夷”一样,地理方位上的“西南”成为建构“西南夷”的基础。此句中的“西南外”,也变相表明地理方位上的“西南夷”概念是指由巴郡、蜀郡沿西南向外延展的无外部边界的广泛区域。其次,除地理方位外,亦可见其他多种分类标准。如在族属上,存在南夷、靡莫之属、氐类等;在族群规模上,南夷中夜郎最大,靡莫中滇最大,滇以北邛都最大等;在生计方式上,有夜郎、滇等一类束发髻并聚集耕田的偏农耕族群,也有嶲、昆明等编发且随畜迁徙的偏游牧族群,也有或冉駹一类的或土著或移徙者;在统治方式上,存在有君长、无君长两类。如上多重标准的分类,虽有交集,但不完全重合,这也反映出司马迁对西南夷族群多维度的认识。

同时,对比《史记》《汉书》《后汉书》“西南夷传”文本我们还可以看到,随着郡县化在西南夷地区的不断展开,不同时代的史家对西南夷地区的认知也在变化。首先,对比《史记·西南夷列传》《汉书·西南夷两粤朝鲜传》正文中的“西南夷”部分,除“滇”归降汉朝以前相似的记载外,《汉书》中尚有《史记》未载的汉昭帝至王莽时期史事。在《汉书》独有的这段记载中,并未出现“南夷”“西南夷”二词,“西夷”也仅出现一次,为“立已平定西夷,征诣京师”【《汉书》卷95,第3845页。】一句。需要注意的是,《汉书》写就时,司马迁认知中的部分“西南夷”已然纳人郡县,史家对西南夷地区的认识更加深人。而此时的《汉书》也开始用类似“某郡民”“某郡人”“某郡蛮夷”等更为具体的形式来代替原本较为宽泛的“西夷”“南夷”“西南夷”,如“益州廉头、姑缯民”,“武都氐人”【《汉书》卷95,第3843页。】,“粤嶲蛮夷”【《汉书》卷95,第3846页。】等。

《后汉书·南蛮西南夷列传》中,出现“南夷”“西南夷”各一处,未 出现“西夷”。涉及“南夷”的一处,为“武帝元鼎六年,平南夷,为牂牁郡,夜郎侯迎降,天子赐其王印绶”【《后汉书》卷86《南蛮西南夷列传》,中华书局,1965,第2844页。】,此处的“南夷”,是对汉武帝平“南夷”历史过程的追溯。涉及“西南夷”的一处,是“西南夷”部分的首句,为“西南夷者,在蜀郡徼外”【《后汉书》卷86,第2844页。】,显然此处的“西南夷”,为对西南夷地区的概括性表述。此两处,或追溯或概括,实则是沿用了《史记》《汉书》的概念。除此之外,《后汉书·南蛮西南夷列传》中表示西南民族的方式则较《汉书》更为具体,以郡、郡界为坐标表示“夷”的情况更加常见,如“益州郡夷”、“越嶲姑复夷”【《后汉书》卷86,第2846页。】、“日南、象林蛮夷”【《后汉书》卷86,第2837页。】、“九真徼外蛮”【《后汉书》卷86,第2836页。】,等等。

如上,“西夷”“南夷”“西南夷”等词在正史中“逐渐减少”的趋势,也证明西南夷地区的郡县化是一个逐渐深人、具体的过程。而这种认识的变化不会凭空产生,随着汉朝西南版图的不断扩大,西南夷地区被纳人汉朝版图,时人对西南地区的认识不断加深,而这种不同的认识也影响了史家的表达与书写方式。

透过这种变化,亦可见“西南夷”概念尚存在“政治经略”的维度。以《史记》为例,“西南夷”在“西南夷传”中共出现七次,其中正文六次,“太史公曰”一次。第一处为首句“西南夷君长以什数,夜郎最大”,【《史记》卷116,第3625页。】衍“西”字。第二、三、四处集中于“当是时,巴蜀四郡通西南夷道,戍转相饷。数岁,道不通,士罢饿离湿,死者甚众;西南夷又数反,发兵兴击,耗费无功……及弘为御史大夫,是时方筑朔方以据河逐胡,弘因数言西南夷害,可且罢,专力事匈奴”【《史记》卷116,第3629页。】一句,此三处叙述武帝时边疆的形势,以及由此武帝对“西南夷”经略方式的改变。第五处为“滇王离难西南夷,举国降”【《史记》卷116,第3631页。】。第六处为“西南夷君长以百数,独夜郎、滇受王印”【《史记》卷116,第3632页。】。与“太史公曰”中“汉诛西南夷,国多灭矣,唯滇复为宠王”【《史记》卷116,第3632页。】,都是对整个西南边疆地区的概述。

徐兴祥认为第五处“滇王离难西南夷”中的“西南夷”不包括“滇”,而就此提出第一、六处为“广义”,是居住在巴、蜀西南众多少数民族的统称,滇也包括在内;第二、三、四、五处为“狭义”,是西夷和南夷的合称。【徐兴祥,1987(2)】但并未进一步解释“西南夷”为何存在“广义”与“狭义”两种内涵。徐兴祥所谓“巴、蜀西南”,是将地理方位上的“西南夷”等同于“广义”,而未考虑“西夷”“南夷”的概念变迁,将二者合称为狭义的“西南夷”,似有简单化的倾向。

实则,传中“西南夷”所指范围存在差异,原因并不在于史家用词上的“广义”“狭义”,而在于“西南夷”概念的叠加与转化。这种转化不是西南夷地区自主发展的结果,而是秦汉以来中央王朝逐渐将西南夷地区纳人郡县统治的意图与实践使然。所以,政治经略中的“西南夷”与其他维度的“西南夷”概念不同的是,其所指范围相对明确,同时也被中央王朝的统治方式、西南夷的郡县化进程所左右。由此,从地理方位到政治经略,“西南夷”的含义不断被中央王朝所建构,也被史家所丰富、改变。

三、“滇”的独特性与“西夷”扩张的可能性

在《史记·西南夷列传》的书写中,暗含“滇—南夷—西夷”的叙事结构,“滇”的特殊性由此凸显。同时,传中也存在以西、南二方划分“西南夷”,以及扩张“西夷”概念并将滇划人“西夷”的倾向。

《史记·西南夷列传》大致可见总述、分述、“太史公曰”三部分。传首,先总述巴蜀西南外蛮夷的类型。其后分述,从“滇”说起,继之是以夜郎为代表的“南夷”,再述“西夷”,而分述的叙事顺序恰为“滇—南夷—西夷—滇—南夷—西夷”。“太史公曰”部分仍是先述“滇”,“唯楚苗裔尚有滇王”“唯滇复为宠王”【《史记》卷116,第3632页。】,再述“南夷”“西夷”,“然南夷之端,见枸酱番禺,大夏杖邛竹,西夷后揃。剽分二方,卒为七郡”【《史记》卷116,第3632页。】。由此可见,“太史公曰”同样遵循“滇—南夷—西夷”的叙事顺序。这种叙事结构在“西南夷传”中的运用,正体现了“滇”在西南夷族群中的特殊地位。同时,《史记·西南夷列传》中的“滇王始首善,以故弗诛……赐滇王王印,复长其民”【《史记》卷116,第3631页。】,“滇小邑,最宠焉”【《史记》卷116,第3632页。】,“唯滇复为宠王”【《史记》卷116,第3632页。】等句,亦强调了这种特殊性。以往学者对此也进行过一些探索,但多从司马迁的个人情感切人,忽视了其他原因。【王燕玉在解析“太史公曰”时指出,这段话赞滇王的荣宠,为其祖先余烈,无非作者感情用事。徐兴祥同样认为,“滇”在《史记》中的特殊性来源于司马迁对楚之苗裔滇王怀着非同一般的偏爱与同情。——王燕玉,1991(1);徐兴祥,1987(2)。】其一,在地理方位上,滇地既不属西,亦不属南,在巴、蜀的西南方,地理上不易归类,是“滇”独立于“西夷”“南夷”的基础。其二,在规模上,滇同样具有独特优势。靡莫之属中“滇”最大,汉武帝时通身毒国,使者归来“盛言滇大国,足事亲附。天子注意焉”【《史记》卷116,第3630页。】,也从侧面证明滇之广大。其三,从与中央王朝的交往来看,《史记》所载“庄蹻王滇”一事,表明首次正式与中原王朝接触的“西南夷”正是“滇”。而且,西汉使者抵“滇”时,滇王为使者求道,行为也相对和善。其四,“滇”特殊性在《史记》中的表达,固不可抛却主观因素。除司马迁对“滇”的特殊情感外,将庄蹻的祖先上溯至楚庄王,也契合了其将非汉族群进行汉族溯源的思想。综上,“滇”在西南夷族群中确有其特殊性。

“西南夷传”在体现“滇”特殊性的同时,也存在分西南夷地区为西、南二方,以及扩大“西夷”概念的倾向。其中,巴蜀西南的主要地区除“滇”以外,大多被司马迁明确划归“南夷”或“西夷”,“滇—南夷—西夷”的叙事结构也可证明这一点。再观“太史公曰”,“剽分二方,卒为七郡”【《史记》卷116,第3632页。】一句,“二方”即为南、西二方,“七郡”则为犍为郡、牂牁郡、越嶲郡、沈黎郡、文山郡、武都郡、益州郡。这些都体现了《史记》划分“西南夷”为西、南二方的倾向,正是这种“剽分二方”的倾向,使以往一些研究误认为《史记》中的“滇”一定属于“西夷”“南夷”之一。

在史家对“西南夷”的建构中,“西夷”是重要的概念,从《史记·西南夷列传》中也可见“西夷”的扩张,以及“滇”向“西夷”靠拢的趋势。“西南夷传”对“滇”相对位置的描述,增加了这种可能性。《史记·西南夷列传》次句第一次提到“滇”,为“其西靡莫之属以什数,滇最大”【《史记》卷116,第3625页。】。可见,“滇”所在的“靡莫之属”位于“南夷”以西,这是司马迁以“南夷”为基准对滇地理位置的判断,即滇大致处于“南夷”以西。传中第二次提到“滇”,是追溯楚威王派庄蹻略滇池及庄蹻王滇的史事。“始楚威王时,使将军庄蹻将兵循江上,略巴、黔中以西”【《史记》卷116,第3627页。】,“蹻至滇池”,并“以其众王滇”【《史记》卷116,第3627页。】。由此可知,滇池一带位于巴、黔中以西。传中第三次提到“滇”,是张骞建议汉武帝通身毒国之时。传中载:“于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国。至滇,滇王尝羌乃留,为求道西十余辈。岁余,皆闭昆明,莫能通身毒国……及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。”【《史记》卷116,第3630页。】此处,武帝采纳张骞建议后,派使者出“西夷西”,而后至滇。“西夷西”可解为“西夷以西”,通“西夷西”以至“滇”,似可说明司马迁认为“滇”虽不属“西夷”,但以“西夷”为基准,滇仍在“西夷”西边。

综上,《史记·西南夷列传》对“滇”地理方位的书写,似可反映出“滇”归于“西夷”与“西夷”范围扩张的关联,但司马迁并未将“滇”真正意义上划人“西夷”,也未划人“南夷”。首先,《史记·西南夷列传》中对西南大部分地区的归属,均所言甚明。如“蜀人司马相如亦言西夷邛、筰可置郡”【《史记》卷116,第3628页。】,将邛、筰划人“西夷”;再如首句“南夷君长以什数,夜郎最大”【《史记》卷116,第3625页。】,将夜郎划归“南夷”。“滇”在《西南夷列传》中着墨甚多,司马迁有足够篇幅对其进行分类,但始终未将其如邛、筰一样明确划人“西夷”,亦未将其如夜郎一样明确划人“南夷”。其次,通过上述汉使出“西夷西”而到达“滇”的表述,也可知“滇”在司马迁的认识中属于“西夷以西”,并非属于“西夷”;传首的“南夷君长以什数,夜郎最大,以西靡莫之属,滇最大”【《史记》卷116,第3625页。】,也从侧面证明了滇亦未被划人“南夷”。最后,从西汉王朝征服西南地区的思路与实践来看,均是从“南夷”到“西夷”再到“滇”,“滇”在《史记·西南夷列传》的叙事中也有较独特的地位,如击败南夷倚仗的南越,方能攻破“南夷”且兰,进而灭“西夷”,再灭劳浸、靡莫,才能“以兵临滇”【《史记》卷116,第3631页。】。而滇举国降,益州郡甫设,《史记》的记载也止于此。“头兰,常隔滇道者也”【《史记》卷116,第3630页。】等材料,也可从侧面看出抵达“滇”需要破除“西夷”“南夷”、劳浸、靡莫等其他西南夷势力的多重阻碍。再观上述“滇—南夷—西夷”的叙事模式,也可从侧面反映出司马迁始终将“滇”独立于“西夷”“南夷”之外。所以,在《史记》中,“滇”并未被划人“西夷”。

四、纳入郡县的“西南夷”

《史记》中已存在将“滇”划人“西夷”的可能,一些学者也认为“滇”应属“西夷”,但在“滇”划人“西夷”的具体时段上,以往研究者多未明确提及。如童恩正结合《史记》“滇王离难西南夷”一句、“正义”以及“索隐”晋灼注等指出,夜郎以西的滇、嶲、昆明,仍然属于“西夷”【童恩正:《古代的巴蜀》,第88页。】,但并未对其时段做出限定。方铁认为,先秦至汉代,邛都与滇的关系十分密切,并引晋灼“西夷谓越嶲、益州”一句说明越嶲与益州郡(借指滇国旧地)居民同被称为“西夷”【方铁,2004(3)】,将时段限定在先秦至汉代,亦并不确切。“西南夷”是被不断建构的,“西夷”的范围也是不断变化的。“滇”被划人益州郡后,方正式进人中央王朝的统治版图,其独特性也开始逐渐消弭,被划人“西夷”。

首先,对比《史记》《汉书》的“西南夷传”,涉及“西夷”的史事存在三处记载差异。其一,“滇王离难西南夷”【《史记》卷116,第3631页。】与“滇王离西夷”【《汉书》卷95,第3842页。】。通过上节可知,《史记》中的“滇”独立于“西夷”“南夷”,观滇王归汉前史事,亦可知汉朝先灭“常隔滇道”的“南夷”且兰,又诛“西夷”的代表邛君、筰侯,冉駹震恐,方请臣。而后,击灭与“滇”关系更为密切的劳浸、靡莫,因而得以“以兵临滇”。滇王是受反抗汉朝的“西、南夷”的牵连而遭难,以致“举国降”。此处的“离”当解为“遭受”,此句当断为“滇王离难西、南夷,举国降”,句意为滇王因西夷、南夷而遭难,举国归降汉朝。而《汉书》的写作年代为东汉,班固对这一史事的理解带有其时代特点,因为东汉对西南夷地区的郡县化日臻完善,“滇”已纳人益州郡,归为“西夷”。在当时的班固看来,“滇”是脱离“西夷”而附汉的,所以其中的“离”当为“脱离、离开”之意,而《汉书》中此句可理解为,滇王脱离西夷,举国归降汉朝。其二,《汉书》原文为“立已平定西夷,征诣京师”【《汉书》卷95,第3845页。】,因此段为汉成帝史事,故《史记》未载。此处的“立”,即牂柯太守陈立,事件的起因是河平时期,夜郎王兴、鉤町王禹、漏卧侯俞“举兵相攻”。汉廷派使者和解无果,反而受辱。大将军王凤听取杜钦“诛其王侯”的建议,任陈立为牂柯太守,杀夜郎王兴,继而平定王兴妻父翁指与王兴子邪务的叛乱。因为如上所载的蛮夷王侯都属于“南夷”,故此处的“西夷”当为“南夷”。其三,《汉书》载:“于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等十余辈间出西南夷。”【《汉书》卷95,第3841页。】《史记》中将此处“西南夷”作“西夷西”。可知,《史记·西南夷列传》中虽有将滇划人“西夷”的可能性,但当时“西夷”毕竟不包含“滇”,故滇尚在西夷以西,符合逻辑。而在《汉书·西南夷两粤朝鲜传》中,“滇”已然郡县化,进人政治经略中的“西南夷”,也被划人“西夷”,此处再用“西夷西”则不妥当,故《汉书》将“西夷西”改为“西南夷”。

其次,《汉书》中“滇举国降,请置吏人朝。于是以为益州郡”【《汉书》卷95,第3842页。】一句表明“滇”已被划人益州郡,归人郡县前后《史记》《汉书》“西南夷传”对“滇”的叙述形式颇不相同。《史记》对“滇”的叙事集中且相对充分,但在《汉书》补充叙述汉昭帝至王莽时期的史事中,反而未出现“滇”字,“益州”一词则逐渐增多。

孝昭始元元年,益州廉头、姑缯民反,杀长吏……后三岁……蛮夷 遂杀益州太守……明年,复遣军正王平与大鸿胪田广明等并进,大破益州,斩首捕虏五万余级,获畜产十余万。【《汉书》卷95,第3843页。】

王莽篡位……三边蛮夷愁扰尽反,复杀益州大尹程隆。莽遣平蛮将军冯茂发巴、蜀、犍为吏士,赋敛取足于民,以击益州。出入三年,疾疫死者什七,巴、蜀骚动。莽征茂还,诛之。更遣宁始将军廉丹与庸部牧史熊大发天水、陇西骑士,广汉、巴、蜀、犍为吏民十万人,转输者合二十万人,击之。始至,颇斩首数千,其后军粮前后不相及,士卒饥疫,三岁余死者数万。【《汉书》卷95,第3846页。】

如上材料,记载了昭帝时益州太守被杀,王莽时益州大尹程隆被杀二事,并未表明为何族所杀,而是用“蛮夷”“三边蛮夷”泛指。同样,廉头、姑缯反叛,也并未言“某某夷”,而是称“廉头、姑缯民”。这种叙述方式符合中央王朝将西南夷地区划归郡县管理的事实,也体现了“滇”在益州郡中独立性的消弭。

除此之外,《史记·司马相如列传》中尚有一处“索隐”可作为旁证,原句为“邛、筰、冉、駹者近蜀,道亦易通,秦时尝通为郡县,至汉兴而罢。今诚复通,为置郡县,愈于南夷”【《史记》卷117,第3692页。】,晋灼谓“南夷谓犍为、牂柯也。西夷谓越嶲、益州”【《史记》卷117,第3693页。】。以往研究【童恩正、方铁等的论证均运用此段材料。】据此论证“滇”属“西夷”时,大多忽略注者所处之时代。此注为晋灼所出,晋灼为晋时尚书郎,其时已形成了汉代益州郡属于“西夷”的观念。所以,将益州郡划为“西夷”的这一观念,在史书书写中是从倾向逐渐变为现实的。

结语

《史记》《汉书》两种文本并非以往研究所论的“一正一误”,而是对同一史事表达上的差异,差异的根本原因在于中央王朝对西南夷地区郡县化的不断推进与建构。故中华书局版《史记》“滇王离难西南夷,举国降”,【《史记》卷116,第3631页。】应断为“滇王离难西、南夷,举国降”,“离难”为“遭难”之意。《汉书》中“滇王离西夷”中的“离”,则当解为“脱离”。

此外,《史记》成书于西汉武帝时期,司马迁是以当代人的视角叙述滇王归汉史事,其时西汉王朝对西南夷的建构尚未完成,是偏于过程的叙述。而东汉时期写就的《汉书》则立足于结果,是以郡县化了的西南夷地区为基准进行的描述。

《中国边疆学》第十八辑

暂无评论内容